イノベーションのレシピ

グローバル化により変化と競争が激化する中、製造業には自ら新しい価値を生み出すイノベーションを持続的に生み出すことが求められている。既存の価値観を破壊するイノベーションを組織として生み出すにはどうすればいいのか。成功企業や識者による「イノベーションのレシピ」を紹介する。

イノベーションのレシピ

イノベーションのレシピ:

パナソニックは、70周年を迎えた同社のシェーバー事業の戦略とモノづくりの取り組みについて説明した。

イノベーションのレシピ:

パナソニック エナジーが、パナソニックグループが注力する「ソリューション領域」に当たるエナジーストレージシステム(ESS)の事業戦略について説明。AIデータセンター向けの需要が急拡大する中で、ESS事業の売上高は2023〜2025年度の3年間で年平均成長率70%以上に達する勢いになっている。

イノベーションのレシピ:

FCNTは、新型スマートフォン「arrows Alpha」の販売開始に合わせ、報道陣向けに「中央林間 地下実験室ツアー」を開催。ジャパンクオリティーを支えるさまざまな評価試験の現場を初公開した。

イノベーションのレシピ:

パナソニック 空質空調社、大阪ガスおよび大阪ガスの100%子会社であるDaigasエナジーが、共同開発した水素および都市ガス混焼対応の吸収式冷温水機について説明した。

イノベーションのレシピ:

パナソニック コネクトが社内向け生成AI活用イベントを開催。2023年2月から始まった同社内における生成AIの業務利用だが、その活用法はAIに「聞く」から「頼む」に変わりつつあるという。

イノベーションのレシピ:

リコーと東芝テックが出資する、両社の複合機などの開発生産に関わる事業の統合会社であるエトリアが1周年を迎えた。エトリアが目指す「共通エンジンの開発」と「新事業領域への挑戦」、そして新たに加わるOKIとの統合について、エトリア 社長の中田克典氏が説明した。

イノベーションのレシピ:

パナソニック くらしアプライアンス社は理美容師向けのプロ用バリカンの新シリーズ「THE BARIKAN」を立ち上げ、第1弾商品となるT字トリマーを発表した。

イノベーションのレシピ:

パナソニック くらしアプライアンス社は理美容師向けのプロ用バリカンの新シリーズ「THE BARIKAN」を立ち上げ、第1弾商品となるT字トリマーを発表した。

イノベーションのレシピ:

グリッドが社会インフラ分野におけるOR(オペレーションズリサーチ)の実装と普及をテーマとしたセミナーを開催。米国の先進事例や国内プロジェクトにおけるOR利活用の成果、ORが果たし得る役割、ORの社会実装を阻む要因などについて紹介した。

デンソー新東京拠点の狙い(後編):

東京支社が入居するオフィスを日本橋から新橋に移転するとともに、首都圏に散在していたさまざまな機能を集約したデンソー。新たな東京オフィスを取り上げた前編に続き、後編の今回は東京エリアでの開発活動を強化しているソフトウェア、SoC、AIの取り組みについて紹介する。

イノベーションのレシピ:

ブラザー工業とブラザー販売は家庭用刺しゅうミシンの最上位モデルとなる新商品「AVENEER EV1」を2025年6月に日本で発売する。

イノベーションのレシピ:

三菱電機は2025年4月13日に開幕する「2025年大阪・関西万博」において、同社のFA技術を活用した「IoTグリーンシェード」を展示する。

イノベーションのレシピ:

パナソニック ホールディングスは、「2025年大阪・関西万博」におけるパナソニックグループのパビリオン「ノモの国」の展示内容について説明した。

イノベーションのレシピ:

リコーが新開発のA3カラー複合機「RICOH IM C6010SD」「RICOH IM C4510SD」「RICOH IM C3010SD」について説明。PFUの業務用スキャナー、リコーのA3カラー複合機というそれぞれ世界シェアトップの製品の技術を組み合わせたことを最大の特徴とする。

イノベーションのレシピ:

ブリヂストンの社内ベンチャーであるソフトロボティクス ベンチャーズとクリエイター集団のKonelは、2024年11月28日〜12月20日にかけて、東京都世田谷区の商業施設「ミカン下北」で無目的室「Morph inn Shimokitazawa」を開業する。

イノベーションのレシピ:

三菱電機が製造業にゲーミング要素を掛け合わせた新たなソリューション「Fun Factory」の開発を進めている。果たしてその中身とは。

イノベーションのレシピ:

クニエが「データマネタイゼーション・アイデア抽出サービス」の提供を開始する。企業の保有データから新規ビジネスの可能性を抽出/一覧化し、事業化の可能性評価、有望アイデアの選定を支援するコンサルティングサービスだ。ナブテスコとサイキンソーも同サービスを採用している。

イノベーションのレシピ:

OKIは、技術開発拠点であるOKI蕨システムセンター(埼玉県蕨市)で、研究開発中の先端技術や取り組みを紹介する「OKI OPEN LAB 2024」を開催した。

イノベーションのレシピ:

LIXILが新型タンクレストイレ「SATIS X」を発表。水流によって便器内側を洗浄する仕組みを抜本的に見直した「極みトリプル水流」を採用するなどして、日常生活におけるトイレ掃除の負荷を大幅に削減できることを最大の特徴とする。

イノベーションのレシピ:

リコーが、品川エリアにリニューアルオープンする顧客との価値共創活動拠点「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO(RICOH BIL TOKYO)」を報道陣に公開。最新のAI技術を活用した同所の特徴やリニューアルオープンの狙いについて説明した。

イノベーションのレシピ:

セイコーエプソンは、乾式オフィス製紙機「PaperLab」の新型機を開発し、環境総合展「エコプロ2023(SDGs Week EXPO 2023)」において、この新型機のプロトタイプの紹介と今後の戦略などを発表した。

イノベーションのレシピ:

日立製作所は、プライベートイベント「Hitachi Social Innovation Forum 2023 JAPAN」において、同社の遮音技術と落合洋一氏が率いるピクシーダストテクノロジーズの吸音技術を組み合わせることで大幅に軽量化したテレワークブースを披露した。

イノベーションのレシピ:

バンダイは2023年7月6日、加速度などを測定するセンサーユニットを搭載した子供向けスマートシューズ「DIGICALIZED」を同月15日に販売開始すると発表した。

イノベーションのレシピ:

レゾナックと揚羽は、「『共創型人材創出企業』を目指してCHRO組織としての取り組みとこれから」と題したセミナーで、レゾナックの人事の取り組みや揚羽のインターナルブランディングを紹介した。

イノベーションのレシピ:

キヤノンは、次世代の量子ドットディスプレイに適用可能な材料として、ペロブスカイト構造を持つ量子ドットインク(ペロブスカイト量子ドットインク)を開発し、実用化可能な耐久性を世界で初めて実証した。

イノベーションのレシピ:

大日本印刷は、東京都内のDNP市谷加賀町第3ビルに開設した共創施設「P&Iラボ・東京」を2023年5月8日にオープンした。

イノベーションのレシピ:

富士通ゼネラルは、冷却装置を搭載したビジネスバックパック「コンディショニングバックパック」の先行予約受付を開始した。

イノベーションのレシピ:

京セラは、インクジェット捺染プリンタ「FOREARTH」を開発し、2023年秋頃に先行販売開始する。FOREARTHの発売を皮切りに、インクジェット捺染プリンタ市場に参入する。

イノベーションのレシピ:

ZEROCOは、冷蔵庫、冷凍庫に次ぐ第3の鮮度保持ソリューションとして「ZEROCO(ゼロコ)」の事業を始動した。

イノベーションのレシピ:

JAXAの開発した断熱保冷技術。これを宇宙だけでなく“地上”でも役立てようとするスタートアップが存在する。「JAXAベンチャー」のツインカプセラだ。

イノベーションのレシピ:

パナソニック くらしアプライアンス社は、家庭用および業務用の冷蔵庫に導入可能な技術として「常圧凍結乾燥技術」の開発進めている。

イノベーションのレシピ:

馬渕工業所、東京大学生産技術研究所、宮城県産業技術総合センターは、廃熱を使った有機ランキンサイクル(ORC)発電システムを用いて、優れた発電出力と国内最高レベルの省エネ化を両立した「独立型ORC発電システム(5kW級)」を開発した。

イノベーションのレシピ:

LIXILが次世代玄関ドア「XE」を発表。錠やラッチ、電気錠などあらゆるデバイスを袖部の機能ユニット(子扉)に納める新たな構造を採用しており「玄関ドアの常識を一新する、構造の再発明」(同社)とする。

イノベーションのレシピ:

リコーは、ADFから複数の領収書などをスキャンした後、同社の「RICOH 証憑電子保存サービス」を用いることで、電子帳簿保存法の要件に沿った証憑データを専用クラウドに保存できるA3対応のフルカラー複合機を発売する。

イノベーションのレシピ:

NTTドコモは同社の最新技術や研究成果を展示する「docomo Open House'23」を開催中だ。本稿ではWi-Fiなどの無線通信による位置センシング技術の展示を取り上げる。

イノベーションのレシピ:

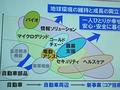

ダイキン工業はコーポレートベンチャーキャピタル活動に関する説明会を開催した。自社の重点投資領域のテーマに沿う形でスタートアップなどに投資、支援を提供するとともに、その後の実績創出まで含めて伴走支援を行う仕組みを作るなど独自の特徴がある。

イノベーションのレシピ:

ぺんてるは、シャープペン替芯の新ブランド「Pentel Ain」を発売する。替芯ブランドの刷新は13年ぶりだという。

イノベーションのレシピ:

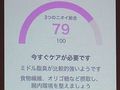

パナソニック ホールディングスとパナソニック くらしアプライアンス社は、これまで介護職員が介護施設の入居者から聞くことが難しかった排せつ物の情報を取得できるようになり、体調を把握しやすくする「排せつセンサー」を発売する。

イノベーションのレシピ:

リコーが新規事業部門であるリコーフューチャーズBUの取り組み説明。社会課題解決をミッションとする8つの新規事業は、ただもうけることを主軸にはしていないという。

イノベーションのレシピ:

東洋製罐グループホールディングス、フィールドアシスタントと共同で開発した組立式ダンボール製テント「DAN DAN DOME」シリーズを活用し、従来の検証方法と比較して安価で時間がかからない宇宙開発向けの生活検証が行えるユニット「DAN DAN DOME EXP.STATION」を開発した。

イノベーションのレシピ:

NECは2022年11月30日、R&Dや新規事業創出の戦略や成果を発表するイベント「NEC Innovation Day」を開催した。イベントでは初公開の技術として、従来と比べて多人数のリアルタイム顔認証と人物追跡を可能にする「ゲートレス生体認証システム」などが展示された。

イノベーションのレシピ:

立命館大学は2022年11月9日、触覚センサーなどを搭載するマイクロハンドを操作し、ダンゴムシの脚力などの測定に世界で初めて成功したとして、説明会を開催した。同研究は同年10月10日に「Scientific Reports」のオンライン版に掲載された。

イノベーションのレシピ:

カシオ計算機は2022年10月6日、操作面に傾斜を付けるなどで使いやすさを向上させた「人間工学電卓 JE-12D/DE-12D」を、同月21日からオープン価格で発売すると発表した。人間工学的な観点からキーを打ち込みやすいようなデザインを採用している。

イノベーションのレシピ:

ダイニチ工業が空気清浄機市場に再参入する。同社は家庭用石油ファンヒーターや加湿器の大手メーカーだが、2007年に撤退してから15年ぶりに空気清浄機の新製品を投入する。集じん力と静音性能、手入れの容易さを実現する、フィルター式と電気集じん式を組み合わせたハイブリッド式空気清浄機「CL-HB922」を2022年10月1日に発売する。

イノベーションのレシピ:

グーグル・クラウド・ジャパンがノーコード開発環境「AppSheet」の事業展開について説明。会見にはLIXIL 常務役員 デジタル部門 システム開発運用統括部 リーダーの岩崎磨氏が登壇し、2021年10月に社内導入を始めてから1年弱での成果を紹介した。

イノベーションのレシピ:

トヨタ自動車と先端技術共創機構は2022年3月14日、東京大学大学院工学系研究科や東京工業大学、名古屋大学と「技術インキュベーションにおける連携に関する基本協定書」を締結したと発表した。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは2022年3月3日、組織としてイノベーションを起こす仕組みとして2021年10月1日に設立したBTCイノベーション室の取り組みについて説明。イノベーションの循環を生み出すさまざまな取り組みと共に、新たにプロスポーツチームと連携した地域とくらしへの貢献を目指した「ホームタウンDX」への取り組みについて紹介した。

イノベーションのレシピ:

花王とPreferred Networks(PFN)は「仮想人体生成モデル」を開発した。健康診断などで得られる身体データから、ライフスタイルや性格傾向、嗜好性、ストレス状態など1600以上の項目を網羅し、ある項目のデータを入力すると別の項目の推定データを出力できる。花王は同モデルをAPI経由で提供する新規デジタル基盤事業の準備を進める方針だ。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは2021年11月8日〜14日にかけて、同社が展開するデザインスタジオ「FUTURE LIFE FACTORY」が制作したプロトタイプを紹介する「未完成の未来 FUTURE PROTOTYPE展」を「蔦屋家電+」で開催中だ。

イノベーションのレシピ:

ドン・キホーテのプライベートブランド製品などを開発するアズマは2021年10月29日、在宅勤務増加に伴う主婦層の悩みや課題を解決する新ブランドを発表した。水拭き掃除ができるコードレスモップクリーナー「Water CyCleaner」と、仕切り付きの「2食おやこ電気なべ」をそれぞれ発売する。

イノベーションのレシピ:

鹿島建設、日立製作所、H.U.グループホールディングス、九州大学、電通の5者は、新型コロナウイルス感染症の検査結果やワクチン接種履歴を紙やスマートデバイスを使わず、指静脈を活用した公開型生体認証技術PBIを用いて、手ぶらで提示できる新たなデジタルヘルス証明の実現に向けて共同実証を開始したと発表した。

イノベーションのレシピ:

「美姿勢メガネ」は眼鏡に後付けで搭載する小型デバイスで、着用者の背骨形状をリアルタイムで可視化する。従来、背骨の形はレントゲンなどでしか把握できなかったが、これを日常的に行えるようにする。デバイスの仕組みと開発目的を聞いた。

イノベーションのレシピ:

B&Rはオンラインイベント「B&R JAPAN Digital Innovation Day 2021」を開催。本稿ではその中で「イノベーション」をテーマに行われたB&R(日本法人)代表取締役の小野雅史氏と花王 技術開発センター 先端技術グループ 部長の小林英男氏による対談を紹介する。

イノベーションのレシピ:

京セラは独自開発した「3軸水晶ジャイロセンサモジュール」を用いて卓球選手の動きを可視化するプロジェクトを進めている。京セラの担当者に3軸水晶ジャイロセンサモジュールの技術詳細と、同モジュールを卓球に適用した狙いを聞いた。

イノベーションのレシピ:

KDDIは2021年8月24日、10年後の社会を見据えたような新しいライフスタイルを取り入れた個人との共創を実現するプロジェクト「FUTURE GATEWAY」の開始した。またプロジェクトの第1弾として、移動式サウナプロジェクト「Hoppin'Sauna」の取り組みも発表した。

イノベーションのレシピ:

東洋製罐グループが被災地から観光地までさまざまなシーンで活用できる組立式ダンボールテント「DAN DAN DOME」を開発。4畳半(江戸間)ほどの広さと大人が立っても頭がぶつからない十分な高さを持つドーム型テントで、東洋製罐グループの技術力を生かした直感的な組立作業や降雨に耐え得る耐水性などが特徴だ。

イノベーションのレシピ:

ダイニチ工業は2021年7月28日、「カンタン取替えトレイカバー」の搭載によって従来よりも手入れを簡単に行えるハイブリッド式加湿器「RXTシリーズ」を、同年8月2日に発売すると発表した。加湿器の手入れを手間に感じやすい顧客層に訴求する。

イノベーションのレシピ:

京セラと長崎大学は2021年7月14日、安定した海洋データの収集を目的とした「エナジーハーベスト型スマートブイ」を開発したことを発表した。同技術は京セラのIoT関連技術と長崎大学の潮流発電技術を組み合わせて実現した。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは2021年7月6日、同社のロボティクス技術などを活用して「Aug Lab」の2020年度成果発表会を開催した。“コケ”で装飾された6足歩行ロボット「UMOS」など、動植物との共生をテーマとした作品を発表した。

イノベーションのレシピ:

新型コロナウイルス感染症で売上高がほぼゼロになったが、「首掛けフェイスシールド」のヒットで復活を遂げた――。こうした“奇跡の復活劇”を演じた町工場が大高製作所だ。“復活劇”はいかにして可能になったのか。同社代表取締役に話を聞いた。

イノベーションのレシピ:

新型コロナウイルス感染症で売上高がほぼゼロになったが、「首掛けフェイスシールド」のヒットで復活を遂げた――。こうした“奇跡の復活劇”を演じた町工場が大高製作所だ。“復活劇”はいかにして可能になったのか。同社代表取締役に話を聞いた。

イノベーションのレシピ:

SRIインターナショナルと野村ホールディングスが提携して、米国に「野村SRIイノベーション・センター(NSIC:Nomura-SRI Innovation Center)を設立した。同組織は日本の国内企業とシリコンバレーのスタートアップとの「橋渡し」の役割を担う。

イノベーションのレシピ:

ダイソンは2021年5月26日、クリーナーヘッドに搭載したグリーンレーザーで床面の微細なほこりを可視化するコードレス掃除機「Dyson V12 Detect Slim」シリーズを販売開始すると発表した。レーザーでほこりを可視化する仕組みを取り入れたのは同社製品では初めて。

イノベーションのレシピ:

NECは2021年5月18日、NECの先端技術を中核とする新事業創出を目的に設立したNEC Xの説明会を開催した。NEC Xはシリコンバレーの起業家や投資家のエコシステムを活用することで、これまでに3社の事業化に成功している。説明会ではNEC Xと米国トップアクセラレーターであるAlchemist Acceleratorとのパートナーシップ連携についても発表した。

イノベーションのレシピ:

カシオ計算機は現在、超高速低消費電力AIカメラモジュールの開発に取り組んでいる。同社は2018年にコンシューマー向けデジタルカメラ市場から撤退したが、デジカメで培った技術は大きな財産として残された。その技術資産で開発したものの1つがAIカメラモジュールだ。担当者にAIカメラの技術詳細と市場戦略について話を聞いた。

イノベーションのレシピ:

パナソニック アプライアンス社は2021年4月22日、社内外で生まれた新しいビジネスアイデアを事業化まで導く社内アクセラレーションプロジェクト「ゲームチェンジャー・カタパルト」に関する説明会を開催した。顧客課題や社会課題解決に寄与する新たな事業アイデアを社内のビジネスコンテストで公募し、有望なアイデアの事業化を目指す。

イノベーションのレシピ:

オンライン展示会「バーチャルTECHNO-FRONTIER2021冬」(2021年2月2〜12日)のオンライン講演にソニー 主席技監の島田啓一郎氏が登壇。「ニューノーマル時代の生活文化と顧客価値と技術革新と産業創出」をテーマとし、コロナ禍のよる生活の変化とそれに伴い重要性を増す技術について語った。本稿ではその内容を紹介する。

イノベーションのレシピ:

LIXILが泡シャワー「KINUAMI U」を開発。2019年3月に発表した「KINUAMI」をベースに、柔らかく温かい“絹泡”による新たな入浴体験を提供する泡シャワーというコンセプトで、外付けだったコンプレッサーを内蔵するなど機能性を向上し、日々の入浴で利用しやすいように専用ボディーソープの価格を抑えたことが特徴となる。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは2021年3月12〜25日にかけて、同社のデザインスタジオであるFUTURE LIFE FACTORYの活動を紹介する「DIG UP! あなたと考えるプロトタイプ展」を東急プラザ銀座で開催した。身の回りの素材や市販の電子部品を使ったモノづくりを促進する「D+IO」などのプロジェクトの成果を披露。

イノベーションのレシピ:

ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは、新たに化粧品などを取り扱うコスメ専門モール「ZOZOCOSME」をZOZOTOWN内に開設したことを発表した。併せて、事前予約受付を開始していた肌色計測用メガネ「ZOZOGLASS」を用いたサービスも開始する。

イノベーションのレシピ:

理化学研究所の数理創造プログラム(iTHEMS)と、クリエイティブブティックのSCHEMA、addictが参画するプロジェクトUseless Prototyping Studioは、同プロジェクトの第1弾プロトタイプとして、未来の情報ストレージデバイス「Black Hole Recorder(ブラックホール・レコーダー)」を制作したと発表した。

イノベーションのレシピ:

パナソニックが本社直轄のイノベーション推進部門 イノベーション戦略室の傘下に2020年10月に開設した「クロスボーダー準備室」の活動内容について説明。同室で進めている「クロスボーダー事業開発」では、パナソニックインドが手掛けた成功事例を日本国内に展開するなどして、5カ月間で21件の現場実装を行ったという。

イノベーションのレシピ:

端末画面をなぞった軌跡上に発話内容をテキスト化して表示する三菱電機の「しゃべり描きアプリ」。聴覚障害者など耳の不自由な人とのコミュニケーションをより豊かなものにすることを目指して開発された。同アプリは音声認識エンジニアから音声認識精度やレスポンスの速さを高く評価されるという。どのようにして実現しているのか。

イノベーションのレシピ:

NTTドコモがオンラインで開催した展示会「docomo Open House 2021」で、同社が研究開発中の「羽根のないドローン」が出展された。風船型の機体でマイクロブロアによる空気噴出によって飛行する。通常のドローンと異なりプロペラや翼を持たないため、高い安全性と静音性を実現。主に、屋内飛行での運用を想定する。

イノベーションのレシピ:

ブラウンは2021年1月25日、通常のシェーバーよりも小型化で携帯性の高いモバイルシェーバーとして「BRAUN mini」を同年1月29日から発売すると発表した。モーターとブレードをつなぐ部分の構造を新たに設計することで、「携帯性」「高パフォーマンス」「デザイン性」の3点を同時に実現する機体を開発した。

CES 2021:

TOTOは、オンラインで開催中の「CES 2021」において、“健康”という新たな生活価値創造をめざす「ウェルネストイレ」の開発に取り組むと発表した。人が日常的に利用するトイレを用いて健康状態と関連するデータを収集するとともに、健康に関するレコメンドをスマートフォンを介して行う機能などを備えるトイレの開発が目標になる。

イノベーションのレシピ:

ソースネクストは2020年11月10日、AI通訳機「POCKETALK」の音声認識エンジンを活用した自動文字起こしボイスレコーダー「AutoMemo(オートメモ)」の予約受付を開始すると発表した。製品発売日は同年12月4日。AIがクラウド上で音源を自動的にテキスト化する。文字起こしの手間を省力化可能だ。

イノベーションのレシピ:

回転ずしチェーンを展開するくら寿司は、池袋サンシャイン60通り店に、入店から退店まで顧客が店員と対面することなく、すしの提供をはじめとするサービス提供が可能となる「非接触型サービス」を導入した。このような非接触型サービスの導入は「大手外食チェーンで初」(同社)だという。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは「他人のためのモノづくり」を促進するモノづくりプロジェクト「D+IO」を展開中だ。GitHub上に公開された「レシピ」を基に、役立つ電子工作デバイスを自作できる。これまでに「CO2換気アラートデバイス」と、ハムスターなどの健康管理が行える「小動物ヘルスケアデバイス」のレシピを公開した。

イノベーションのレシピ:

2019年、タニタが最新商品として検査システム「ALBLOクラウドサービス」を開発した。iPadに接続したアルコール検知器とクラウドを連携させることで、検査者のなりすましを防ぐ顔認証機能や、検査結果のデータベースへの送信機能を実現する。「モノづくり企業」であるタニタは、いかにしてクラウド開発を行ったのか。タニタ担当者らに話を聞いた。

イノベーションのレシピ:

リコー発のスタートアップであるベクノスは2020年9月16日、第1弾製品としてペン型の全天球カメラ「IQUI(イクイ)」を発表した。本稿では、ベクノスが開発した製品とともに、リコーの新規事業への取り組みとコロナ禍におけるモノづくりの在り方について紹介する。

イノベーションのレシピ:

NEDOは2020年7月31日、「2020年度NEDO『TSC Foresight』オンラインセミナー」を開催。同セミナーでは、NEDO TSC(技術戦略研究センター) デジタルイノベーションユニット長の伊藤智氏が「コロナ禍後の社会変化と期待されるイノベーション像」をテーマに講演を行った。

イノベーションのレシピ:

シリコンバレーのベンチャー企業であるArevoは、独自のCFRP(炭素繊維強化プラスチック)素材の設計・製造技術を活用し、新たにカーボンフレームのカスタム自転車ビジネスへの参入を発表した。また、AGCなどのパートナーと協力し、航空宇宙向けや自動車向けのCFRP活用拡大に向けた取り組みを強化する。

イノベーションのレシピ:

LIXILが日本国内の多くの住宅で用いられている開き戸タイプの玄関ドアを後付けで自動ドアに変えられる電動オープナーシステム「DOAC(ドアック)」を発表。システム単体の価格(税別)は20万8000円から。同年8月3日から先行受注を開始し、9月1日から全国で発売する。

イノベーションのレシピ:

LIXILグループ傘下のNITTO CERAは、遠隔地に住む親のトイレ使用状況を可視化するIoTサービス「omu」を開発し、クラウドファンディングを開始した。omuの開発はどのように進められたのか。開発を担当したLIXIL WATER TECHNOLOGY JAPANの浅野靖司氏と稲田ゆか理氏に聞いた。

イノベーションのレシピ:

カシオ計算機でネイルプリンタの開発に携わったメンバーは、シールやハガキ、写真のプリンタ、インクジェット技術、カメラ、関数電卓などさまざまな分野から集まった。企画当初からネイルプリンタをターゲットにしていたのではなく、「曲面印刷技術を新規ビジネスとして育てられないか」というテーマで2009年ごろから用途を模索していた。

イノベーションのレシピ:

全日本空輸(ANA)と日立製作所は、日立コンサルティングと共同して、航空機の運航ダイヤ修正を高速かつ最適に自動立案する技術の開発を進めていると発表。2020年3月末をめどに、ANAの過去の運行データを用いたPoC(概念実証)を行っており、ANAは2020年以降にPoCの結果を評価した上で実採用を判断する方針だ。

イノベーションのレシピ:

ZOZOは足のサイズを無料で計測できるマット「ZOZOMAT」を発送開始した。ユーザーは測定結果を基にして、自分にぴったり合う靴を探すことができる。

国際物流総合展2020:

LIXILは、「国際物流総合展2020 -INNOVATION EXPO-」において、さまざまな施設に簡単にトイレを追加設置できる可動式アメニティーブース「withCUBE」を展示した。物流倉庫を中心に2020年4月から受注を開始する予定だ。

「smartNeji」が目指すもの:

NejiLawとカシオ計算機が共同開発を進めている“IoTねじ”、「smartNeji」とは一体どのようなものなのか。NejiLaw 代表取締役社長で発明家でもある道脇裕氏、そしてカシオ計算機に、smartNeji開発の背景とその狙いについて話を聞いた。

イノベーションのレシピ:

京セラドキュメントソリューションズは、商業用高速インクジェット事業への本格参入を発表した。第1弾として、2020年3月にインクジェットプリンタ「TASKalfa Pro 15000c」を発売する。

イノベーションのレシピ:

OKIは、自社グループにおける生産と品質に関わる改革・改善活動を表彰する「第9回OKIグループ生産・品質改革大賞」を実施。同大賞では、今回から品質向上活動にスポットを当てる「品質改善賞」の表彰を新設している。また最優秀賞は、本庄工場と沼津工場による「バーチャル・ワンファクトリ」が受賞した。

イノベーションのレシピ:

ホンダがオーディオ機器用蓄電機を開発した。なぜ、ホンダが畑違いのオーディオ市場に足を踏み入れたのか。また、オーディオ製品の開発にあたり、ホンダの強みが生きた点や苦労した点はどこにあったのか。開発を担当した本田技術研究所の進正則氏などに聞いた。

CEATEC 2019:

Armの子会社であるトレジャーデータと、エムテド、日南の3社は2019年10月15日、「CEATEC 2019」内で会見を開き、「2030年の豊かな暮らし」を実現するオフグリッド型コネクテッド住宅「OUTPOST」を開発、提供するプロジェクトについて説明した。

イノベーションのレシピ:

新たなモビリティ「空飛ぶクルマ」の市場で注目を集めているスタートアップ・NFTの創業者兼CEOのカプリンスキー真紀氏が「SNUG Japan 2019」の基調講演に登壇。連続起業家として取り上げられることも多い同氏のこれまでの取り組みを紹介した他、起業家として信念や、NFTの空飛ぶクルマである「ASKA」の狙いなどについて説明した。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは2019年9月6日、業務用3チップDLP(Direct Light Projection)プロジェクターの新製品「PT-RQ50KJ」を同年12月から発売すると発表した。同製品は4K(4096×2160)プロジェクターとして、世界最高(同社調べ)となる5万ルーメンの最大輝度を誇る。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは2019年9月6日、業務用3チップDLP(Direct Light Projection)プロジェクターの新製品「PT-RQ50KJ」を同年12月から発売すると発表した。同製品は4K(4096×2160)プロジェクターとして、世界最高(同社調べ)となる5万ルーメンの最大輝度を誇る。

イノベーションのレシピ:

「SoftBank World 2019」の特別講演に、旭酒造 会長の桜井博志氏が登壇。伝統にこだわらない手法で世界的に有名な日本酒「獺祭」を醸造する、旭酒造の取り組みを紹介した。

イノベーションのレシピ:

「ZOZOTOWN」を運営するZOZOが、スマートフォンで簡単に足のサイズを無償で高精度採寸できるサービス「ZOZOMAT」を開発した。同サービスではZOZOグループが独自開発した新技術を活用しているという。事業を担当する同社 MSP事業推進本部で本部長を務める常井康寛氏に、サービス開発の経緯や技術の概要などを聞いた。

イノベーションのレシピ:

厳しい経営状況に直面するジャパンディスプレイ。同社は起死回生の一手として2018年4月に新規事業プロジェクト「JDI Future Trip Project」を立ち上げ、2019年度内にB2C製品を販売開始する予定だ。同事業で部長を務める井戸靖彦氏を始め、JDIの起死回生を担うメンバーたちに新規事業と製品にかける思いを聞いた。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは、2019年4月にイノベーション推進部門内に立ち上げた新組織「デザイン本部」の事業方針について説明。同本部傘下となったFUTURE LIFE FACTORYの新たな取り組みとなるスマート知育玩具「PA!GO(パゴ)」も紹介した。

イノベーションのレシピ:

京セラ、ライオン、ソニーは、子供向け仕上げ磨き専用歯ブラシ「Possi」を開発したと発表した。ソニーのスタートアップ創出支援プログラム「SSAP」に参加した京セラ発のアイデアを実現するためライオンが賛同して実現。大手企業3社が関わるものの約9カ月で製品化にこぎつけた。

イノベーションのレシピ:

日産自動車とINCJは2019年6月12日、日産自動車 横浜工場(横浜市)において、社内向けの「ベンチャー企業展示会」を開催した。横浜工場にはパワートレインの生産技術開発本部が在籍する。現場に立つメンバーが直接会話しながらシーズとニーズをすり合わせるため、ベンチャー企業7社を横浜工場に招いた。2018年に続いて2回目の開催となる。

イノベーションのレシピ:

キリンホールディングス(キリン)が、「プラズマ乳酸菌」を使用した食品や飲料を展開するブランド「iMUSE」を中核とするヘルスサイエンス事業の戦略について説明。同事業の売上高は2018年に55億円を達成しており、今後は2021年に約2.7倍の150億円、2027年に4倍超となる230億円を目指す。

イノベーションのレシピ:

ファミリーマートとパナソニックは2019年4月2日、パナソニックの佐江戸事業場(横浜市都筑区)の一角に建設していた、IoT(モノのインターネット)を活用する次世代型コンビニエンスストアの実現に向けた実証実験店舗となる「ファミリーマート 佐江戸店(以下、佐江戸店)」を報道陣に公開した。

イノベーションのレシピ:

IoTやAIなどの先進デジタル技術を活用し、業務プロセスやビジネスモデル変革を行う「デジタル変革」の動きが加速。この動きの入り口としてデジタル変革ワークショップなどの開催も広がっている。しかし、実際に「ワークショップが何になるのか」はまだまだ見えにくい。そこで、本稿ではこうした取り組みを進める富士通の「FUJITSU Digital Transformation Center」でのワークショップの内容を通じ、製造業の取り組みにどう役立つのかを紹介する。

イノベーションのレシピ:

ソニーは、2014年から取り組んできた社内スタートアップの創出支援制度で得たノウハウを外部提供し、スタートアップ支援に本格的に乗り出すことを発表した。

イノベーションのレシピ:

ジェイテクトは2019年2月5日、東刈谷事業場の一部を改装し、イノベーションを推進するための先端研究を担う開発拠点「JTEKT R&D INNOVATION CENTER Kariya」(以下、東刈谷イノベーションセンター)を開設したと発表した。新しい研究の風土醸成と、イノベーション人材の育成も同拠点の役割となる。2019年1月から稼働しており、同社の研究開発本部のメンバーが40〜50人在籍する。

イノベーションのレシピ:

三菱地所とSAPジャパンは2019年2月1日、新規ビジネス創出に向けて協業するためのシェアオフィス「Inspired. Lab」を東京都千代田区の大手町ビルに開設したと発表した。Inspired. Labに参画する大企業とスタートアップ企業は、三菱地所とSAPジャパンが提供する施設やメンターによるサポートを利用しながら、協働することができる。

イノベーションのレシピ:

フィリップ モリス ジャパンは2019年1月28日、加熱式たばこ「IQOS(アイコス) 3」および「IQOS 3 MULTI」、そしてIQOS専用たばこスティック「HEETS」の全国展開を発表した。

イノベーションのレシピ:

JT(日本たばこ産業)は2019年1月17日、加熱式たばこの新製品「プルーム・テック・プラス」と「プルーム・エス」を同年1月29日より発売すると発表した。従来のプルーム・テックから吸いごたえを強化するためバッテリー容量を大幅に増加させた他、細かな使い勝手も進化している。

イノベーションのレシピ:

AGCは、東京都内で会見を開き、同社のオープンイノベーション戦略と協創プロジェクト「SILICA」について説明した。

イノベーションのレシピ:

デジタル化などによって変化の激しい時代を勝ち抜くためにさまざまな取り組みを進めるパナソニック。その中でも際立った取り組みとなっているのが、パナソニック アプライアンス社のデザインスタジオ「FUTURE LIFE FACTORY」が企画開発した、集中力を高めるウェアラブル端末「WEAR SPACE」だ。

イノベーションのレシピ:

パナソニック初の全社ユーザーイベント「CROSS-VALUE INNOVATION FORUM 2018」では、同社のオープンイノベーションを基にした新規事業創出活動が一堂に会する「NEXT100」という展示が行われた。

イノベーションのレシピ:

パナソニック オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社(AIS社)は、ユーザーイベント「CROSS-VALUE INNOVATION FORUM 2018」に合わせて会見を開き、2030年に向けてAIS社が想定するインタフェースの在り方について説明した。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは2018年10月30日、同社の100周年を記念して行う初めての全社ユーザーイベント「CROSS-VALUE INNOVATION FORUM 2018」を開催。その場で報道陣に向けて、家電や住宅設備、住宅などを再定義する、人間中心の暮らし統合プラットフォーム「HomeX」を披露した。

CEATEC 2018:

ダイキン工業は、「CEATEC JAPAN 2018」に初出展。空調ビジネスモデルが変化の局面を迎える中で、20の“現在進行形”プロジェクトを出展し、オープンイノベーションの観点から来場者との情報交換を進めた。

イノベーションのレシピ:

マクセルは2018年10月11日、同社で初めてとなる美容家電の新ブランドを発表した。ブランド名は同社名を逆読みした「llexam(レクサム)」で、美容家電事業への取り組みを強化する。ブランド価値向上と認知拡大を狙い、当面の間はレクサム製品を美容サロンルートのみで販売する戦略を取る。

イノベーションのレシピ:

キングジムは2018年10月10日、スマートプログラムアラーム「リンクタイム LT10」を発表した。販売価格は1万3200円(税別)、販売開始は同年10月26日。同製品はスマートフォン(アプリ)やPC(Webブラウザ)から遠隔にある時計に指示を送りアラームなどの設定が簡単に可能だ。

イノベーションのレシピ:

日立グループで空調・白物家電を主要事業とする日立アプライアンスは、新開発の「AIお洗濯」機能を搭載したコネクテッド家電のドラム式洗濯乾燥機「BD-NX120C」を2018年11月17日より販売開始する。日立家電事業の未来を占うカギは、この洗濯乾燥機に搭載されたセンサーから得られる生活者のデータだ。

イノベーションのレシピ:

Shiftall(シフトール)は、パナソニック アプライアンス社のデザインスタジオ「FUTURE LIFE FACTORY(FLF)」と共同で、集中力を高めるウェアラブル端末「WEAR SPACE」を開発したと発表した。パナソニックが企画開発した製品として初めて、事業化プロジェクトをクラウドファンディングで実施する。

イノベーションのレシピ:

メイカーズの祭典である「Maker Faire Tokyo 2018」(2018年8月4〜5日、東京ビッグサイト)では、パソナキャリアの企画によるセミナー「メイカーズから始まるイノベーション」が開催された。

イノベーションのレシピ:

ジャパンディスプレイが事業戦略発表会「JDI Future Trip〜First 100 Days〜」を開催。同社 常務執行役員 CMOの伊藤嘉明氏は、同氏が中心になり、社内公募によって2018年4月に発足させたマーケティング・イノベーションを推進する組織体による約100日間の成果を紹介するなど、イノベーションにより厳しい現状を打開する方針を打ち出した。

イノベーションのレシピ:

溶接・接合技術関連分野の展示会「国際ウエルディングショー」(2018年4月25日〜28日、東京ビッグサイト)で、「ものづくりと人づくり――思うは招く」をテーマに植松電機代表取締役兼カムイスペースワークス代表取締役の植松努氏が開幕記念講演を行った。

イノベーションのレシピ:

オムロンは社会変革のためのイノベーションの研究や創出を目的とした子会社「オムロン サイニックエックス株式会社」の設立を発表。拠点は東京都文京区本郷の角川本郷ビル。オムロンの中期経営計画となる「VG2.0」達成のためにけん引する技術や製品を生み出すべく立ち上がった。

イノベーションのレシピ:

日本IBMは製造業向けイベント「IBM Industrial Forum 京都 2018」を開催。同社の製造業向けの取り組みを紹介するとともに、製造業が先進技術を活用してイノベーションを実現した事例などを紹介した。

イノベーションのレシピ:

ランドログが建設IoT基盤「LANDLOG」の先行ユーザー向けパートナー説明会を開催した。初年度の年会費は10万円で、IoTプラットフォームの利用料としては“破格”の安さだ。同社社長の井川甲作氏は「当社は短期的な収益を狙っていない。LANDLOGをどんどん使ってもらって建設現場に新しいものを生み出してほしい」と呼びかけた。

イノベーションのレシピ:

経済産業省と、米国シリコンバレー在住の4人の日本人による有志活動「シリコンバレー D-Lab」は、日系の大手企業向けにシリコンバレーでの新規事業開発に関するセミナーを実施した。

イノベーションのレシピ:

アクセンチュアは、顧客とのイノベーション創造の場となる「アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京」を東京・麻布に開設した。1年半前に東京・赤坂に開設した「アクセンチュア・デジタル・ハブ」の活動を基に、新機能の追加や関連人材の集積なども併せて規模を大幅に拡大、移転したものとなる。

イノベーションのレシピ:

パナソニック コネクティッドソリューションズ(CNS)社とパナソニック システムソリューションズ ジャパン(PSSJ)が、法務省の入国管理局に採用された「顔認証ゲート」について説明。高度な顔認証技術の他に、CNS社のイノベーションセンターやデザインセンターが加わった共創活動が採用の決め手になったという。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは、2017年4月に新設したビジネスイノベーション本部の戦略として、社会課題の解決に向けたイノベーションを量産化する仕組み作りに取り組む方針を示した。

イノベーションのレシピ:

コニカミノルタは「世界初」(同社)とするニオイ見える化チェッカー「Kunkun body」を発表。頭、耳の後ろ、脇、足の4カ所について、3大体臭といわれる汗臭、加齢臭、ミドル脂臭を数値として測定できるデバイスだ。オープンイノベーションにより、アイデア出しから約2年という短期間で商用化した点にも注目だ。

モノづくり×ベンチャー インタビュー:

京都発の電気自動車(EV)ベンチャー・GLMが、EVスポーツカーとしてよみがえらせた「トミーカイラZZ」。一般公開されると予約注文が殺到したが、発売への道のりは厳しいものだった。

モノづくり×ベンチャー インタビュー:

京都発の電気自動車(EV)ベンチャー・GLM。その創業から、EVスポーツカー「トミーカイラZZ」開発の苦闘、そして「パリモーターショー2016」でのスーパーカーコンセプト「GLM G4」の発表に至るまでの秘話を前後編でお送りする。

イノベーションのレシピ:

IBMは、人々の仕事や生活を今後5年間で変える可能性を持つ、5つのイノベーションをまとめた「IBM 5 in 5」を発表した。言葉から精神疾患の兆候を予測したり、自動車の運転時に未知の危険を知らせたりと、見えないものを可視化する科学的手段だ。

イノベーションのレシピ:

パナソニックは、IoT×調理家電を活用した新たな食のサービス事業として、コーヒーの生豆を宅配し、その生豆に最適な焙煎を自宅で行える「The Roast(ザ・ロースト)」を発表した。焙煎の決め手になる焙煎プロファイルは、世界チャンピオンの後藤直紀氏が提供する。

イノベーションのレシピ:

トヨタ自動車がオープンイノベーションプログラム「TOYOTA NEXT」を開始する。5つの募集テーマに沿う新たなサービスの提案を、トヨタ自動車以外の企業や研究機関、個人などから募り、選考を経た上で、オープンイノベーションで求められる“共創”の視点に立って共同で開発を行う。

イノベーションのレシピ:

セイコーエプソンとエプソン販売は、乾式オフィス製紙機「PaperLab A-8000」を製品化し、2016年12月から販売を開始する。紙の持つ環境面での問題などを取り除くことで、シンプルなコミュニケーションが可能な“紙の価値”の再発見に導き、3年後に100億円の売上高を目指す。

イノベーションのレシピ:

EMSの大手企業であるシンガポールのフレクストロニクス・インターナショナルが業態転換への取り組みを加速させている。「製造」だけを受託する下請け的な関係から、製品戦略の今後を担う「パートナー」としての位置付けへの転換を狙う。

イノベーションのレシピ:

デンソーが、主力事業である自動車部品の技術を基に他分野へ展開を広げている新事業の取り組みについて紹介。2011年以降新たに立ち上げた8分野では、ソリューションビジネスを視野に入れ、自前主義から脱却しパートナー企業との連携を重視する方針だ。

イノベーションのレシピ:

日系製造業は事業環境の変化に悩まされ続けている。その中で新たなビジネスの芽を生み出し続けることは非常に重要な課題である。「10年で10事業から撤退した」というコニカミノルタでは、ロジックでイノベーションを生み出すため、組織的な取り組みに力を注ぐ。

ベンチャーニュース:

これまでネット接続型の家電を手掛けてきたCerevoは、同社初となるスポーツ用品としてスマート・スノーボードバインディング「SNOW-1(スノウ・ワン)」を発売する。自宅の中で使用する家電と異なり、より耐久性や防水性などが求められるスポーツ用品をどう開発したのか。

モノづくり×ベンチャー インタビュー(5):

外骨格ロボットスーツで世間を驚かせたスケルトニクスが、「CEATEC JAPAN 2015」のIPAブースに出展。外骨格ロボットスーツ「スケルトニクス」に続く“夢”について、代表取締役CEOの白久レイエス樹氏に話を聞いた。

Geeks便り:

モノづくりアイデア投稿交流サイト「Geeks」からワクワク感あふれるトピックスを紹介する「Geeks便り」。今回は米国サンフランシスコで2015年5月15〜17日に開催された「Maker Faire Bay Area」の様子をお届けする。

LiveWorx 2015:

米国PTCおよび同社傘下のThingWorxは2014年5月4〜7日(現地時間)、米国マサチューセッツ州ボストンにおいてユーザーカンファレンス「LiveWorx 2015」を開催。同カンファレンスに伴って実施されたIoTハッカソンの表彰式では、アップル共同創業者のスティーブ・ウォズニアック氏がトークセッションを行い、アップル創業時の自身の体験を振り返った。

モノづくり最前線レポート:

アイシン精機は2015年1月に新たにイノベーションセンターを設置し、既存の事業領域にとらわれない新たな事業の柱を生み出す取り組みを強化する方針を示す。なぜ、アイシン精機は新たな事業を創出しなければならないのか。その第一弾プロトタイプ発表の会場で、同社イノベーションセンター長で常務役員の江口勝彦氏に話を聞いた。

モノづくり×ベンチャー インタビュー(1):

家電やロボット、自動車などさまざまなモノづくりの分野でベンチャー企業が躍進している。2007年創業のCerevo(セレボ)もその1つだ。インターネットと連動するさまざまな家電の開発によって注目を集める同社社長の岩佐琢磨氏にインタビューした。

モノづくり最前線レポート:

日本GEは、日本の産業のさらなる成長に向けた提言を行う「“Japan is Back”フォーラム」を開催。今回はテーマを「イノベーション」とし、GEグループが世界26カ国の経営者3200人に対して実施しているイノベーションに対する調査「GEグローバルイノベーション・バロメーター」の結果を基に、日本と世界のイノベーションに対する取り組みの違いなどを紹介した。

製造マネジメントインタビュー:

「デザインマネジメント」を切り口に多くの企業の事業革新に携わるエムテド 代表取締役の田子學氏のインタビューを通じてデザインがもたらすイノベーションとは何かを伝える本企画。後編では実際にデザインマネジメントによりどういう事業革新が行われ、何が起こったのかという事例を紹介する。

Oracle Industry Leadership Summit 2014:

日本オラクルは、業界別ソリューションをテーマとしたユーザーイベント「Oracle Industry Leadership Summit 2014」を開催。基調講演では、米国Oracle グローバルビジネスユニット エグゼクティブ・バイスプレジデントのRobert K.Weiler(ロバート・K・ワイラー)氏がICTを取り巻く環境の変化とそれによる産業構造の変化について講演を行った。

製造マネジメントインタビュー:

「デザインが経営を革新する」というと、少し大げさだと思うだろうか。しかし、実際に「デザイン」を基軸にして新たな視座に立つことにより、多くの事業革新につながるケースがあるという。「デザインマネジメント」を切り口に多くの企業の事業革新に携わるエムテド 代表取締役の田子學氏に話を聞いた。

第5回国際自動車通信技術展 基調講演リポート:

第5回国際自動車通信技術展」の基調講演に、トヨタ自動車の常務役員を務める友山茂樹氏が登壇。「トヨタ方式とICTによる自動車販売革命」と題した講演の最後に、友山氏は「トヨタはすし屋になりたい」と語った。この言葉にはどういう意味があるのだろうか。

サムライたちの集い「第3回 サムライモノフェスティバル」(2):

ここ最近のメイカーズムーブメントは「アイデアを具現化する」ブームともいえる。単なるブームで終わらせず、魅力的な製品を次々と世の中に送り出すためにはどうしたらよいか? 「第3回 サムライモノフェスティバル」よりお届けする。

サムライたちの集い「第3回 サムライモノフェスティバル」(1):

クラウドソーシングで製品デザインを募集する大手メーカー、自社製品や研究開発に取り組む町工場――大企業と中小企業、それぞれから見た日本のモノづくりのこれからとは。2月15日開催の第3回 サムライモノフェスティバル」よりお届けする。

中小製造業の横連携イベントで見る今:

地域の中小製造業の横連携について研究する神戸国際大学経済学部の中村智彦教授が語った、日本の中小製造業の生き残り戦略とは。今大事なのは、インターネットを活用した、中小製造業自らの情報発信だ。

製造マネジメントインタビュー:

1892年の創立から100年以上もグローバルのトップ企業として存在感を発揮するGE。主要業務分野を変えながらイノベーションを続けるその秘訣には何があるのだろうか。GEのグローバルリサーチセンター日本代表を務める浅倉眞司氏に、GEのイノベーションへのアプローチと現在重視する技術の方向性について話を聞いた。

MONOistミーティング冬レポート(1):

メイカーズのビジネスについて考える「MONOistミーティング」の第2弾が開催された。今回は、クラウドファンディングや3Dプリントサービスなど、メイカーズのためのWebサービス関連がテーマとなったディスカッションを紹介する。

製造マネジメント インタビュー:

海外展開に早期から取り組んできた日本の製造業にとって「グローバル化」は長年取り組んできた課題である。しかし「今求められているグローバル化は過去のものとは異なる」と、タタコンサルタンシーサービシズでエンジニアリング&インダストリアルサービス事業部門副社長兼グローバルヘッドを務めるレグー・アヤスワミー氏は指摘する。

製造マネジメント インタビュー:

日本のモノづくり環境は大きな変化を迎えている。多くのグローバル企業から製品組み立てを請け負うグローバル製造業から見たとき、日本のモノづくりの価値はどう映るのだろうか。フォックスコン顧問を務めるファインテック代表取締役社長の中川威雄氏は「“失われた20年”で苦しんだ経験こそが世界が欲しがる貴重なものだ」と指摘する。

モノづくり最前線レポート(38):

コモディティ化が進むPC市場で、逆に「一品一様」など顧客のニーズに応えることで差別化を図るのがパナソニックだ。外部委託が多いPC業界において同社は自社開発、自社生産を貫き強さを見せる。「手づくりレッツノート工房」において、パナソニックAVCネットワークス社ITプロダクツ事業部の事業部長を務める原田秀昭氏および、プロダクトセンター所長の清水実氏に話を聞いた。

製造マネジメント インタビュー:

日本の製造業の競争力低下に対する危機感が叫ばれているが、競争力を生み出すイノベーション創出にはどのように取り組むべきだろうか。イノベーション研究の第一人者である一橋大学イノベーション研究センター教授の米倉誠一郎氏に聞いた

製造マネジメント インタビュー:

野村総合研究所(以下、NRI)では2030年につながる次世代ビジネスの研究をテーマに2012年9月に「2030年研究室」を設立。次世代につながる良質な仕事を生み出す「革新者」たちへのインタビューを行っている。NRI2030年研究室室長の齊藤義明氏に革新者および今後のビジネスに必要なものについて聞いた。

そこに山があるから?:

在日米国商工会議所(ACCJ)がイノベーションをテーマにしたパネルディスカッションを実施した。日本網膜研究所社長の鍵本忠尚氏、CYBERDYNE社長の山海嘉之氏、LINE社長の森川亮氏、一橋大学教授の米倉誠一郎氏など第一線で活躍するパネラーが登壇し、イノベーションを生み出す秘訣などについて語った。

製造マネジメント インタビュー:

「イノベーションの必要性」が叫ばれて久しいが、イノベーションを生み出す処方箋とは一体何だろうか。公的研究機関である産業技術総合研究所(産総研)でイノベーション推進を担うイノベーション推進本部本部長の瀬戸政宏氏に、産総研の取り組みとイノベーションへのアプローチ方法について聞いた。

本田雅一のエンベデッドコラム(24):

モノづくり現場を数多く取材してきたジャーナリスト・本田雅一氏による“モノづくりコラム”。顧客ニーズや競争環境の変化だけでなく、産業のルールまでも覆したスマートフォン/タブレット端末を中心とするイノベーションの連鎖は、ようやく落ち着きつつあるようだ。これからは、自らの価値の再考と正しい方向を見極める力が求められる。

製造マネジメント インタビュー:

苦境からの反転を目指す国内製造業。その復活に必要なものは何か――。ビッグデータ、3次元(3D)プリンタなど新たな技術活用が広がりを見せる中、最も大切なのは“失敗の覚悟”だった? グローバルで多くの企業を分析する調査会社ガートナーのコンサルタントに製造業が取り組むべき方向性について話を聞いた。

本田雅一のエンベデッドコラム(22):

今や“サイクロン式掃除機”の代名詞といえるDyson(ダイソン)。「革新を生み続ける企業」というイメージが強いが、どのような企業文化が根付いているのだろうか。キャニスター型掃除機の新モデル「DC48」の設計をリードした、シニアデザインエンジニアのMatt Steel氏に聞いた。

センサーネットワーク活用事例:

現役就農者の高齢化や後継者不足に伴う農家人口の減少、耕作放棄地の増加など、日本の農業が抱える課題に対し、IT/ICTで持続可能な農業を実現しようとする取り組みが各所で進みつつある。その1つが、東北のIT企業/農業法人や教育機関などが中心となり活動している「東北スマートアグリカルチャー研究会(T-SAL)」だ。大企業では実現できない地域連合ならではの取り組みとは?

井上久男の「ある視点」(11):

それは、生き残りをかけた究極のイノベーションであり、産業史にも残るものであろう。マツダが次の飛躍に向けて進める大胆な開発・生産プロセス改革の深層を追った。

戦略構築のためのライフサイクル管理論(3):

自社の製品開発戦略をしっかり把握しているでしょうか? 製品開発・生産技術の効率化を追求していたとしても、しっかりとした戦略とマネジメント意識がなければ意味がありません。本連載では、マネジメント技術としてのライフサイクル管理を考えていきます。

戦略構築のためのライフサイクル管理論(1):

自社の製品開発戦略をしっかり把握しているでしょうか? 製品開発・生産技術の効率化を追求していたとしても、しっかりとした戦略とマネジメント意識がなければ意味がありません。本連載では、マネジメント技術としてのライフサイクル管理を考えていきます。

モノづくり最前線レポート(5):

日立、ソニー、松下を利益率で大きく引き離すサムスン電子。その躍進を支えた日本人エンジニアが明かす成功の秘訣とは?

いまさら聞けないNDAの結び方

いまさら聞けないNDAの結び方(6):

オープンイノベーションやコラボレーションなどが広がる中、中小製造業でも必要になる機会が多いNDAについて解説する本連載。今回は前回に続き、中堅・中小企業がNDAを結ぶに当たり留意すべき点を説明します。

いまさら聞けないNDAの結び方(5):

オープンイノベーションやコラボレーションなどが広がる中、中小製造業でも必要になる機会が多いNDAについて解説する本連載。今回は前回に続き、中堅・中小企業がNDAを結ぶに当たり留意すべき点を説明します。

いまさら聞けないNDAの結び方(4):

オープンイノベーションやコラボレーションなどが広がる中、中小製造業でも必要になる機会が多いNDAについて解説する本連載。今回からNDAを結ぶに当たり注意すべき点を説明します。

いまさら聞けないNDAの結び方(3):

オープンイノベーションやコラボレーションなどが広がる中、中小製造業でも必要になる機会が多いNDAについて解説する本連載。今回は、NDAを活用して秘密情報を開示する際、「特許で保護するには適さない情報(ノウハウ)」をどのように保護したらよいかという点について解説します。

いまさら聞けないNDAの結び方(2):

オープンイノベーションやコラボレーションなどが広がる中、中小製造業でも必要になる機会が多いNDAについて解説する本連載。今回はNDAを活用して秘密情報を開示する前にまず特許出願が必要だという点について解説したいと思います。

いまさら聞けないNDAの結び方(1):

オープンイノベーションやコラボレーションなど、社外の力を活用したモノづくりが、かつてないほど広がりを見せています。中小製造業やモノづくりベンチャーでも「大手製造業と手を組む」ことは身近になってきました。でも、ちょっと待ってください。その取引は本当に安全ですか。本連載では「正しい秘密保持契約(NDA)の結び方」を解説していきます。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(14):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。今回は、100年前から“火の道具”を作り続けてきた大阪市の田中文金属が、社員と一緒に育てている自社ブランドを紹介する。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(13):

東大阪市にある町工場で、ミャンマー、ベトナム、タイ、ネパールなど8カ国の外国人が働いている。1929年(昭和4年)に給湯器メーカーとして東大阪で創業した三共製作所だ。3代目社長の松本輝雅氏は、中量多品種の製造を効率よく行う独自の工夫と営業力で安定経営を続けている。今回は同社 松本社長の経営哲学を取材した。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(12):

街のお菓子屋さん向けに菓子用の缶パッケージを小ロット販売しているWebサイト「お菓子のミカタ」。同サイトを運営しているのは創業70年を迎える大阪製罐だ。同社の3代目社長である清水雄一郎氏は、街のお菓子屋さんをサポートする「お菓子のミカタ」の先に、B2B2Cのビジネスモデルを見据えている。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(11):

乳がんの早期発見に役立つのが自身での触診だ。だが、自分の胸を触ってシコリを感じても、それががんなのかを判別することは難しい。そのシコリの違いを学べる「乳がん触診シミュレーター」を京都の生物教材メーカーである吉田生物研究所が開発した。「奇跡の一本松」の保存などで知られる同社は、なぜ乳がん触診シミュレーターに取り組んだのか。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(10):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。今回は、直径2mm以下の小径穴と呼ばれるねじの金型を得意にしている金剛ダイス工業の取り組みを紹介する。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(9):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。今回は、「100年間、鉄を錆びさせない」という表面処理加工技術を持つ新免鉄工所を紹介する。リーマンショックにも動じず、間もなく創業100周年を迎える同社の強みに迫る。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(8):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。今回は、高度成長期に創業した典型的な“町の工務店”を継いだ2代目社長の奮闘を紹介する。売り上げアップの秘訣は、新卒社員採用の継続にあった。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(7):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。今回は水素ステーションに採用された「耐水素用ゴム材料」を開発した高石工業を紹介する。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(6):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。第6回となる今回は大阪市谷町にある紳士服メーカーのNFLを紹介する。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(5):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。今回は年間1万丁売れれば大ヒットといわれる工具業界で、累計250万丁を売り上げた大ヒット商品「ネジザウルス」を開発した工具メーカーのエンジニアの取り組みを紹介する。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(4):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。今回は、世界で初めて「凍結鋳造システム」の実用化に成功した株式会社 三共合金鋳造所の取り組みを取材した。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(3):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。第3回となる今回は大阪市西淀川区で精密金型製作を専門とする三木製作所を紹介する。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(2):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。第2回となる今回は大阪市此花区でポンプ関連製品の販売、メンテナンス事業などを手掛ける四柳だ。

イノベーションで戦う中小製造業の舞台裏(1):

自社のコア技術やアイデアを活用したイノベーションで、事業刷新や新商品開発などの新たな活路を切り開いた中小製造業を紹介する本連載。第1回となる今回は日本有数の企業城下町である大阪府守口市で、レーザー加工・精密溶接を手掛ける三郷金属工業の取り組みを紹介する。

オープンイノベーション

zenmono通信:

モノづくり特化型クラウドファンディングサイト「zenmono」から、モノづくりのヒントが満載のトピックスを紹介する「zenmono通信」。今回は富士通で「あしたのコミュニティーラボ」などの活動に取り組んでいる柴崎辰彦さんにお話を伺った。

zenmono通信:

モノづくり特化型クラウドファンディングサイト「zenmono」から、モノづくりのヒントが満載のトピックスを紹介する「zenmono通信」。今回は富士通で「あしたのコミュニティーラボ」などの活動に取り組んでいる柴崎辰彦さんにお話を伺った。

ベンチャーニュース:

ローンディールは従来の出向制度を人材育成や企業のイノベーションに創出に活用する企業間レンタル移籍プラットフォーム「LoanDEAL」の提供を開始した。

オープンイノベーション:

富士通SSL、富士通総研、AIZACの3社は、新たな商品開発や事業創出を具体化するプラットフォーム「クラウデッド・イノベーションフィールド」の構築を発表。この仕組みの活用の第1弾として、和歌山大学 天野敏之 准教授が開発した「プロジェクタとカメラを用いた見かけの操作技術」のビジネス化に向けたアイデアコンテストを実施する。

モノづくり×ベンチャー インタビュー(3):

「ほぼ、なんでも作る」を目的に、世界各国でさまざまな活動をおこなっているファブラボ。日本に最初に設立されたファブラボであるファブラボ鎌倉は、モノづくりの未来を見据えた人材育成に取り組んでいる。その背景について、ファブラボ鎌倉のプロダクトマネージャーを務める渡辺ゆうか氏を取材した。

モノづくり×ベンチャー インタビュー(2):

IID 世田谷ものづくり学校(IID)は2014年秋から、個人のクリエイターや中小企業を巻き込んでモノづくりを産業として発展させる体制を整えている。廃校を再活用したモノづくり拠点として2004年から行ってきた取り組みを基に、今後はどのようなビジョンで活動を進めようとしているのだろうか。

モノづくりハッカソン:

ピーバンドットコムは、実用性や商品性の高いアイデアを表彰し、その具現化をサポートするモノづくりプログラム「GUGEN」の一環として、都内でモノづくりハッカソン「Hirameki」を開催した。大賞にはLEDライトの光り方を共有するWebサービスを開発したチーム「LuminouShare」が輝いた。

フォトギャラリー:

最近、オープンイノベーション拠点やコワーキングスペースなどの新設が相次いでいるが「結局オープンイノベーション拠点って何なの?」と思う読者も多いだろう。そこで、三井不動産が柏の葉スマートシティ(千葉県柏市)内にオープンしたオープンイノベーション拠点「KOIL(柏の葉オープンイノベーションラボ)」を写真でお届けする。

製造マネジメントニュース:

三井不動産は、柏の葉スマートシティ(千葉県柏市)の中核街区において、オープンイノベーション拠点として「KOIL(柏の葉オープンイノベーションラボ)」を開業する。同施設内にはコワーキングスペースなどの他、3Dプリンタやレーザーカッターを備えた「KOILファクトリー」を用意する他、“エンジェル投資家”からベンチャー企業が投資を受けられる仕組み作りなども行うという。

製造マネジメントニュース:

米国GEは、オープンコミュニティによりモノづくりを行う米国ローカルモーターズと提携し、新たなモノづくりプラットフォーム「FirstBuild」を立ち上げた。同プラットフォームにより、アイデアやモノづくりのノウハウ、各種リソースを持つ人々によるコミュニティを形成し、オープンコミュニティ上でのモノづくりを行う計画だ。第一弾は「インドアバーベキューセット」をテーマとし、2014年内の販売を目指す。

製造マネジメントニュース:

日本GEは、同社本社内にオープンイノベーション拠点として「GE センター・フォー・グローバル・イノベーション」を開設した。日本の企業や大学、官公庁との技術連携を積極的に進めていく方針だ。同時に協業を視野に入れた「技術公募」も開始し、日本企業との連携強化に取り組む。

製造マネジメントニュース:

ダイキン工業は新たにオープンイノベーション拠点を2015年に設立する。合わせて京都大学との包括提携も発表。産学の幅広い知識や技術を呼び込み、イノベーション創出を目指す方針だ。

オープンイノベーションを加速:

日立製作所がエコ・パテントコモンズに参加。製造プロセスとリサイクルプロセスの連携などの情報技術を公開した。

メイカースペース、メイカームーブメント

ポスト・メイカームーブメント(6):

起業間もないスタートアップにとって、必要なモノを、必要なタイミングで確実に形にできる経験豊富なエンジニアの存在は欠かせない。今回は、「ポスト・メイカームーブメントにおけるプロフェッショナルの在り方」をテーマに、ハードウェアスタートアップを陰で支える功労者であり、現代のマイスターともいえる2人のエンジニアを取材した。

ポスト・メイカームーブメント(5):

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、医療現場では深刻な物資不足が発生。こうした事態に対し、飛沫感染を防ぐフェイスシールドを製造し、無償で医療機関に届ける活動が日本各地で展開されている。必要とする人と、作る人をつなぐ技術と個々の思いを取材した。

ポスト・メイカームーブメント(4):

前回に引き続き、世界中で開催されるようになったMaker(メイカー)系展示イベントについて取り上げる。後編では、日本独自の発展を遂げている「Maker Faire」以外のMaker系展示イベントにフォーカスし、草の根イベントならではの運営ノウハウや継続するための秘けつを紹介する。

ポスト・メイカームーブメント(3):

ここから前後編の2回に分けて、世界中で開催されるようになったMaker(メイカー)系展示イベントについて取り上げる。前編では、Maker系展示イベントの象徴ともいえる「Maker Faire(メイカーフェア)」の歴史や今後について、日本独自の発展を遂げるローカルイベントの現状を交えて紹介する。

ポスト・メイカームーブメント(2):

「メイカームーブメント」の真っただ中、世界中にメイカースペースが誕生した。だが、この10年、採算がとれずに閉鎖を余儀なくされた施設も少なくない。連載第2回では、メイカースペースの歩みを振り返りつつ、TechShopとファブラボの存在に着目し、“2020年代に生き残るメイカースペースの在り方”を探る。

ポスト・メイカームーブメント(1):

2010年代に起きた「メイカームーブメント」を振り返るとともに、2020年代に始まる「ポスト・メイカームーブメント」の鍵となる企業や技術、コミュニティーを紹介する連載。ハードウェアの量産や経営に苦労するスタートアップがいる中、モノを作り続け、成長につなげることができているのはなぜか? 日本のメイカームーブメントの先駆けとして知られ、当時「ひとりメーカー」としてメディアにも大きく取り上げられた、Bsizeの八木啓太氏にお話を伺った。

DMM.make AKIBAを支えるプロフェッショナルたち(3):

さまざまなモノづくりを支援するDMM.make AKIBAの運営に携わる人たちにスポットを当て、世の中にないものを生み出そうとする現場の最前線を追う。最終回となる第3回は、コワーキングスペースには欠かせない「コミュニティー」の在り方を通じて、多くの企業が抱える試作開発の課題に迫る。

DMM.make AKIBAを支えるプロフェッショナルたち(2):

さまざまなモノづくりを支援するDMM.make AKIBAの運営に携わる人たちにスポットを当て、世の中にないものを生み出そうとする現場の最前線を追う。第2回は、年間100件以上のイベントに対応する企画チームの取り組みを紹介し、「企業イベントを成功させるための条件」に迫る。

DMM.make AKIBAを支えるプロフェッショナルたち(1):

さまざまなモノづくりを支援するDMM.make AKIBAの運営に携わる人たちにスポットを当て、世の中にないものを生み出そうとする現場の最前線を追う。第1回は、機材の運用から試作相談、受託開発までサポートするテックスタッフたちを紹介する。

日本におけるファブラボのこれまでとこれから(5):

日本で3番目となる「ファブラボ渋谷」の立ち上げを経験し、現在「ファブラボ神田錦町」の運営を行っている立場から、日本におけるファブラボの在り方、未来の理想形(これからのモノづくり)について、「これまでの歩み」「現在」を踏まえつつ、その方向性を考察する。最終回となる今回は、ファブラボとの掛け算で広がる可能性、そしてファブラボが描く未来像について取り上げる。

日本におけるファブラボのこれまでとこれから(4):

日本で3番目となる「ファブラボ渋谷」の立ち上げを経験し、現在「ファブラボ神田錦町」の運営を行っている立場から、日本におけるファブラボの在り方、未来の理想形(これからのモノづくり)について、「これまでの歩み」「現在」を踏まえつつ、その方向性を考察する。今回は、作り手が使用する“ソフトウェアサービス”にフォーカスし、3Dデータを取り巻く環境を掘り下げる。

日本におけるファブラボのこれまでとこれから(3):

日本で3番目となる「ファブラボ渋谷」の立ち上げを経験し、現在「ファブラボ神田錦町」の運営を行っている立場から、日本におけるファブラボの在り方、未来の理想形(これからのモノづくり)について、「これまでの歩み」「現在」を踏まえつつ、その方向性を考察する。今回は“ファブラボ以外”のモノづくりスペースの事例として、都内で誕生した代表的な施設について紹介する。

日本におけるファブラボのこれまでとこれから(2):

日本で3番目となる「ファブラボ渋谷」の立ち上げを経験し、現在「ファブラボ神田錦町」の運営を行っている立場から、日本におけるファブラボの在り方、未来の理想形(これからのモノづくり)について、「これまでの歩み」「現在」を踏まえつつ、その方向性を考察する。今回はファブラボ神田錦町の前身であるファブラボ渋谷の生い立ちとこれまでの歩みを取り上げる。

日本におけるファブラボのこれまでとこれから(1):

日本で3番目となる「ファブラボ渋谷」の立ち上げを経験し、現在、「ファブラボ神田錦町」の運営を行っている立場から、日本におけるファブラボの在り方、未来の理想形(これからのモノづくり)について、「これまでの歩み」「現在」を踏まえつつ、その方向性を考察する。

モノづくりスタートアップ開発物語

モノづくりスタートアップ開発物語(9):

モノづくり施設「DMM.make AKIBA」を活用したモノづくりスタートアップの開発秘話をお送りする本連載。第9回は、モーターやセンサーを内蔵した“IoTティーポット”を製品化したLOAD&ROADを取り上げる。試作品の段階では「お茶を入れたポットから直接飲む」という方式を取っていた同社。しかし、便利だがこれで本当に「最高のお茶体験」を提供できるのか疑問を抱く。

モノづくりスタートアップ開発物語(8):

モノづくり施設「DMM.make AKIBA」を活用したモノづくりスタートアップの開発秘話をお送りする本連載。第8回は、ロボティクス技術で義足をより使いやすいものに変革しようと研究開発を行うBionicMを紹介する。自身も義足を使用する同社CEOの孫小軍氏は、階段の昇降も容易く、かつ、服で隠す必要のない“カッコいい”デザインの義足を開発したいと意気込む。

モノづくりスタートアップ開発物語(7):

モノづくり施設「DMM.make AKIBA」を活用したモノづくりスタートアップの開発秘話をお送りする本連載。第7回は、開発が困難とされる果物の植物工場を、AI搭載のロボットで実現しようと取り組むHarvest Xを紹介する。同社はイチゴの栽培を研究ターゲットにする。一般的にイチゴはミツバチによって受粉するが、じつはこの受粉過程がとても悩ましい問題だった。

モノづくりスタートアップ開発物語(6):

モノづくり施設「DMM.make AKIBA」を活用したモノづくりスタートアップの開発秘話をお送りする本連載。第6回はエレベーター内にプロジェクターを導入して、動画広告などを扉に投影するサービスを展開する「株式会社東京」を紹介する。プロダクト開発時、エレベーター内に動画広告を無線送信しようと試みた東京だが、エレベーターの筐体内は想定より通信状況が芳しくなかった。

モノづくりスタートアップ開発物語(5):

モノづくり施設「DMM.make AKIBA」を活用したモノづくりスタートアップの開発秘話をお送りする本連載。第5回は喉摘者向けにハンズフリーの発声支援デバイスを開発する、東大院生らのグループSyrinxを紹介。数々の開発課題に悩む彼らだが、研究を通じて人間の声に関するある知見を得たことが突破口となる。

モノづくりスタートアップ開発物語(4):

オープン6年目を迎えた東京・秋葉原の会員制モノづくり施設「DMM.make AKIBA」で社会課題を解決しようと奔走しているスタートアップを追いかける連載「モノづくりスタートアップ開発物語」。第4回はスマートシューズを開発しているno new folk studioのCEO 菊川裕也氏に、開発経緯などを聞いた。

モノづくりスタートアップ開発物語(3):

モノづくり施設「DMM.make AKIBA」を活用したモノづくりスタートアップの開発秘話をお送りする本連載。第3回はAIを使った運転支援デバイスを開発しているPyreneeを紹介する。「見た目はかっこいい」HUD型のデバイス設計や、実用に耐え得る運転支援用のAI開発に取り組む同社だったが、思わぬ苦労が待ち受ける。

モノづくりスタートアップ開発物語(2):

モノづくり施設「DMM.make AKIBA」を活用したモノづくりスタートアップの開発秘話をお送りする本連載。第2回はIoT尿検査デバイスを開発するBisuを紹介。マイクロ流体技術が尿検査分野にイノベーションを起こすと確信して開発を進めた同社だが、思わぬ障害に直面する。

モノづくりスタートアップ開発物語(1):

モノづくり施設「DMM.make AKIBA」を活用したモノづくりスタートアップの開発秘話をお送りする本連載。第1回はQRコードによるドローン飛行技術を開発するSpiralを紹介。

デジファブ技術をどう生かす?

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(11):

3Dプリンタや3Dスキャナー、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第11回は、3D CADで設計した3Dデータと現物の3Dスキャンデータを基に“形状比較”を行う「検査」について取り上げ、その重要性とアプローチ、検査ソフトウェアの選定基準などを解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(10):

3Dプリンタや3Dスキャナー、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第10回は、3Dスキャン後に必要となる基本的なデータ処理作業について詳しく解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(9):

3Dプリンタや3Dスキャナー、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第9回は、その特徴や方式の違いなどに触れながら、3Dスキャナーの選定基準について詳しく解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(8):

3Dプリンタや3Dスキャナー、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第8回は、設計力/現場力の向上や設計者の働き方改革の実現に向けた“3Dスキャナー活用”について詳しく解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(7):

3Dプリンタや3Dスキャナ、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第7回は、造形終了後の“後処理”にフォーカスし、その手順について詳しく解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(6):

3Dプリンタや3Dスキャナ、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第6回は、3Dプリンタを実際に動かす前に必要な“セッティング(段取り)”について詳しく解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(5):

3Dプリンタや3Dスキャナ、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第5回は、3Dプリンタによる造形を制御するソフトウェア「スライサー」の一般的な設定項目について詳しく解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(4):

3Dプリンタや3Dスキャナ、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第4回は、3Dプリンタを活用する上で欠かせない「3Dデータ」に着目し、3Dデータ作成の注意点や知っておきたい基礎知識について解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(3):

3Dプリンタや3Dスキャナ、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第3回は、3Dプリンタの特長や造形方式による違いなどに触れつつ、導入時に検討すべき「3Dプリンタの選定基準」について解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(2):

3Dプリンタや3Dスキャナ、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第2回は、設計者の「働き方改革」の視点を交えながら、設計業務における3Dプリンタ活用の在り方について解説する。

デジファブ技術を設計業務でどう生かす?(1):

3Dプリンタや3Dスキャナ、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。デジファブ技術を活用した新たなモノづくりの視点や働き方、業務改革のヒントを製造業の設計現場視点で考察していく。

DXのカギを握る3D設計

製造業DX推進のカギを握る3D設計(10):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。最終回となる第10回は「3Dデジタルツイン」をいかに完成させ、それをDXに生かしていくかを紹介する。

製造業DX推進のカギを握る3D設計(9):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。第9回は宇宙開発の過程で生まれた「V字モデル」による開発手法を土台に、3Dで進めるDX手法について考える。

製造業DX推進のカギを握る3D設計(8):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。第8回は“現地現物のデジタル化”という観点で、DXをどのように進めていくべきかを考察する。

製造業DX推進のカギを握る3D設計(7):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。第7回は、製造業のデジタル化の遅れにもつながっている“現地現物”をいかに3Dデジタルツイン化し、設計以降の業務に生かしていくかを紹介する。

製造業DX推進のカギを握る3D設計(6):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。第6回は「ダイナミック・ケイパビリティ」を実現する3つのステップに着目し、3Dで製造業DXを実現するための道筋を示す。

製造業DX推進のカギを握る3D設計(5):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。第5回は製造業の新しい働き方を実現する有効な手段であり、それを支える「3Dデジタルツイン」について再考する。

製造業DX推進のカギを握る3D設計(4):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。第4回は一段高い視点から、製造、サービス、営業に至るまでの「3Dデジタルツイン」の活用によるDXの実現について解説する。

製造業DX推進のカギを握る3D設計(3):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。第3回は「デジタル擦り合わせ」について深掘りし、その効果や活用イメージを詳しく見ていこう。

製造業DX推進のカギを握る3D設計(2):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。第2回は「日本の製造業の強みを生かしたDX」について、ドイツとの対比を交えながら解説する。

製造業DX推進のカギを握る3D設計(1):

日本の製造業が不確実性の高まる時代を生き抜いていくためには、ITを活用した企業の大変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」への取り組みが不可欠だ。本連載では「製造業DX推進のカギを握る3D設計」をテーマに、製造業が進むべき道を提示する。第1回は、製造業の「ダイナミック・ケイパビリティ」という観点から「3Dデジタルツイン」の重要性について述べる。

中小企業白書を読み解く

2020年版中小企業白書を読み解く(3):

中小企業の現状を示す「2020年版中小企業白書」において中小製造業も含めた中小企業にとっての「付加価値」の創出の重要性や具体的な取り組みについて3回に分けて考察する本連載だが、最終回となる今回は企業が生み出す「付加価値」の最大化について、付加価値の「創出」と「獲得」の両面から具体的に見ていきたい。

2020年版中小企業白書を読み解く(2):

中小企業の現状を示す「2020年版中小企業白書」において中小製造業も含めた中小企業にとっての「付加価値」の創出の重要性や具体的な取り組みについて3回に分けて考察する本連載。第2回は中小企業の労働生産性や新陳代謝、中小企業の多様性について紹介する。

2020年版中小企業白書を読み解く(1):

中小企業の現状を示す「2020年版中小企業白書」だが、本連載ではこの中小企業白書を基に、中小製造業も含めた中小企業にとっての「付加価値」の創出の重要性や具体的な取り組みについて3回に分けて考察する。第1回は中小企業の現状や、新型コロナウイルス感染症が中小企業にもたらした影響について確認する。

2019年版中小企業白書を読み解く(4):

中小企業の現状を示す「2019年版中小企業白書」が公開された。本連載では、中小製造業に求められる労働生産性向上をテーマとし、中小製造業の人手不足や世代交代などの現状、デジタル化やグローバル化などの外的状況などを踏まえて、4回に分けて紹介している。第4回は、中小企業における世代交代の実態を主に「次世代の経営者」の状況を中心にお伝えする。

2019年版中小企業白書を読み解く(3):

中小企業の現状を示す「2019年版中小企業白書」が公開された。本連載では、中小製造業に求められる労働生産性向上をテーマとし、中小製造業の人手不足や世代交代などの現状、デジタル化やグローバル化などの外的状況などを踏まえて、4回に分けて紹介している。第3回は、中小企業における世代交代の実態について紹介する。

2019年版中小企業白書を読み解く(2):

中小企業の現状を示す「2019年版中小企業白書」が公開された。本連載では、中小製造業に求められる労働生産性向上をテーマとし、中小製造業の人手不足や世代交代などの現状、デジタル化やグローバル化などの外的状況などを踏まえて、同白書の内容を4回に分けて紹介する。第2回は、「デジタル化」と「グローバル化」を切り口とし、中小製造業の自己変革の必要性について取り上げる。

2019年版中小企業白書を読み解く(1):

中小企業の現状を示す「2019年版中小企業白書」が公開された。本連載では、中小製造業に求められる労働生産性向上をテーマとし、中小製造業の人手不足や世代交代などの現状、デジタル化やグローバル化などの外的状況などを踏まえて、同白書の内容を4回に分けて紹介する。第1回は、中小企業の人手不足の現状を明らかにするとともに、人手不足の状況下での雇用の在り方について解説する。

2018年版中小企業白書を読み解く(3):

中小企業の現状を示す「2018年版中小企業白書」が公開された。本連載では「中小製造業の生産性革命は、深刻化する人手不足の突破口になり得るか」をテーマとし、中小製造業の労働生産性向上に向けた取り組みを3回に分けて紹介する。第2回ではITによる労働生産性向上策を取り上げたが、第3回ではそれ以外のさまざまな取り組みについて紹介する。

2018年版中小企業白書を読み解く(2):

中小企業の現状を示す「2018年版中小企業白書」が公開された。本連載では「中小製造業の生産性革命は、深刻化する人手不足の突破口になり得るか」をテーマとし、中小製造業の労働生産性向上に向けた取り組みを3回に分けて紹介する。第2回は中小製造業におけるIT利活用による労働生産性の向上について取り上げる。

2018年版中小企業白書を読み解く(1):

中小企業の現状を示す「2018年版中小企業白書」が公開された。本連載では「中小製造業の生産性革命は、深刻化する人手不足の突破口になり得るか」をテーマとし、中小製造業の労働生産性向上に向けた取り組みを3回に分けて紹介する。第1回は現在の状況と業務プロセス改善への取り組みについて解説する。

アイデアを「製品化」する方法、ズバリ教えます!

アイデアを「製品化」する方法、ズバリ教えます!(6):

自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する連載。第6回のテーマは量産試作における「組み立て」と「検証」だ。それぞれで確認すべき事項と注意点について、筆者の経験を交えながら説明する。

アイデアを「製品化」する方法、ズバリ教えます!(5):

自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する。第5回のテーマは「部品の製作」だ。手作り試作部品と量産部品の違い、それらを製作する部品メーカーの違いについて解説する。

アイデアを「製品化」する方法、ズバリ教えます!(4):

自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する。第4回のテーマは、「設計」プロセスで設計者がすべきこと、そして重要な「設計審査」との向き合い方について詳しく解説する。

アイデアを「製品化」する方法、ズバリ教えます!(3):

自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する。第3回のテーマは、製品化に欠かせない「企画と設計構想」だ。これらの取り組みにおける重要な視点、アプローチについて詳しく解説する。

アイデアを「製品化」する方法、ズバリ教えます!(2):

自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する。第2回のテーマは「製品化の日程」だ。製品化までの日程は、多くの関係者と調整し、展示会や法規制認証申請などの予定も考慮しながら慎重に検討しなければならない。日程検討の基本的なポイントについて詳しく見ていこう。

アイデアを「製品化」する方法、ズバリ教えます!(1):

自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する。第1回のテーマは「製品化に必要な知識とスキル」だ。まずは筆者が直面した2つのエピソードを紹介しよう。