ソニー「aibo」復活の意義を考察する:ロボット開発、その深層(1/4 ページ)

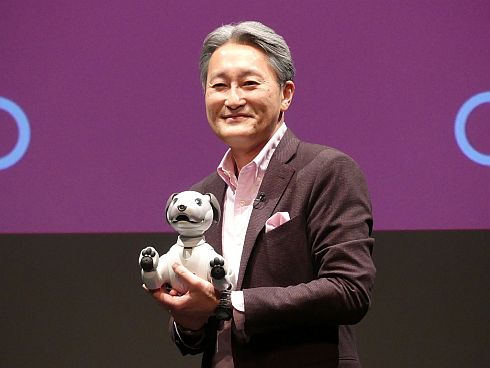

新型の家庭向けロボット「aibo」を発表したソニー。同社社長兼CEOの平井一夫氏は「ユーザーに感動をもたらし、人々の好奇心を刺激する会社で有り続けることが、ソニーのミッションであり、ソニーの存在意義だ」と高らかに宣言したが、筆者の大塚実氏はやや複雑な思いでこの発表会を見ていた。

ソニーは2017年11月1日、新型の家庭向けロボット「aibo」(ERS-1000)を発表。同社社長兼CEOの平井一夫氏が「ユーザーに感動をもたらし、人々の好奇心を刺激する会社で有り続けることが、ソニーのミッションであり、ソニーの存在意義だ」と高らかに宣言したが、筆者はやや複雑な思いでこの発表会を見ていた。

それはなぜか。率直に言って、驚きがまるで無かったからだ。確かにERS-1000の完成度は高く、商品として見れば素晴らしいと思う。しかし、機能としてはほぼ予想された通りで、1999年に先代の「AIBO」を発売したときほどのインパクトは無い。ソニーにとって、aiboの復活はどんな意義があるのか。本稿ではそのあたりについて考えてみたい。

先代からどう変わったのか

ソニーは、初代AIBOとなる「ERS-110」を1999年に発表。2006年にロボット事業から撤退するまで、さまざまな新型AIBOを投入し続け、累計で約15万台を販売したという。ソニーほどのメーカーからすれば、それほど大きな販売台数だったとはいえないものの、愛好者も多く、サポートが打ち切られたときにはちょっとした社会問題にもなった。

今でこそ多くのロボットが家庭向けに販売されているが、当時はまだ20世紀末。家庭向けロボットという市場そのものがなく、AIBOの発売はある意味、社会実験のようなものだったかもしれない。ユーザーの反応なども含め、そこで得られた知見は、現在の家庭向けロボットの参考にもなっている。

今回発表されたaiboは、それ以来、12年ぶりに発売される新型機となる。読み方は同じ“アイボ”だが、先代が大文字のAIBOであったのに対し、新型はaiboと小文字で表記。また型番も4桁に増えており、「単なる後継機ではない」ことを窺わせる。

新型aiboは、先代AIBOに比べ、さまざまな点で進化している。

まずはメカトロニクス。先代AIBOの自由度は20軸だったが、aiboは22軸に強化。腰を振るような動きや、首をかしげる動きが可能になっており、表現力が増した。これを実現するために、超小型のアクチュエーターを新開発したという。

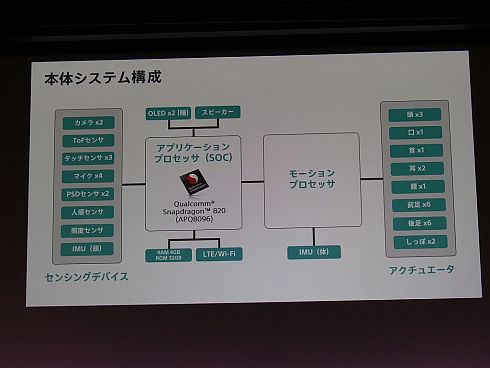

CPUは、スマートフォンでも採用されているクアルコム製の4コアSoC「Snapdragon 820」を搭載。これで各種センサーや通信機能(LTE、Wi-Fi)を制御する。またこれとは別に、アクチュエーターを制御するためのモーションプロセッサも搭載している。

ボディーの各所には、2つのカメラを含む、多数のセンサーを内蔵する。鼻先のカメラでは、前方の画像認識を行う。人間の顔や物体を認識することが可能で、オーナーを識別することもできる。もう1つのカメラはSLAM(Simultaneous Localization and Mapping:自己位置推定と環境地図の同時作成)用で、背中に搭載。部屋のマッピングを行い、行動範囲を広げていくことができる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ロボットの記事ランキング

- 人の優しさ引き出す“弱いロボット”、パナソニックが一般販売開始へ

- パナソニック初のコミュニケーションロボットは弱い!? クラファン目標は即日達成

- 優しくハグする力持ちのクマ型ロボット

- ミクシィのコミュニケーションロボットは独自AIで“雑談”に付き合ってくれる

- きゅんくんも参加、ロボットスタートがラボ開設

- Pepperを動かす「アプリ」を作ろう〜まずはSDKの基本的な使い方を習得する

- ドローンが300℃の火の中を飛ぶ、チタンとマグネシウム、ジルコニア塗装で

- 自動充電機能追加で稼働性能向上、ヒト型サービスロボ「EMIEW4」日立が発売

- 昇降式足場とウインチを組み合わせ、壁面を自在に動く作業ロボットを開発

- AWS RoboMakerでロボットの機械学習トレーニングをしてみよう

コーナーリンク