最適化で力を発揮する「OR」ことオペレーションズリサーチへの理解を深めよう:イノベーションのレシピ(1/3 ページ)

グリッドが社会インフラ分野におけるOR(オペレーションズリサーチ)の実装と普及をテーマとしたセミナーを開催。米国の先進事例や国内プロジェクトにおけるOR利活用の成果、ORが果たし得る役割、ORの社会実装を阻む要因などについて紹介した。

グリッドは2025年6月2日、社会インフラ分野におけるオペレーションズリサーチ(以下、OR)の実装と普及をテーマとしたセミナーを開催した。同セミナーでは、日本OR学会 会長の山上伸氏と前会長の田口東氏、そしてグリッドCTOの梅田龍介氏が登壇し、米国の先進事例や国内プロジェクトにおけるOR利活用の成果を紹介するとともに、属人化、技術継承、人材不足といった課題に対して、ORが果たし得る役割や社会実装を阻む要因などが多角的に語られた。

実は既に社会へ浸透しているOR手法、戦前の総力戦研究所でも

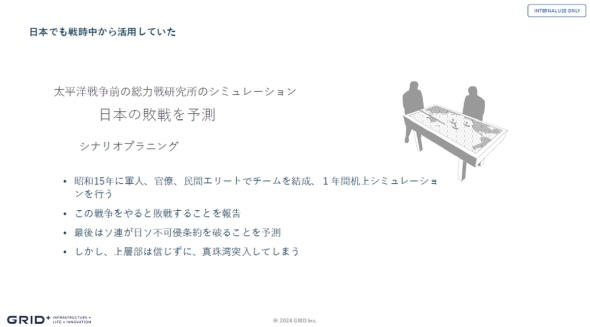

山上氏は、ORの本質について数学を用いた意思決定の支援とした上で、その社会的意義を歴史と実例を交えて説明した。その冒頭で取り上げたのが、太平洋戦争開戦前の日本で行われた「総力戦研究所」による対米戦のシミュレーション研究だ。

この研究所は1940年(昭和15年)、軍/官/民から選抜された30人余りの行政府幹部候補が参加し、もし日本が米国と開戦すればどうなるかを机上演習した組織だ。その結論は「緒戦で勝利を収めても、2年以内に国力差で劣る日本は不利となり、最終的に敗戦に至る」というものだった(これを基に後年出版されたノンフィクションが「昭和16年夏の敗戦」だ)。しかし、当時の近衛文麿内閣はこの予測を「机上の空論」と退けて開戦に踏み切ったという。

一方、現代におけるOR活用の好例として取り上げたのが、米国女子自転車チームによる「チームパシュート競技」におけるパリオリンピックでの金メダル獲得だ。この競技は4人の選手が250mのバンクを16周(計4km)走り、3番目にゴールした選手のタイムがチーム成績となる。先頭走者は空気抵抗を大きく受けるため、どのタイミングで交代するか、どの順番で走るかが勝敗を左右する。

米国自転車連盟は、ORの数理モデルとシミュレーションを用いて、選手の持久力や回復力、各周回でのラップタイムなどのデータを基に最適な走行順と交代タイミングを導き出した。その結果、2024年パリオリンピックで同チームは史上初の金メダルを獲得した。

セミナーでは、米国の宅配大手UPSによる配送最適化プロジェクトも紹介された。UPSは5万5000台の配送車を保有し、1日当たり1600万個の荷物を扱う。そこで、OR手法を用いて最短経路の見直しと積載効率の最適化を実施した。その結果、1年間で約8500万マイル(約1億3770万km)の走行距離を削減し、25億米ドルのコスト削減を達成したという。

重要基幹インフラで動き出すグリッドのOR

梅田氏は、グリッドが取り組むプロジェクトから、電力、物流、都市交通の3分野における具体的な導入事例を紹介した。

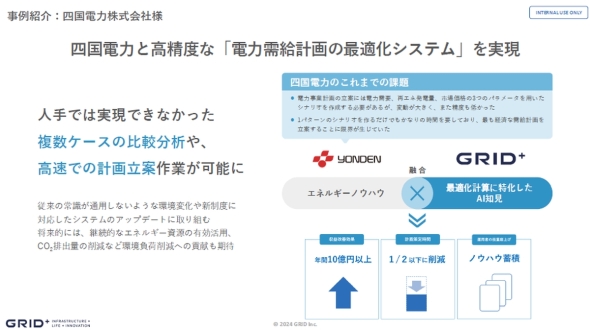

電力分野の事例として挙げたのは、四国電力と共同で開発した「電力需給計画の最適化システム」だ。電力会社は日々30分単位で発電計画を立案しなければならないが、その選択肢は極めて多岐にわたる。火力、水力、太陽光、揚水発電といった多様な発電所を保有し、それぞれの発電コストや供給能力、環境負荷などが異なる。さらに、発電した電力は自社の需要者に供給するだけでなく、電力市場で売買することも可能なので、外部の需給状況を踏まえた経済的判断も求められる。

従来、こうした計画は熟練の担当者が属人的なノウハウを基に組んでいたが、グリッドはORと数理最適化の技術を活用し、複数のシナリオを同時に評価できるモデルを構築。短時間で最適な発電売買戦略を導き出せるシステムとして実装した。その結果、従来の運用に比べて年間10億円を超える利益向上を実現した他、計画作成にかかる作業時間もおおむね半減できたという。

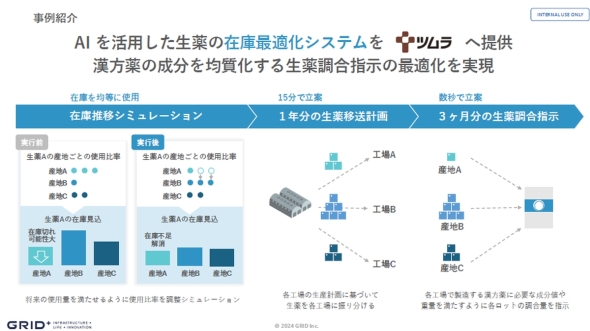

製薬企業であるツムラとのプロジェクトでは、葛根湯をはじめとする伝統的漢方薬の製造における“原材料の配合最適化”を目指した。漢方薬は、複数の生薬を決まった比率で配合するが、同じ名称の生薬でも産地や収穫時期、保管環境によって成分にばらつきがある。品質を一定に保ちつつ、コストを最適化するためには、成分の違いを前提に複数原料をどう混ぜ合わせるかの判断が必要となる。

この問題に対し、グリッドは各ロットの成分分析データを基に、品質基準を満たす組み合わせを網羅的に評価し、コストとのバランスが最良となる配合パターンを導出する数理モデルを開発した。これにより製造現場では、品質を保ちつつ調達と在庫のコストを抑える配合計画が立案可能となった。さらに、生薬の仕入れから生産、出荷に至る物流面も含めて最適化する全体モデルへの展開も進めているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク