薬剤耐性B型肝炎にも作用する治療薬の開発へ、エイズウイルスが貢献:医療技術ニュース

産業技術総合研究所は、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)を用いて、現在B型肝炎治療に広く用いられている核酸アナログ製剤「エンテカビル」が作用する仕組みと、薬剤耐性が生じる仕組みを明らかにした。

産業技術総合研究所は2018年1月26日、ヒト免疫不全ウイルス(HIV、もしくはエイズウイルス)を用いて、現在B型肝炎治療に広く用いられている核酸アナログ製剤「エンテカビル」が作用する仕組みと、薬剤耐性が生じる仕組みを明らかにしたと発表した。この成果は、同研究所生物プロセス研究部門 主任研究員の安武義晃氏らと、国立国際医療研究センターとの共同研究によるものだ。

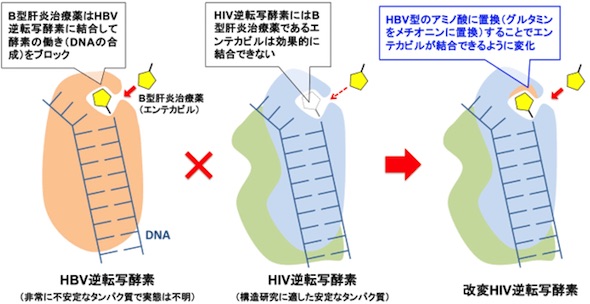

現在、B型肝炎治療薬としてエンテカビルなどの核酸アナログ製剤が広く用いられている。これらはB型肝炎ウイルス(HBV)の逆転写酵素に結合し、HBVの働きをブロックして増殖を抑える。しかし近年、薬剤に耐性を持つHBVが報告されており、それに有効な新しいB型肝炎治療薬や、薬剤耐性を獲得させない治療薬の開発が求められている。

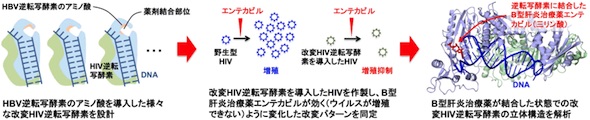

それらを開発するためには、薬剤が結合した状態の逆転写酵素の立体構造情報が必要だ。しかし、HBV逆転写酵素は非常に不安定なタンパク質で、その構造研究は進んでいなかった。一方、HIVの逆転写酵素は比較的安定しており、核酸アナログが結合した状態の立体構造解析も進められている。全体構造は全く異なると予想されるが、核酸アナログが結合する活性部位では両者に共通したアミノ酸が見つかっていることから、活性部位の局所構造はある程度似ていると考えられる。

そこで今回、HIV逆転写酵素の活性部位を構成するアミノ酸のうち、HBV逆転写酵素のアミノ酸とは異なる箇所を選定し、それらをHBV逆転写酵素と同じアミノ酸で置換して、HBV逆転写酵素の性質を持つHIV逆転写酵素を作製した。HIV逆転写酵素の活性部位にあるグルタミンをメチオニンに置換することで、HIVはエンテカビルに対し高い薬剤感受性を示すようになった。

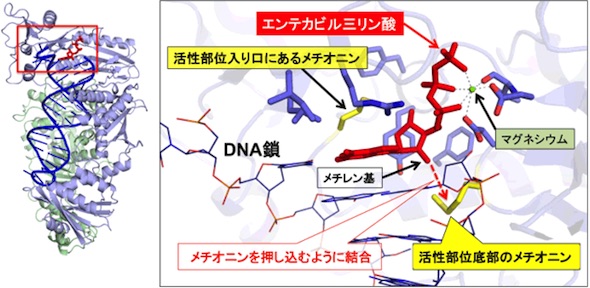

次に、この改変HIV逆転写酵素を結晶化させ、その活性部位にエンテカビルを結合させた状態の立体構造と、DNAの材料であるデオキシグアノシンを結合させた状態の立体構造を解析した。エンテカビルは、環の外側に疎水性のメチレン基が突き出しているが、それ以外はデオキシグアノシンと同じ構造だ。

両者を詳細に比較した結果、エンテカビルが逆転写酵素に結合する仕組みと、薬剤耐性が生まれる仕組みが明らかになった。後者については、これまで、HBV逆転写酵素の活性部位底部のメチオニンがバリンやイソロイシンに変化すると、エンテカビル耐性になることが分かっていた。

今回の研究で、このメチオニンとエンテカビルのメチレン基との疎水相互作用が、エンテカビルが活性部位で維持されるために重要であることが分かった。メチオニンよりも小さなバリンやイソロイシンでは、メチレン基との距離があいて接触できず相互作用が失われる。その結果、エンテカビルが活性部位に安定して結合できなくなると考えられる。

この立体構造情報を用いることで、逆転写酵素の活性部位により適合する核酸アナログ構造を検討できるようになる。今後、HBVやエンテカビル耐性HBVに対する新しい治療薬の開発が期待される。

左:改変HIV逆転写酵素全体の構造。赤枠はエンテカビルの結合位置。右:エンテカビルが結合した活性部位の詳細な構造。活性部位でエンテカビルと相互作用する逆転写酵素のメチオニン、マグネシウムイオン、DNA鎖を明示した。 出典:産業技術総合研究所

左:改変HIV逆転写酵素全体の構造。赤枠はエンテカビルの結合位置。右:エンテカビルが結合した活性部位の詳細な構造。活性部位でエンテカビルと相互作用する逆転写酵素のメチオニン、マグネシウムイオン、DNA鎖を明示した。 出典:産業技術総合研究所関連記事

C型肝炎治療薬の効果的な組み合わせを定める手法を開発

C型肝炎治療薬の効果的な組み合わせを定める手法を開発

九州大学は、C型肝炎治療薬の効果的な組み合わせを定める方法の開発に成功した。応用数学と実験ウイルス学の融合研究によって、薬剤組み合わせの薬効を定量的に評価できるようになった。 肝臓がんを抑制する新規化合物を同定

肝臓がんを抑制する新規化合物を同定

新潟大学は、肝細胞がんが増殖する仕組みを解明し、その仕組みを打ち消す新規化合物により、肝細胞がんの悪性化を抑制することに成功したと発表した。また、それが既存の抗がん剤の効果を高めることも分かった。 脂肪肝の発症メカニズムを解明

脂肪肝の発症メカニズムを解明

大阪大学は、肝臓でタンパク質Rubiconの発現が上昇し、オートファジー(細胞内の分解機構)を抑制することが、脂肪肝の原因であることを明らかにした。 マイタケ由来タンパク質がインフルエンザウイルスの増殖を抑制

マイタケ由来タンパク質がインフルエンザウイルスの増殖を抑制

理化学研究所は、食用キノコのマイタケから、脂質ラフトと呼ばれる動物細胞膜上の脂質構造に結合するタンパク質を発見。その存在下ではインフルエンザウイルスの増殖が抑えられることを明らかにした。 ステロイドホルモンが免疫力を高めるメカニズム、昼と夜で反応に違い

ステロイドホルモンが免疫力を高めるメカニズム、昼と夜で反応に違い

京都大学は、ステロイドホルモンの1つであるグルココルチコイドが免疫力を高めるメカニズムを明らかにした。不規則な生活によるグルココルチコイドの分泌の乱れが、免疫力を低下させる可能性を示唆するものだ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク

改変HIV逆転写酵素設計の概要 出典:産業技術総合研究所

改変HIV逆転写酵素設計の概要 出典:産業技術総合研究所