肝臓がんを抑制する新規化合物を同定:医療技術ニュース

新潟大学は、肝細胞がんが増殖する仕組みを解明し、その仕組みを打ち消す新規化合物により、肝細胞がんの悪性化を抑制することに成功したと発表した。また、それが既存の抗がん剤の効果を高めることも分かった。

新潟大学は2016年6月28日、肝細胞がんが増殖する仕組みを解明し、その仕組みを打ち消す新規化合物により、肝細胞がんの悪性化を抑制することに成功したと発表した。同大学大学院医歯学総合研究科の小松雅明教授らと、東京大学創薬機構の岡部隆義教授、慶應義塾大学先端生命科学研究所の曽我朋義教授らの共同研究によるもので、成果は同月27日に、英科学誌「Nature Communications」に掲載された。

肝細胞がんは肝臓組織から発生する日本人のがん死因3位の悪性腫瘍だ。肝細胞がんは症状が乏しいため、発見された時には進行しているケースが多い。再発率も高く、現在でも十分な治療は難しいとされている。また、肝細胞がん患者のがん細胞において、マロリー小体と呼ばれる構造体が大量に存在することが知られているが、その機能は不明だった。

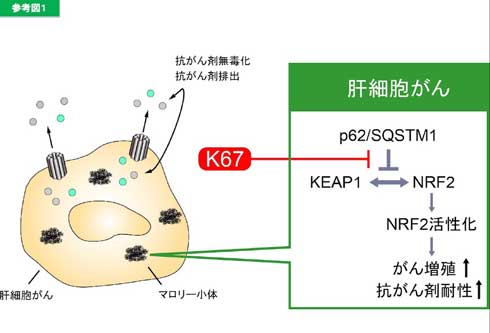

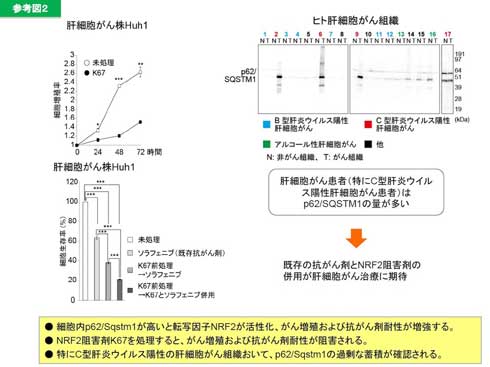

今回、小松教授らは、マロリー小体の主成分であるp62/SQSTM1タンパク質が、転写因子NRF2を分解へと導くKEAP1と結合し、恒常的にNRF2を活性化する仕組みがあることを見いだした。さらに、このNRF2の活性化が、肝細胞がんの増殖や抗がん剤耐性を引き起こすことが分かった。

次に、東京大学創薬機構との共同研究により、p62/SQSTM1によるNRF2の活性化を防ぐ新規化合物K67を同定した。K67は、肝細胞がん細胞の増殖を抑制するとともに、既存の抗がん剤の効果を高めることも確認された。

以上のことから、p62/SQSTM1あるいはNRF2を標的にした薬剤は、肝細胞がん治療薬として期待できるとしている。現在、臨床応用を目指し、K67の薬効を高めるK67誘導体の開発、NRF2自体を標的にした薬剤開発を進めているという。

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

- 浴室ぬめりや生乾き臭を1時間で撃退、負イオンがオゾンの酸化作用に作用

- 連邦政府封鎖明けからAI駆動型デジタルヘルス活用が急加速する米国の医療DX

- ゼブラフィッシュ胚でノロウイルスの人工合成に成功

関連記事

がんや認知症を健診で簡単に発見、産官学共同で次世代診断システム開発へ

がんや認知症を健診で簡単に発見、産官学共同で次世代診断システム開発へ

新エネルギー・産業総合開発機構(NEDO)は、国立がん研究センター(以下、NCC)や東レなどが、健康診断などで簡単にがんや認知症を検査できる診断システムの開発プロジェクトを発表した。「マイクロRNA」と呼ばれるバイオマーカーを使って、1度の採血で13種類のがんを診断できるシステムの実用化を目指す。 創薬支援分野参入に向け、iPS細胞開発・製造の米企業を買収

創薬支援分野参入に向け、iPS細胞開発・製造の米企業を買収

富士フイルムホールディングスは、iPS細胞の開発・製造のリーディングカンパニーである米Cellular Dynamics Internationalを買収すると発表した。今回の買収により、iPS細胞を使った創薬支援分野に本格的に参入する。 日立と北大が共同開発の陽子線治療システム、医療機器の製造販売承認を取得

日立と北大が共同開発の陽子線治療システム、医療機器の製造販売承認を取得

北大の動体追跡照射技術と日立のスポットスキャニング照射技術を組み合わせることで、呼吸などで位置が変動する腫瘍でも、高精度な陽子線の照射が可能だ。 摘出臓器の長期保存・機能蘇生に関する共同研究を開始

摘出臓器の長期保存・機能蘇生に関する共同研究を開始

SCREENホールディングスは、理化学研究所とオーガンテクノロジーズと、移植治療を目的とした臓器の長期保存および機能蘇生を可能にする、次世代臓器灌流培養システムの装置化に関する共同研究を開始した。 自動フュージョン機能を搭載した新型超音波診断装置

自動フュージョン機能を搭載した新型超音波診断装置

フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、新型の超音波診断装置「EPIQ Evolution 1.0」を発売した。3次元ボリュームデータを用いて自動フュージョンをする方法を採用し、超音波画像と他モダリティ画像とのフュージョンが簡単かつ高精度にできる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク