光学的血流計測を用いて出血性ショックの微小循環不全を可視化する技術を実証:医療技術ニュース

明治大学は、出血性ショックの犬モデルを用いて、拡散相関分光法による微小循環不全のモニタリング技術を実証した。微小循環不全を早期検出することで、救命率の向上が期待される。

明治大学は2025年6月3日、出血性ショックの犬モデルを用いて、拡散相関分光法(Diffuse Correlation Spectroscopy:DCS)による微小循環不全のモニタリング技術を実証したと発表した。微小循環不全を早期検出することで、救命率の向上が期待される。国立循環器研究センターとの共同研究による成果だ。

さまざまな理由で臓器に十分な血液が届かなくなるショックは、命に関わる危険な状態だ。ショック状態では、心臓に近い太い血管の血圧などが正常なようでも、早い段階で酸素や栄養を細胞に届ける微小循環の働きが悪くなっている。

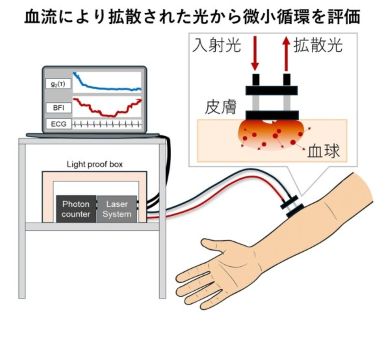

今回の研究では、ショック患者をリアルタイムかつ非侵襲的にモニタリングするため、犬モデルを用いて出血性ショックを誘導し、皮膚や筋肉の深部血流をDCSで測定した。DCSは近赤外光の散乱を利用して体内の微小な血流速度を測定する技術で、皮膚表面から深部組織内の微小血管内血流速度を血流指標(BFI)として測定し、従来の臨床指標と比較検証した。

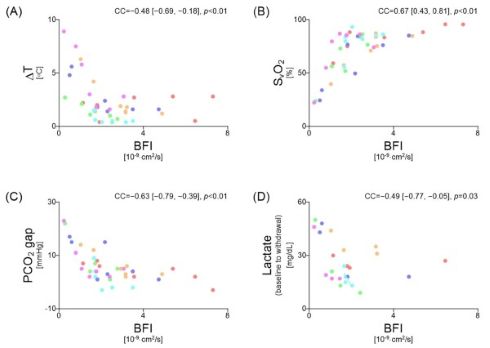

その結果、BFIは出血量の増加とともに顕著に減少し、輸血によって回復することが分かった。従来の臨床指標である乳酸値や皮膚温と中心温の較差(ΔT)、混合静脈酸素飽和度(SvO2)、中心静脈−動脈二酸化炭素差(PCO2)ギャップとは、有意な相関を示した。

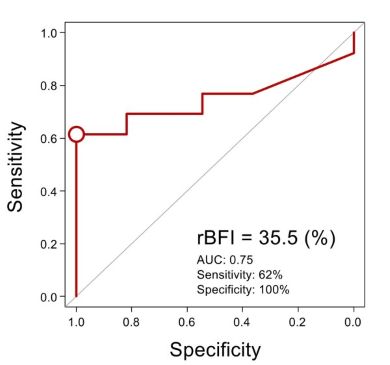

また、基準値に対する相対値(rBFI)35.5%未満が、乳酸上昇を100%という高い特異度で予測できることも示された。

これらの成果により、微小循環不全をリアルタイムで可視化する技術の開発が期待される。今後、ヒト臨床での実用化に加え、近赤外分光法(NIRS)などとの統合的活用により、集中治療現場への導入を進めたい考えだ。

関連記事

薬剤を2000倍に濃縮して内包できる無機ナノ粒子カプセル作製法を確立

薬剤を2000倍に濃縮して内包できる無機ナノ粒子カプセル作製法を確立

北海道大学らは、無機ナノ粒子を構成要素としたナノサイズの中空カプセル構造体作製技術を開発した。薬剤を2000倍以上に濃縮して効率的に内包できるため、次世代の薬物送達キャリアとして期待される。 血液から直接神経細胞を生み出す技術を開発

血液から直接神経細胞を生み出す技術を開発

慶應義塾大学と藤田医科大学は、末梢血細胞からiPS細胞への初期化を介さずに神経細胞を産生する技術を開発した。誘導前の細胞が保有していた情報の一部を受け継ぐ神経細胞が、遺伝子導入から約20日で産生する。 再起動したトランプ政権の公的医療保険改革とデジタルヘルス

再起動したトランプ政権の公的医療保険改革とデジタルヘルス

本連載第111回で取り上げたように、米国の臨床現場における医療データ流通やAI利用を支えてきたデジタルヘルスは、第2次トランプ政権における公的医療保険改革ツールとして再起動した。 協業契約に基づき、産婦人科向け超音波診断装置の新製品を発売

協業契約に基づき、産婦人科向け超音波診断装置の新製品を発売

キヤノンメディカルシステムズとコニカミノルタは、両社の販売基本協業契約において取り扱う新製品として、女性診療に特化した超音波診断装置「Aplio beyond/Women's Healthモデル」を発売した。 焦点深度を拡張した白内障治療向け非回折多焦点眼内レンズを発売

焦点深度を拡張した白内障治療向け非回折多焦点眼内レンズを発売

Johnson&Johnsonは、遠方から近方距離まで焦点深度を拡張した、非回折焦点深度拡張型眼内レンズ「テクニス ピュアシー」を国内で発売する。白内障手術用多焦点眼内レンズの新しい選択肢の1つとなる。 患者の投稿画像からアトピー性皮膚炎の重症度を解析するAIモデル

患者の投稿画像からアトピー性皮膚炎の重症度を解析するAIモデル

慶應義塾大学と帝京大学は、アトピー性皮膚炎患者向け投稿アプリを用いて、患者自身が撮影した皮疹画像から重症度をAIが自動で解析、評価するAIモデルを開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク

実験の全体像 出所:明治大学

実験の全体像 出所:明治大学 BFIと臨床で用いられている複数の微小循環指標との相関関係 出所:明治大学

BFIと臨床で用いられている複数の微小循環指標との相関関係 出所:明治大学 rBFI 35.5%が高い特異度で有意な乳酸値の上昇を予測 出所:明治大学

rBFI 35.5%が高い特異度で有意な乳酸値の上昇を予測 出所:明治大学