ヘルスケア向けウェアラブル機器、“価値の創造”はまだこれから:製品は百花繚乱でも(2/2 ページ)

ターゲットを絞る

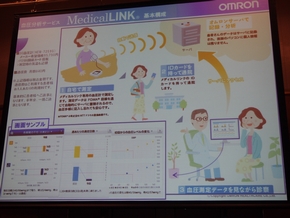

パーソナルヘルスケア向けのサービスでは、“誰の何のための測定か”によって、求められる内容も技術も変わってくる。ビジネス化するには、ターゲットをしっかりと絞ることが1つの方法だ。例えば、オムロン ヘルスケアは生活習慣病の経過観察あるいは予防に焦点を当てて、ネットワークを利用した健康管理サービス「Wellness Link(ウェルネスリンク)」を展開している。2010年11月に開始したサービスで、血圧計や体組成計、歩数計、睡眠計などのデータをネットワーク上で管理できるものである。ウェルネスリンクに対応した機器を使えば、データ送信も簡単に行える。

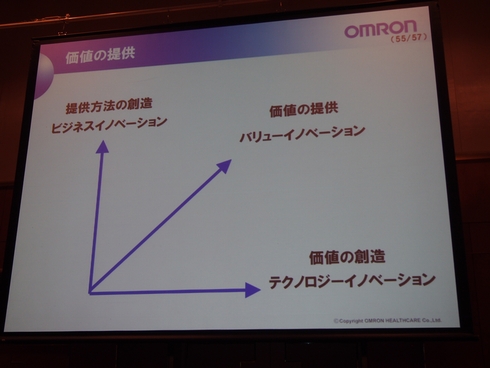

価値の提供=技術革新×ビジネスモデルの確立

志賀氏は、「技術の革新とビジネスモデルの確立を掛け合わせなければ、価値の創造にはつながらない」と述べる。機器メーカーは、小型化や低消費電力化といった技術を駆使してウェアラブル機器を開発している。診断や治療に利用できそうな、ヘルスケアよりも医療用途に近いウェアラブル機器も開発が進んでいて、実用化の一歩手前まできている技術もある(参考:「開発進む医療用ウェアラブル機器、FDAの承認も」)。技術革新は進んでいるが、現状はそれを使ったサービスが伸びていない。志賀氏は、「よかれと思ってさまざまな技術を開発するのではなく、最も重要な“何を測るのか”を念頭に置き、ビジネスモデルの確立にも努めなければいけない」と述べている。

ウェアラブル機器は淘汰(とうた)されていく?

ヘルスケア向けのウェアラブル機器は、さまざまな製品が投入されている。玉石混交の感は否めないが、志賀氏は個人的には、「病気の診断として使うのであれば、今後は淘汰(とうた)されていく製品も出てくる」と見ている。同氏は例として、指で測る血圧計と耳で測る体温計を挙げた。「指で測るのは簡単だが、数値の信頼性の問題で“これは血圧計ではない”と医学界から否定された。耳式の体温計も欧州などでは見かけるが、日本ではあまり見かけなくなっている。体温は腋下(えきか)で計測するのがゴールドスタンダードであり、こちらも指式の血圧計同様、数値の信頼性が疑問視されている。これら2つの製品は市場から消えつつある」(志賀氏)。

開発進む医療用ウェアラブル機器、FDAの承認も

血糖値を計測したり、投薬を管理したりといった、病気の診断や治療に使用するウェアラブル機器も数年前から開発が進んでいる。

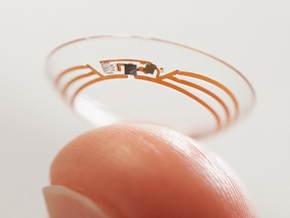

2010年には、STMicroelectronicsとスイスのSensimedが、緑内障の診断用にMEMSセンサーで眼圧を計測するコンタクトレンズを製品化すると発表した。Googleは2014年1月、涙で血糖値を計測するコンタクトレンズを開発中だと発表して話題になっている(関連記事)。

中には、FDA(米国食品医薬品局)の承認を得た技術もある。Proteus Digital Healthが開発した、投薬管理向けの“飲み込めるセンサー”だ。錠剤と一緒に飲み込むと、患者に張りつけたばんそうこうサイズの計測ユニットに、信号を送る。これによって薬を飲んだ時間や薬の種類などを記録できる仕組みだ。日本では大塚製薬が、技術を用いた医薬品の商業化に向けて独占的なライセンス権を取得すると2012年に発表している。

関連記事

開発メーカーに聞きたい、なぜ“ウェアラブル”なのか?

開発メーカーに聞きたい、なぜ“ウェアラブル”なのか?

続々と市場に投入されるウェアラブル機器。大手電機メーカーも相次いでウェアラブル製品を発表している。しかし、ウェアラブル、つまり“身に着けられる”ことが「ユーザーにとって一番の利点」だと本当に考えて製品を開発しているメーカーは、どれだけあるのだろうか。 もっと自由なウェアラブル機器設計を、TDKの超小型Bluetooth対応モジュール

もっと自由なウェアラブル機器設計を、TDKの超小型Bluetooth対応モジュール

TDKは、「MEDTEC Japan 2014」において、4.6×5.6mmと小型のBluetooth Low Energy対応通信モジュールを使ったアクセサリータイプのウェアラブル機器や、振動で脈波をモニタリングする機器などを展示した。 心拍センサーとスマホで24時間心臓を見守る、ZMPの「ハートモ」

心拍センサーとスマホで24時間心臓を見守る、ZMPの「ハートモ」

ZMPの「ハートモ」は、心拍データを解析して心拍の乱れを判断する見守りシステムだ。不調になる前にスマートフォンにメッセージを表示する。また乱れが生じた個所のデータをクラウド上に保管して、保管したデータを症状履歴の経過として提示することが可能だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- おむつかぶれや尿路感染を防ぐ、体外式カテーテルに新製品

- 3DとAIで数十万の細胞を解析する「自律型デジタル細胞診」システムを開発

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 「入れ歯」専用の次世代3Dプリンタ、2027年市場投入へ

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 対象所見を10種類に拡充した胸部単純X線画像病変検出ソフトの提供を開始

- 体温の日内制御、恒温動物と変温動物で共通の仕組みを発見

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

コーナーリンク