宇宙から燃えずに地球に帰ってこれるんです。そう、「i-Ball」ならね:日本が誇る宇宙技術の名脇役(1)(1/3 ページ)

ロケット、人工衛星、探査機などの主役の陰に隠れて、報じられることの少ない宇宙関連「技術」に注目する連載。今回は、直径40cmの“小さな宇宙船”「i-Ball」にフォーカスする!

「i-Ball」は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)3号機に搭載される新開発の“観測装置”である。このi-Ballは、小惑星探査機「はやぶさ」の帰還カプセルのように、宇宙に行って地球に戻ってくる、いわば“小さな宇宙船”だ。

本稿では、このi-Ballについて詳しく見ていくことにする。

なお、HTVは、国際宇宙ステーション(ISS)に必要な実験装置や補給物資を運ぶために日本が開発した無人輸送機である。初フライトは2009年9月11日で、3号機は2012年7月21日にH-IIBロケット3号機で打ち上げられる予定だ。HTVについて、より詳しく知りたい方は、JAXAのWebサイトなどを参照してほしい。

| カテゴリーIndex: | |

|---|---|

| ⇒ | 宇宙開発 |

ミッションの概要

地球周回軌道から地上に戻るためには、分厚い地球大気の中に突っ込んでいかなければならない。これを「再突入(リエントリ)」と言い、有人機であれば必ず再突入することになる。スペースシャトルやソユーズに乗って宇宙飛行士が帰還するシーンは非常に盛り上がる場面であり、宇宙開発における見どころの1つといえる。

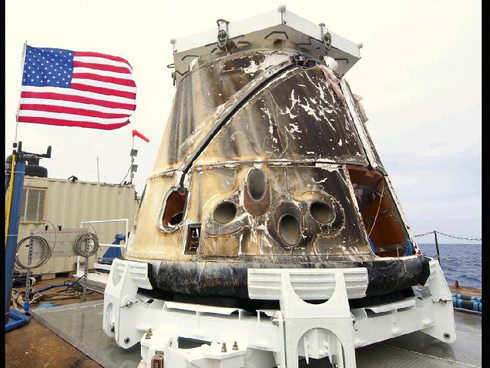

画像1 民間企業が開発した宇宙船として初めてISSにドッキングした米SpaceX社の「ドラゴン」は、2012年5月31日、地球大気圏に再突入し、太平洋上に着水した。写真の通り、高熱にさらされたカプセルは激しく変色している(※Image Courtesy of SpaceX)

画像1 民間企業が開発した宇宙船として初めてISSにドッキングした米SpaceX社の「ドラゴン」は、2012年5月31日、地球大気圏に再突入し、太平洋上に着水した。写真の通り、高熱にさらされたカプセルは激しく変色している(※Image Courtesy of SpaceX)ただし、再突入は最も緊張する瞬間でもある。再突入時、機体は「空力加熱」(注)という現象により、高熱にさらされる。そのため、有人機には耐熱対策が施されているのだが、ちょっとのミスが大事故につながりかねない。スペースシャトル・コロンビアの空中分解は、翼に開いた小さな穴が引き起こしたものだった。

i-Ballは無人機ではあるものの、この再突入に挑む装置である。i-Ballはその名前が示す通り“球形”をしており、大きさは直径40cm、重さは20kgほど。HTVの2つの貨物区画のうち、空気に満たされている与圧部に格納される。

一方、HTVは補給物資を搭載してISSに向かうが、地上への帰還能力はない。帰りはISSで出た不要品を回収・搭載し、再突入によって焼却処分される運命だ。HTV本体は、再突入時の耐熱が考えられていないため、燃え尽きてバラバラになってしまうわけだが、中にあるi-Ballは高熱に耐えられる能力を備えており、最後はパラシュートを開いて海上に着水する。

i-Ballの目的は、再突入時の各種データを取得することだ。HTVは、そのほとんどが大気中で燃え尽きるとはいえ、耐熱性の高い部品や大きな部品は燃え残り、一部が海上に落下する。安全のため、事前に落下範囲を予想して航空機や船舶などが立ち入らないようにするのだが、過去2回のフライトでは、どのくらいの範囲に部品などが落ちてきたのかを正確に把握できていない。

もし、再突入時に機体がどのように燃え、燃え残った部品がどのように落ちたのかを確認できれば、より正確な落下範囲の予測が可能になり、警戒区域を縮小できる。しかし、再突入を直接観測するためには、航空機や船舶を派遣して撮影する必要があり、莫大な費用が掛かってしまう。こうした理由から、これまで正確な状況把握ができなかったのだ。

動画1 NASAが航空機を出して撮影した「はやぶさ」の再突入。帰還カプセルの小さな光点の後方で「はやぶさ」本体が燃えている

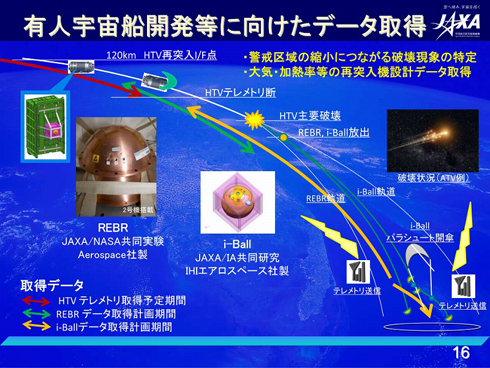

前回打ち上げられたHTV2号機は、米国製の「REBR」という装置を搭載することにより、再突入時の温度データ、加速度/角速度データ、航法データ(GPS)を取得した。今回のi-Ballでは、これらに加え、カメラによる画像の取得も可能になる他、データを取得する高度も異なるので、着水までの広い範囲を観測できる。

開発の経緯

i-Ballを開発しているのは、IHIエアロスペースである。今回、同社 富岡事業所(群馬県富岡市)を訪ね、プロジェクトリーダーを務める宇宙技術部宇宙機システム室の森崎浩武氏に話を聞くことができた(残念ながら、開発中のためi-Ballの実物を見ることができなかったが、いずれJAXAのWebサイトなどで画像が公開されるだろう)。

実はこのi-Ball、もともとはH-IIBロケットの第2段に搭載することを考え、同社からJAXAへ提案したものだったという。第2段もHTVを分離した後に、大気圏に再突入させて破棄される。得られるデータは、HTVと同じように役立つ。

データは衛星通信で送信されるため、i-Ballの回収は不要だ。航空機や船舶を出すよりも安価に、こうしたデータを得ることができるため大きな期待が寄せられる。メーカーから提案して開発が決まることは「あまりないケース」(森崎氏)とのことだが、2010年8月にJAXAに話を持っていったとき、HTV関係者も同席していたため、まずHTVへの搭載が決定。HTVに合わせて設計を変更し、開発を進めてきた。

開発スタートから打ち上げまで2年弱。新規開発のプロジェクトとしてはかなりの短期間であったため、「なるべく社内にあった技術を集めるようにした」(森崎氏)という。同社は「はやぶさ」の帰還カプセルや次世代型無人宇宙実験システム「USERS」のリエントリモジュール(REM)を開発した経験もあり、こうした技術の蓄積が生きた形だ。

HTVへの搭載が決まった後、まずは試作機の開発がスタートした。2011年2月、完成した試作機を使って、高度1000mから落下させる実験が北海道大樹町の海上で行われた。ここではパラシュートの展開などを確認したという。

落下の衝撃を緩和するためにパラシュートを使うのは、「はやぶさ」の帰還カプセルも同様だ。そのための機構もほぼ同じだが、「はやぶさ」のカプセルが砂漠への着陸であったのに対し、i-Ballは海上への着水となるため、着水後に浮いていられるようにするための仕組みも実装されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

コーナーリンク

画像4 IHIエアロスペース 宇宙技術部宇宙機システム室の森崎浩武氏

画像4 IHIエアロスペース 宇宙技術部宇宙機システム室の森崎浩武氏 画像5 「はやぶさ」の帰還カプセル。形状は違うものの、直径は「i-Ball」と同じ40cmだ(©JAXA)

画像5 「はやぶさ」の帰還カプセル。形状は違うものの、直径は「i-Ball」と同じ40cmだ(©JAXA) 画像6 「i-Ball」の試作機。海上での視認性を高めるため、外装はオレンジ色に塗装。再突入のような高温にはならないため、まだ耐熱材料では覆われていない

画像6 「i-Ball」の試作機。海上での視認性を高めるため、外装はオレンジ色に塗装。再突入のような高温にはならないため、まだ耐熱材料では覆われていない