グラフェン光源チップを用いた新しい赤外分析技術を開発:医療技術ニュース

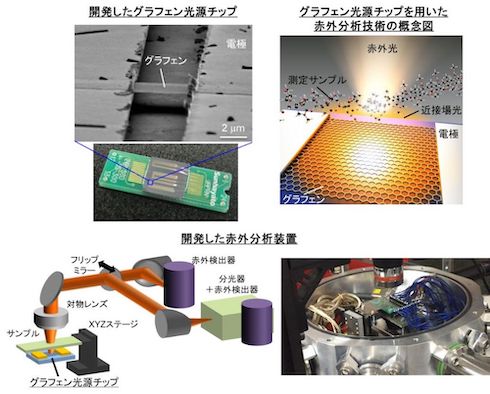

慶應義塾大学は、超微小な多層グラフェン光源チップと、これを用いた新しい原理の赤外分析技術を開発した。従来法や理論限界を超える、1μmという高い空間分解能を実証した。

慶應義塾大学は2022年4月19日、サブミクロンオーダーの超微小な多層グラフェン光源チップと、これを用いた新しい原理の赤外分析技術を開発したと発表した。従来のフーリエ変換赤外線分光装置(FT-IR)や理論限界の回折限界を超える、高い空間分解能が示された。

研究では、最小500nm角の微小な多層グラフェンを用いた赤外光源を開発。このグラフェン光源チップに分析サンプルを近接させることで、微小なグラフェン光源チップからの赤外光を利用した赤外分析システムを開発した。

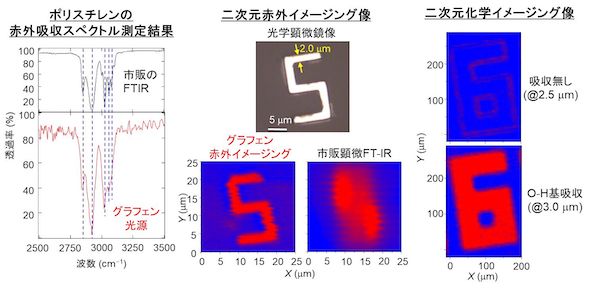

同システムで赤外分析を実施したところ、発光面積が従来のFT-IR用光源の100万分の1という微小光源でも、従来と同様の赤外スペクトル分析が可能であることを実証した。

また、サンプルをスキャンして赤外イメージング測定すると、空間分解能はFT-IRの10μm程度より高い1μmが示された。これは、グラフェン自体に直接生じる近接場によるもので、理論的な限界である回折限界を超える空間分解能が可能であることが明らかになった。

化学イメージング観測を実証するため、特定の官能基に特徴的な波長でサンプルを分析したところ、物質の化学構造の空間分布を示す2次元イメージングが得られた。

左図:市販のFT-IRとグラフェン光源分析を用いたポリスチレンの赤外吸収スペクトル。中図:二次元赤外イメージング像。右図:二次元化学イメージング(官能基吸収なしとO-H基吸収波長でのイメージング像)[クリックで拡大] 出所:慶應義塾大学

左図:市販のFT-IRとグラフェン光源分析を用いたポリスチレンの赤外吸収スペクトル。中図:二次元赤外イメージング像。右図:二次元化学イメージング(官能基吸収なしとO-H基吸収波長でのイメージング像)[クリックで拡大] 出所:慶應義塾大学分析手法として利用されるFT-IRは、ハロゲンランプやセラミック光源などミリ単位の熱光源が使用されている。そのため空間分解能が制限されており、可視光のような高分解能のイメージングが困難だった。今回開発したグラフェン光源を用いた赤外分析システムにより、小型かつ安価で、可視光並みのイメージングや微量分析が可能になるため、医療、バイオ、環境分析など各分野での応用が期待できる。

関連記事

構造を簡素化することで、最大30倍以上伸びるゲルを開発

構造を簡素化することで、最大30倍以上伸びるゲルを開発

東京大学は、ゲルの網目の分岐数を1つ減らした3分岐構造のゲルが、30倍以上伸ばしても破断しない、強い強靭性を持つことを発見した。繰り返し負荷を与えても常に一定の強靭性を示す、ロバスト強靭性も示された。 メタバースを活用した医療サービスの研究開発のため、産学共同講座を開設

メタバースを活用した医療サービスの研究開発のため、産学共同講座を開設

順天堂大学と日本アイ・ビー・エムは、メタバース技術を活用した医療サービスの研究開発に向け、「メディカル・メタバース共同研究講座」を設置した。メタバース空間の構築や、メンタルヘルスなどの疾患改善への効果検証などに取り組む。 軽度認知障害からアルツハイマー病に進行するかを予測するAI技術を開発

軽度認知障害からアルツハイマー病に進行するかを予測するAI技術を開発

富士フイルムは、アルツハイマー病への進行をAIで予測する技術を用いて、軽度認知障害患者が2年以内にADへ進行するかどうかを最大88%の精度で予測することに成功した。 AIによる画像処理技術を搭載した血管撮影システムの最上位機種

AIによる画像処理技術を搭載した血管撮影システムの最上位機種

島津製作所は、画像処理エンジンにAIを搭載した、血管撮影システム「Trinias」の最上位機種を発売した。ディープラーニング技術を利用した画像処理技術などにより、透視によるX線被ばく量を40%以上削減した。 ワイヤレス給電技術を医療機器向けに展開、カテーテルなどの体内位置検出で

ワイヤレス給電技術を医療機器向けに展開、カテーテルなどの体内位置検出で

古河電気工業は、「Medtec Japan 2022」において、体内医療機器位置検知ソリューション「Tellumino(テルミノ)」を披露した。 百日咳の咳発作発症メカニズムを解明、3種類の病原因子により誘発

百日咳の咳発作発症メカニズムを解明、3種類の病原因子により誘発

大阪大学は、百日咳のマウス咳発症モデルを確立し、百日咳の咳発作発症メカニズムを明らかにした。3種類の病原因子が協調して宿主のブラジキニン-TRPV1経路を活性化し、咳発作を誘発する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク