iPS細胞とマイクロ流体チップを用いて線毛上皮細胞の協調運動を再現:医療技術ニュース

京都大学は、マイクロ流体気道チップとヒトiPS細胞を組み合わせ、生体内に近い形で細胞間の線毛協調運動を再現して機能評価する技術を開発した。線毛機能不全症候群についても、生体内に近い形でのモデル開発に成功した。

京都大学は2021年7月9日、マイクロ流体気道チップとヒトiPS細胞を組み合わせ、生体内に近い形で細胞間の線毛協調運動を再現して機能評価する技術を開発したと発表した。また、線毛運動に関連する遺伝子変異が原因の線毛機能不全症候群について、生体内に近い形でのモデル開発に成功した。帝京大学、大阪大学、三重大学、富山大学との共同研究による成果となる。

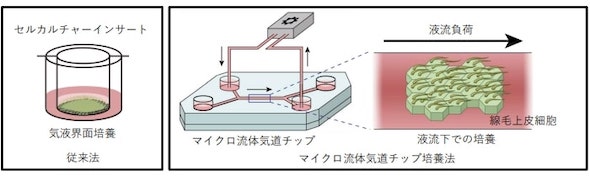

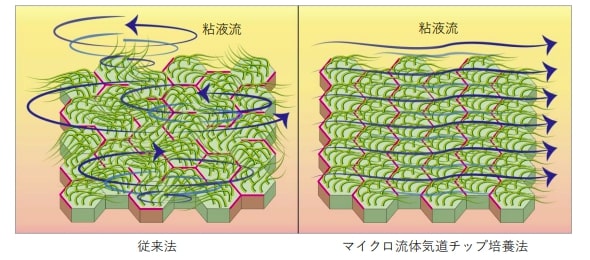

気道の上皮細胞には多数の線毛が存在しており、協調的に振動して気道に侵入した病原体や異物を除去する。研究チームは今回、マイクロ流体気道チップ上で一定の液流負荷をかけながら、iPS細胞を気道上皮細胞に分化誘導した。

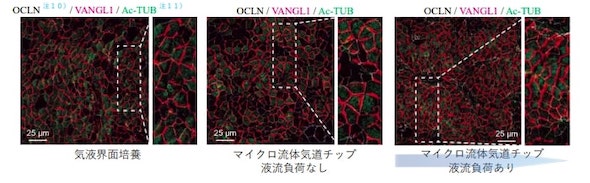

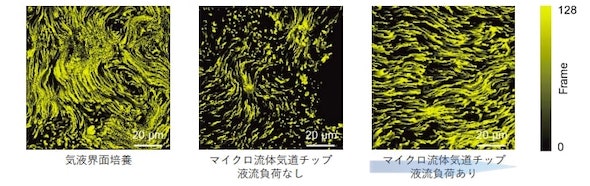

その結果、線毛上皮細胞同士の線毛振動は、液流方向に合わせて方向がそろい、液流が一定方向に保たれることが確認された。

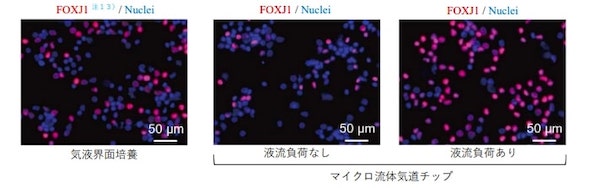

また、気道上皮細胞の分化過程で、空気と接しない培地につかった状態で液流負荷をかけると、負荷をかけない場合よりも線毛上皮細胞が多く分化誘導されていた。空気と接していなくても分化が促進されることから、胎児期に羊水で満たされた状態で行う呼吸様運動で生じた気管内の液流が、線毛上皮細胞への分化促進に役立っている可能性が示唆される。

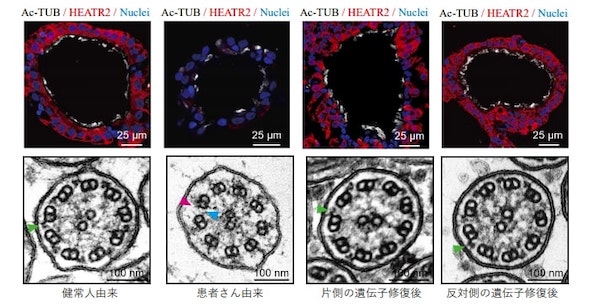

次に、線毛機能不全症候群の原因遺伝子変異を持つさまざまなiPS細胞を用いて、気道上皮細胞を分化誘導したところ、これまで報告されている線毛運動の異常を培養皿内で再現できた。その遺伝子を修復すると、線毛の異常は正常に戻った。

液流負荷をかけながら線毛機能不全症候群患者由来のiPS細胞を気道上皮細胞に分化誘導すると、液流と同じ方向に細胞の向きがそろった。線毛の協調には線毛振動が必要といわれるが、線毛運動がなくても細胞同士が協調する可能性が示唆された。

線毛機能不全症候群は、線毛上皮細胞の機能不全により生じる遺伝子疾患で、原因遺伝子は40種以上もあり、遺伝子変異の種類によって異常パターンが異なる。今回の研究成果は、これまで原因遺伝子が不明だった線毛機能不全症候群の正確な診断や病態の詳細解析、新しい治療法の開発につながる可能性がある。

関連記事

世界中で樹立されたiPS細胞の数や疾患の種類を解析

世界中で樹立されたiPS細胞の数や疾患の種類を解析

京都大学は、2019年に公開された日米欧のiPS細胞データベース情報を統合したウェブサイト「幹細胞バンクデータ統合コレクション(ICSCB)」に登録されたデータを解析し、国際協力論文として報告した。 動物由来の成分を使わずにiPS細胞から大量の再生T細胞を培養

動物由来の成分を使わずにiPS細胞から大量の再生T細胞を培養

京都大学は、動物由来の成分を使用せずに、大量にT細胞を得る方法を開発した。この手法を用いてiPS細胞から作製したT細胞は、がん細胞を攻撃する能力を持っており、がん免疫療法に利用できる。 iPS細胞から角膜上皮細胞を純化する、安価で簡便な新手法を確立

iPS細胞から角膜上皮細胞を純化する、安価で簡便な新手法を確立

大阪大学とロート製薬は、iPS細胞から作製したさまざまな眼の細胞を含む細胞群から、角膜上皮細胞のみを純化する新手法を確立した。特別な機器を使用しなくても、高純度のiPS角膜上皮細胞シートを作製できる。 世界初、iPS細胞を用いた角膜移植に成功

世界初、iPS細胞を用いた角膜移植に成功

大阪大学は、ヒトiPS細胞由来の角膜上皮細胞シートを重度の角膜上皮幹細胞疲弊症患者1人に移植したと発表した。iPS細胞を用いた角膜再生の臨床研究は世界初となる。 大脳の領域同士のつながりを模倣した人工神経組織を作製

大脳の領域同士のつながりを模倣した人工神経組織を作製

東京大学生産技術研究所は、ヒトiPS細胞を用いて、大脳の領域同士のつながりを模倣した人工神経組織を作製することに成功した。作製した人工組織は、大脳内の神経回路や関連疾患の研究などに役立てることができる。 ヒトiPS細胞から小児脳腫瘍モデルを作製し、その病態を解明

ヒトiPS細胞から小児脳腫瘍モデルを作製し、その病態を解明

東京大学と京都大学は、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)を用いた脳腫瘍のモデル作製に成功した。このモデルを解析し、3歳未満の幼児に見られるAT/RTの原因となる特徴を明らかにした。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク

研究の概略図 出典:京都大学

研究の概略図 出典:京都大学