大脳の領域同士のつながりを模倣した人工神経組織を作製:医療技術ニュース

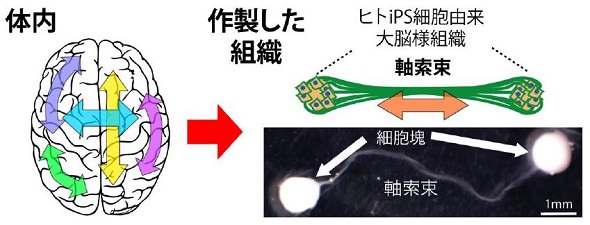

東京大学生産技術研究所は、ヒトiPS細胞を用いて、大脳の領域同士のつながりを模倣した人工神経組織を作製することに成功した。作製した人工組織は、大脳内の神経回路や関連疾患の研究などに役立てることができる。

東京大学生産技術研究所は2019年4月19日、ヒトiPS細胞を用いて、大脳の領域同士のつながりを模倣した人工神経組織を作製することに成功したと発表した。これは、同研究所 準教授の池内与志穂氏らのグループによる研究成果だ。

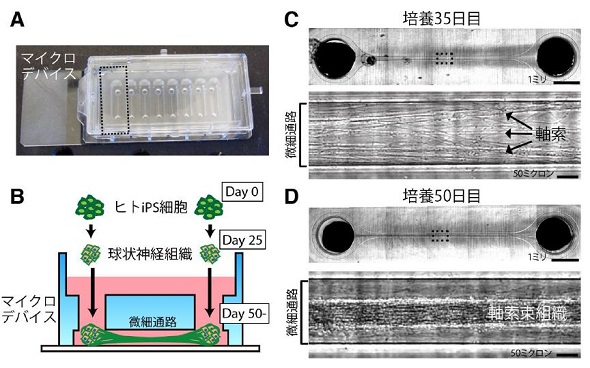

今回の研究では、これまで同研究グループが開発した、マイクロデバイス(微小装置)内で運動神経組織を培養し、軸索の束状組織を効率的に作製する手法を発展させて用いた。

まず、約1万個のヒトiPS細胞からなる球状の組織を大脳神経に分化させ、マイクロデバイスの両側に1つずつ配置して培養した。作製した組織には大脳神経だけが持つタンパク質が存在すること、また、その構造の特徴から、生体内の大脳神経と似た組織であることを確認した。デバイス内で培養するうち、両側から多数の軸索が伸び、デバイスに移してから25日後には、細い通路内の軸索束状組織でつながった2つの人工大脳組織が作製できた。

次に、2つの人工大脳組織をつなぐ部分を免疫染色法によって解析した結果、軸索だけに含まれるタンパク質は観測されたが、細胞体や樹状突起は観測されなかった。電子顕微鏡の観察では、この部分の組織は軸索が規則正しく集合していることが確認できた。これらの結果から、2つの人工大脳組織は互いに無数の軸索を伸ばし合って軸索の束状組織を作り、自発的につながったとみられる。

さらに、カルシウムイメージング法による電気生理学的な解析により、2つの球状組織間で情報をやりとりしていることが示された。片方の組織が直接刺激を受けると、軸索でつながったもう1つの組織が、数十ミリ秒遅れて反応する。このことから、作成した組織は、大脳の離れた領域間で情報を伝達する様子を模倣したものであるといえる。

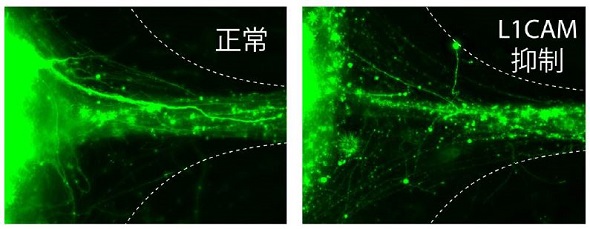

研究グループは、L1CAM遺伝子による検証も試みた。同遺伝子に突然変異が起こった場合、左右の大脳をつなぐ脳梁の欠損を引き起こす。このL1CAM遺伝子の機能を抑制したところ、軸索束の形成効率が大幅に低下した。この検証では、今回作製した人工大脳組織が、生体と同様の仕組みで軸索束を形成すること、さらには、遺伝子異常を原因とする疾患のモデルとしても使用可能であることが分かった。

今回作製した人工大脳組織は、脳内の神経回路が構築されるメカニズムや機能を理解するのに活用したり、関連疾患のモデル実験系として治療薬探索に使用したりと、さまざまな展開が期待される。

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

関連記事

「根気」を生み出す脳内メカニズムを解明

「根気」を生み出す脳内メカニズムを解明

慶應義塾大学が、目標の達成まで行動を続ける「根気」を生み出す脳内メカニズムを解明した。根気を継続するには、腹側海馬の活動を抑制する必要があり、その活動抑制にセロトニンが関与していることが分かった。 脳細胞の活動を深層ニューラルネットワークに写し取る手法を開発

脳細胞の活動を深層ニューラルネットワークに写し取る手法を開発

東京大学は、目で見た画像に対して脳細胞がどのように活動するかを深層ニューラルネットワークに写し取る手法を開発した。脳内における感覚情報の処理機構の解明や、人間に近い振る舞いをする人工知能の作成につながることが期待される。 ヒスタミンが忘れた記憶を復活させることを発見

ヒスタミンが忘れた記憶を復活させることを発見

北海道大学は、脳内のヒスタミン神経系を刺激する薬物を投与すると、忘れた記憶をスムーズに思い出せるようになることを明らかにした。 脳からの神経信号が肝臓の再生を促す仕組みを解明

脳からの神経信号が肝臓の再生を促す仕組みを解明

東北大学は、肝臓傷害時に、脳からの神経信号が緊急に肝臓再生を促す仕組みを解明した。また、重症肝臓傷害の際に、この仕組みを促すことで、生存率を回復させることに成功した。 食塩の過剰摂取で高血圧が発症する脳の仕組みを解明

食塩の過剰摂取で高血圧が発症する脳の仕組みを解明

自然科学研究機構は、食塩の過剰摂取によって体液中のナトリウム(Na+)濃度が上昇すると、脳内のNa+濃度センサーであるNaxがこれを感知し、その結果、交感神経が活性化して血圧上昇が起こることを解明した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- おむつかぶれや尿路感染を防ぐ、体外式カテーテルに新製品

- 3DとAIで数十万の細胞を解析する「自律型デジタル細胞診」システムを開発

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 「入れ歯」専用の次世代3Dプリンタ、2027年市場投入へ

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 対象所見を10種類に拡充した胸部単純X線画像病変検出ソフトの提供を開始

- 体温の日内制御、恒温動物と変温動物で共通の仕組みを発見

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

コーナーリンク