細胞は実体のない浸透圧変化を細胞内部で感知する:医療技術ニュース

東京大学は、分子生物学・生化学的手法と計算機シミュレーション活用し、細胞が物理的実体のない浸透圧変化を、細胞内タンパク質の液―液相分離によって感知していることを明らかにした。

東京大学は2021年3月1日、分子生物学・生化学的手法と計算機シミュレーションを活用し、細胞が物理的実体のない浸透圧変化を、細胞内タンパク質の液―液相分離によって感知していることを解明したと発表した。同大学大学院薬学系研究科 教授の一條秀憲氏らの研究グループによる成果となる。

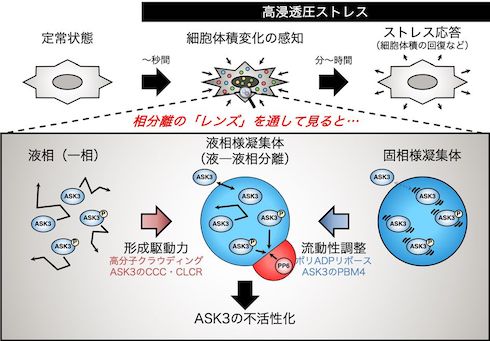

研究では、低浸透圧ストレスで活性化し、高浸透圧ストレスでは不活性化するタンパク質のASK3に着目。ASK3は、高浸透圧ストレス後、数秒で細胞質全体に丸い顆粒状に局在分布する。分子生物学・生化学的手法と計算機シミュレーションを用いて、この現象がタンパク質やRNAが高濃度で存在する高クラウディングによる液―液層分離であり、ASK3の不活性化に必要であることを明らかにした。

また、ASK3の不活性化には、NAD合成経路の律速段階反応(ボトルネック)を担うタンパク質NAMPTが必要であることも発見した。NAMPTによって細胞内の量が調節されているポリADPリボースが、ASK3の流動性を調整することで液体の性質を維持し、ASK3の不活性化が可能になるという。

内外を水溶液で満たされている細胞は、常に浸透圧ストレスにさらされており、浸透圧変化を感知して適切に対応することで、体積を一定に保っている。これまでは、細胞外環境と接する細胞膜上の変化で感知するという考え方が主流となっていた。

今回の研究結果は、細胞が浸透圧ストレスを細胞内で感知しているという新しい発見となる。今後、高血圧疾患や浮腫、神経変性疾患などに対して液―液相分離を制御するなど、新しい治療法開発につながることが期待される。

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

関連記事

アルコール摂取量が増大する脳内メカニズムを解明

アルコール摂取量が増大する脳内メカニズムを解明

東北大学は、ショウジョウバエモデルにおいて、アルコールを反復摂取すると報酬伝達物質であるドーパミン受容体の量が増えること、またドーパミン受容体の増大がさらなるアルコール摂取を促進することを発見した。 アルツハイマー病の病因物質を生み出す酵素の多様性を発見

アルツハイマー病の病因物質を生み出す酵素の多様性を発見

慶應義塾大学は、アルツハイマー病の原因と考えられているアミロイドβを産生するγ-セクレターゼ複合体が、触媒サブユニットの種類と局在部位における多様性を持つことを、ヒト神経細胞モデルを用いて明らかにした。 呼気を用いて体脂肪の燃焼をモニタリングする簡易な方法を開発

呼気を用いて体脂肪の燃焼をモニタリングする簡易な方法を開発

東北大学は、簡易な装置を用いて、脂肪が燃焼する際に発生する呼気中のアセトンガスを精密に測定し、運動後の脂肪燃焼の様子をモニタリングすることに成功した。脂質代謝メカニズムの詳細な解明や糖尿病の無侵襲診断への応用が期待される。 微量の匂い分子を検出する、蚊の嗅覚受容体を利用した匂いセンサーを開発

微量の匂い分子を検出する、蚊の嗅覚受容体を利用した匂いセンサーを開発

東京大学と神奈川県立産業技術総合研究所は、蚊の触覚に存在する嗅覚受容体を人工の細胞膜上に組み込んだ匂いセンサーを開発し、呼気に混合した微量の腫瘍マーカーを嗅ぎ分けることに成功した。 思い出した音を脳波から復元する技術を開発

思い出した音を脳波から復元する技術を開発

東京工業大学は、頭皮で記録された脳波信号から、音声を直接再構築する手法を開発した。聞いた音声を想起した時に記録されたEEGを利用し、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)によって音源のパラメーターを推定した。 楽器の練習で認知機能が向上し、脳活動に変化があることが明らかに

楽器の練習で認知機能が向上し、脳活動に変化があることが明らかに

京都大学は、高齢者が新たに楽器の練習に取り組むことで、認知機能が向上し、脳活動に変化が見られることを確認した。健康な高齢者が4カ月間鍵盤ハーモニカのレッスンを受けたところ、言語記憶が向上していることが示唆された。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- 心不全患者向けアプリ、在宅で食事やセルフケアも支援

- 画像データで測定できる小型尿分析器を開発、設置面積は約3分の2

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- 医薬品の安定供給へ、東和薬品と大塚製薬が戦略的協業を開始

- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- コンタクトをつけるだけで眼圧を測定、緑内障の早期発見へ

コーナーリンク