微量の匂い分子を検出する、蚊の嗅覚受容体を利用した匂いセンサーを開発:医療技術ニュース

東京大学と神奈川県立産業技術総合研究所は、蚊の触覚に存在する嗅覚受容体を人工の細胞膜上に組み込んだ匂いセンサーを開発し、呼気に混合した微量の腫瘍マーカーを嗅ぎ分けることに成功した。

東京大学は2021年1月14日、蚊の触覚に存在する嗅覚受容体を人工の細胞膜上に組み込んだ匂いセンサーを開発し、呼気に混合した微量の腫瘍マーカーを嗅ぎ分けることに成功したと発表した。神奈川県立産業技術総合研究所との共同研究による成果だ。

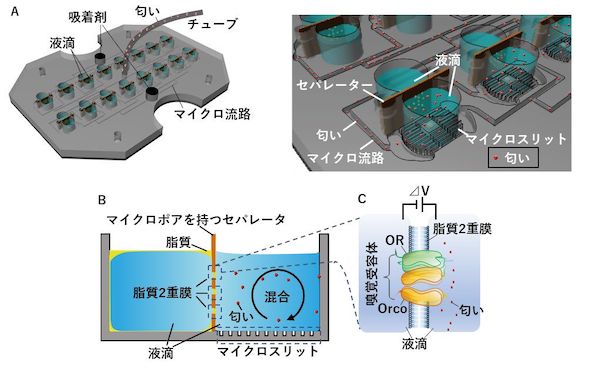

研究グループは、これまでに蚊の嗅覚受容体を人工細胞膜に組み込むこむことで、匂いセンサーとして活用できる可能性を見出していた。しかし、匂い分子を水溶液に溶解しなければ識別できないため、多くが水に難溶性である匂い分子をどのように嗅覚受容体に届けるかが課題であった。

今回研究チームは、撥水コートを施した微細なスリットを搭載することで、効率的に匂い分子を水溶液に分配する匂いセンサーを作製した。人工細胞膜を形成する液滴の下に配置したスリットに匂い分子を含む気体を流すと、気液界面で生じるせん断力により水溶液が撹拌(かくはん)され、難容性の匂い物質が取り込まれる仕組みだ。

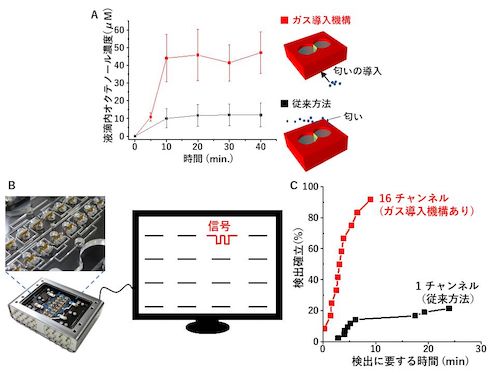

A:匂い導入機構と従来方法の比較。液滴に導入されたオクテノールと経過時間の関係。B:16チャンネル同時計測の概略。C:匂い導入機構を搭載した16チャンネルと従来方法の比較(クリックで拡大) 出典:東京大学

A:匂い導入機構と従来方法の比較。液滴に導入されたオクテノールと経過時間の関係。B:16チャンネル同時計測の概略。C:匂い導入機構を搭載した16チャンネルと従来方法の比較(クリックで拡大) 出典:東京大学作製した匂いセンサーは、人間の呼気に混合したオクテノール0.5ppbを検出した。オクテノールは、肝臓がんに関連するバイオマーカーと考えられている。

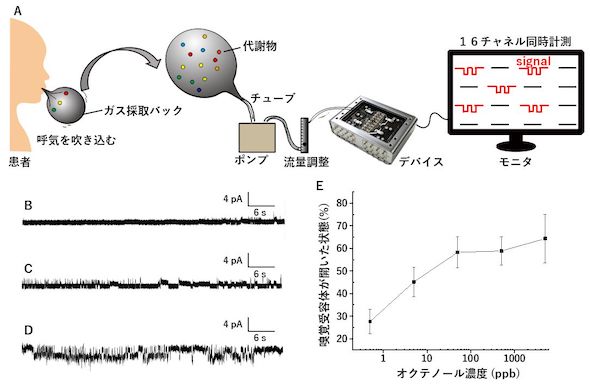

A:呼気測定の概略図。B〜D:呼気に混合したオクテノール計測結果(B:混合したオクテノール濃度0ppb、C:0.5ppb、D:5ppb)。E:オクテノール濃度と嗅覚受容体の開確率の関係(クリックで拡大) 出典:東京大学

A:呼気測定の概略図。B〜D:呼気に混合したオクテノール計測結果(B:混合したオクテノール濃度0ppb、C:0.5ppb、D:5ppb)。E:オクテノール濃度と嗅覚受容体の開確率の関係(クリックで拡大) 出典:東京大学生物の持つ嗅覚受容体は、匂いやフェロモンを1分子レベルで識別できる。そのため、嗅覚受容体を利用するバイオハイブリットセンサーは、体臭による病気の診断、環境評価など幅広い応用が期待されている。呼気との混合状態で匂いを検出できれば、簡便な呼気検査が利用できる。今回使用した蚊の嗅覚受容体は、無細胞タンパク質合成系により合成しており、同じ方法で異なる嗅覚受容体を得ることも可能だ。

関連記事

匂いのハーモニーはどのように生まれるのか、従来の説を覆す発見

匂いのハーモニーはどのように生まれるのか、従来の説を覆す発見

九州大学は、匂いを嗅ぐ時に嗅神経細胞で生じる、多様な調節作用の仕組みを明らかにした。匂いの拮抗作用や相乗効果が、脳の中枢ではなく鼻の嗅神経細胞で生じていることを、生きた動物で実証した。 緊張による心理的ストレスで特徴的な匂いが発生することを発見

緊張による心理的ストレスで特徴的な匂いが発生することを発見

資生堂は、緊張による心理的ストレスで皮膚から特徴的な匂いが放出される現象を発見し、匂いの原因となる2つの主要成分を特定した。 香りが記憶に逆効果、かんきつ系の匂いがオレンジ色を覚えにくくする

香りが記憶に逆効果、かんきつ系の匂いがオレンジ色を覚えにくくする

九州大学は、かんきつ系の香りには、オレンジ色を覚えにくくする効果があることを明らかにした。嗅覚の情報が特定の視覚情報に影響を与える可能性を示すもので、複数の感覚の統合機構の解明につながることが期待される。 匂いの濃度が変化しても同じ匂いだと分かる理由

匂いの濃度が変化しても同じ匂いだと分かる理由

理化学研究所は、哺乳類の感覚情報処理の1次中枢である脳の嗅球において、神経細胞の発火タイミングに基づく匂いの情報識別の仕組みを解明した。濃度が変化しても同じ匂いだと感じられる理由の1つに、発火タイミングの安定性があることが分かった。 嫌いな匂いから逃げる線虫で、意思決定のための遺伝子を発見

嫌いな匂いから逃げる線虫で、意思決定のための遺伝子を発見

大阪大学は、線虫が嫌いな匂いから遠ざかるために「意思決定」をしていること、そのために特定の神経細胞が匂い濃度の情報を積分して情報を蓄積すること、また、それに関わるものがヒトにも存在する遺伝子であることを発見した。 匂いの好き嫌いを決める脳内メカニズムを解明

匂いの好き嫌いを決める脳内メカニズムを解明

理化学研究所は、ショウジョウバエ嗅覚回路の神経活動の記録、解読に成功し、匂いの好き嫌いを決める脳内メカニズムを解明したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク