血管内皮の機能を総合的に評価できる血管チップを開発:医療技術ニュース

東京大学は、血管内皮の機能を総合的に評価できる、手のひらサイズの「血管チップ」を作製した。血管新生因子「EGFL7」の機能を明らかにするとともに、血管チップが血管内皮の総合的な機能解析に有用であることを実証した。

東京大学は2019年1月28日、同大学生産技術研究所 准教授の松永行子氏らの研究グループが、血管内皮の機能を総合的に評価できる、手のひらサイズの「血管チップ」を作製したと発表した。また、これを用いて、血管新生因子「EGFL7」の機能解析に成功した。

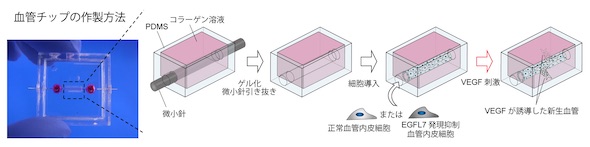

研究グループは、血管新生が活発な組織で発現が上昇するタンパク質EGFL7に着目。これを解析するため、ヒトの血管内皮細胞を用いて、人工的に微小血管構造を作り上げた血管チップを作製した。

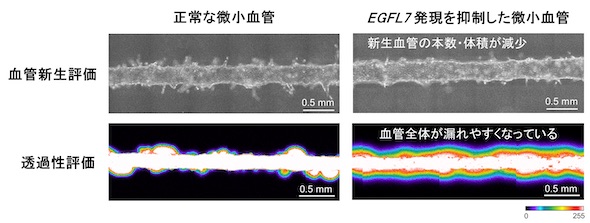

この血管チップに血管内皮細胞増殖因子(VEGF)を添加し、血管新生を誘導したところ、EGFL7発現低下モデルでは血管新生が抑制された。遺伝子発現解析の結果、血管新生に関連する遺伝子の発現が増減しており、EGFL7欠如が血管新生のシグナル伝達経路を乱した結果として、血管新生が抑制されることが確認できた。

また、EGFL7の発現低下により血管透過性が亢進し、血管内皮の恒常性が乱れることも観察できた。このメカニズムを検討するため、透過性調節を担う細胞間結合に着目。血管内皮細胞が持つ細胞間結合分子の血管内皮カドヘリンの発現パターンを解析したところ、正常な血管より結合が弱まっていた。そこで、血管内皮カドヘリンの作用を検証した結果、EGFL7が血管内皮カドヘリンの機能調節に必要なリン酸化を制御していること分かった。血管内皮カドヘリンは、血管新生にも関与していることが知られている。

この成果は、EGFL7の機能を明らかにするとともに、血管チップが血管内皮の総合的な機能解析に有用であることを実証したものだ。血管チップは、網膜症やがんなどの血管関連疾患のメカニズム解明や創薬研究への寄与が期待できる。

血管新生抑制・透過性亢進の結果画像。上:微小血管に血管新生を誘導した際の明視野顕微鏡観察像。下:血管内に蛍光標識した分子を流し、血管外に漏れ出した様子を観察した結果。蛍光標識した分子の濃度をカラーマップ表示しており、白・赤色に近いほど濃度が高く、黒・紫色に近いほど濃度が低い。(クリックで拡大) 出典:東京大学

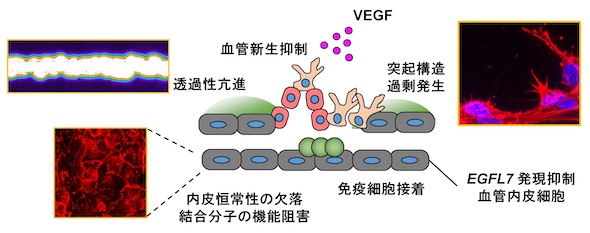

血管新生抑制・透過性亢進の結果画像。上:微小血管に血管新生を誘導した際の明視野顕微鏡観察像。下:血管内に蛍光標識した分子を流し、血管外に漏れ出した様子を観察した結果。蛍光標識した分子の濃度をカラーマップ表示しており、白・赤色に近いほど濃度が高く、黒・紫色に近いほど濃度が低い。(クリックで拡大) 出典:東京大学 血管チップで観察した現象のまとめ。EGFL7の発現を抑制することで、血管新生抑制、透過性亢進、血管内皮恒常性の欠如に加え、異常な突起構造、免疫細胞接着数の増加なども観察された。(クリックで拡大) 出典:東京大学

血管チップで観察した現象のまとめ。EGFL7の発現を抑制することで、血管新生抑制、透過性亢進、血管内皮恒常性の欠如に加え、異常な突起構造、免疫細胞接着数の増加なども観察された。(クリックで拡大) 出典:東京大学関連記事

感染症の早期発見につながる抗体を検出する光る紙チップを開発

感染症の早期発見につながる抗体を検出する光る紙チップを開発

慶應義塾大学は、大きさ1cm程度の感染症診断のための簡易検査用紙チップを開発した。検査手順は紙チップに血液を一滴垂らしてデジタルカメラで撮影するのみで、20分ほどで青〜緑色の発光により結果が判明する。 バイオケミカルセンサーチップを開発、微量の液体から特定の溶質を高感度に検出

バイオケミカルセンサーチップを開発、微量の液体から特定の溶質を高感度に検出

大阪大学は、レーザー光の照射により非線形光学結晶から発生するテラヘルツ波を用いて、極微量の溶液中の溶質濃度を高感度かつ定量的に検出できる超高感度バイオケミカルセンサーチップを開発した。 超薄板ガラスを用いた、厚さ12μmのガラス流体チップを開発

超薄板ガラスを用いた、厚さ12μmのガラス流体チップを開発

理化学研究所は、超薄板ガラスを用いた柔軟な次世代型流体チップの作製技術を開発した。厚さ4μmの超薄板ガラス3枚を熱で接合し、厚さ12μmの柔軟なガラス流体チップを作製した。 マイクロチップの新技術による超並列デジタルバイオ計測

マイクロチップの新技術による超並列デジタルバイオ計測

東京大学は、標的物質の濃度勾配を形成する機構を実装するマイクロ流路を内蔵したチップを開発することで、デジタルバイオ計測の超並列化に成功した。 細胞内イオンチャネルが組み込まれた人工細胞膜チップを開発

細胞内イオンチャネルが組み込まれた人工細胞膜チップを開発

神奈川県立産業技術総合研究所は、細胞小器官に存在するイオンチャネルが組み込まれた人工細胞膜チップを開発した。この技術を活用して、細胞内のさまざまな部位に存在するイオンチャネルの電気的な計測と薬物阻害試験に成功した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク