国内初のiPhoneアプリを用いた臨床研究を開始:医療技術ニュース

慶應義塾大学は、国内で初めてiPhoneを用いた臨床研究を開始した。開発したiPhone向けアプリケーションを利用し、取得した健康データを解析することで、不整脈・脳梗塞の早期発見の可能性を検討する。

慶應義塾大学は2015年11月25日、国内で初めて、iPhoneを用いた臨床研究を開始したと発表した。同大医学部の福田恵一教授、高月誠司准教授らによるもので、iPhoneユーザーを対象に大規模な臨床研究を実施する。

近年、iPhoneやApple Watchなどの携帯機器には、加速度センサー、ジャイロスコーブ、心拍数など、さまざまな高機能センサーが搭載されている。福田教授らは、携帯機器で取得した個人の健康データに着目。これらのデータを解析することで、病気の早期発見の可能性を検討する。

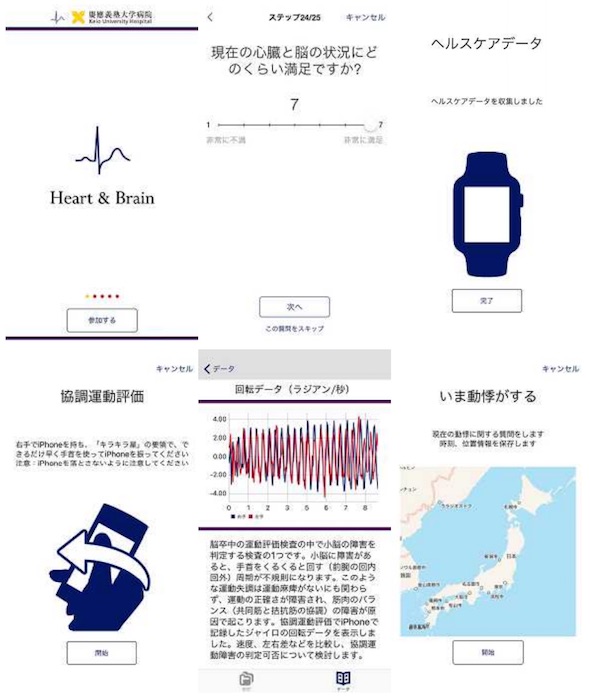

研究では、医学研究をサポートするAppleの「ResearchKit」という仕組みを利用。同大医学部の木村雄弘特任助教が、不整脈・脳梗塞を早期に発見し、生活の質を守ることを目的としたアプリケーション「Heart & Brain」を開発した。

同アプリケーションでは、Apple Watchが記録した心拍数のほか、歩数、運動量などのヘルスケアデータを収集する。さらに、iPhoneに内蔵されたセンサーを駆使し、脳梗塞検出に役立つ簡単な運動評価検査を実施する。併せて、効率的な医学情報構築の可能性を評価するため、不整脈、脳梗塞のリスク、生活の質に関する質問票にも回答してもらうという。

従来の医学研究は、研究協力者が病院・研究所に出向いて参加するのが一般的だった。今回の研究では、世界中で何億もの人が携帯するiPhoneを利用し、自由に臨床研究に参加することが可能。集めたデータは、個人が特定できない形で保存される。

同研究を通じて、iPhoneとその付属のウェアラブル機器が健康診断の役割を果たす早期検出ツールとなれば、不整脈や脳梗塞の予防にもつながるとしている。

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

- 浴室ぬめりや生乾き臭を1時間で撃退、負イオンがオゾンの酸化作用に作用

- 連邦政府封鎖明けからAI駆動型デジタルヘルス活用が急加速する米国の医療DX

- ゼブラフィッシュ胚でノロウイルスの人工合成に成功

関連記事

「システムズエンジニアリング」の正しい理解がISO26262対応に役立つ

「システムズエンジニアリング」の正しい理解がISO26262対応に役立つ

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科 准教授の白坂成功氏は、宇宙機「こうのとり」のシステム設計に携わる中で学んだ「システムズエンジニアリング」を広めるべく大学で教べんをとっている。白坂氏に、宇宙機の安全設計や、ISO 26262などの機能安全規格のベースになっているシステムズエンジニアリングについて聞いた。 前立腺がんに対するリプログラミング療法の臨床試験に成功

前立腺がんに対するリプログラミング療法の臨床試験に成功

慶應義塾大学は、進行性の前立腺がん患者に対し、抗肝炎ウイルス薬リバビリンによるリプログラミング療法を用いた臨床試験に成功した。抗がん剤とリバビリンを併用して投与し、5例中2例で腫瘍マーカーが低下した。 ペプチドグリカンが免疫制御細胞を誘導して腸炎を抑える仕組みを解明

ペプチドグリカンが免疫制御細胞を誘導して腸炎を抑える仕組みを解明

慶應義塾大学は、腸内の細菌叢を改善するプロバイオティクスであるクロストリジウム属細菌の菌体成分ペプチドグリカンが、免疫調節たんぱく質と免疫制御細胞を誘導し、腸炎を抑える仕組みを解明した。 3Dプリンタとインターネットが掛け合わさる領域でこそ本当に面白いモノが生まれる

3Dプリンタとインターネットが掛け合わさる領域でこそ本当に面白いモノが生まれる

ローランド ディー. ジー. 主催イベント「monoFab Experience Day」の特別講演に登壇した慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 田中浩也氏の講演から、教育における3Dプリンタの可能性、3Dプリンタとインターネットによる新しいモノづくりの在り方について紹介する。 3Dプリンタだけのモノづくりは、電子レンジだけで料理するようなもの

3Dプリンタだけのモノづくりは、電子レンジだけで料理するようなもの

Makerムーブメントの原点として高く評価され、再刊が望まれていた「ものづくり革命 パーソナル・ファブリケーションの夜明け」が、「Fab―パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ」として再刊された。本書を監修したFabLab鎌倉の田中浩也氏にインタビュー。「3次元プリンタは電子レンジと似ている」ってどういうこと?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク

スケールで回答する質問票や、Apple Watchが記録した心拍数などのヘルスケアデータ収集、搭載センサーを利用した脳梗塞診断につながる可能性のある運動評価検査、動悸手帳が含まれている。

スケールで回答する質問票や、Apple Watchが記録した心拍数などのヘルスケアデータ収集、搭載センサーを利用した脳梗塞診断につながる可能性のある運動評価検査、動悸手帳が含まれている。