DNAオリガミから2次元自己集合体を作成:医療技術ニュース

京都大学の研究グループは、DNAオリガミからマイクロメーターサイズの2次元集合体を作成する技術を開発した。多様なパターンの集合体作成が可能で、複数種の生体分子を配置することもできる。

京都大学物質−細胞統合システム拠点(iCeMS)の遠藤政幸准教授、同大大学院理学研究科の鈴木勇輝特定研究員、iCeMS・理学研究科の杉山弘教授の研究グループは2015年8月28日、DNAオリガミと呼ばれる約100nmのDNA平面構造体からマイクロメーターサイズの2次元自己集合体を作成する技術を開発したと発表した。

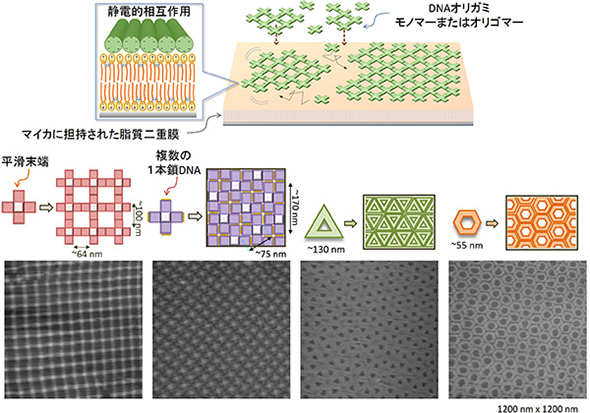

研究グループが開発したのは、DNAオリガミを人工脂質二重膜表面に吸着・濃縮し、2次元自己集合化させることで多様な空間パターンのDNA自己集合体を創出する方法だ。マイカと呼ばれる平面の基盤上に脂質二重膜を作成し、そこへ一辺が100nmの十字型DNAオリガミ構造体(モノマー)を静電的に吸着すると、モノマー同士が結合し、格子構造を形成した。

また、高速原子間力顕微鏡(高速AFM)によって、DNAオリガミの単量体や多量体が膜上で結合・解離をくり返しながら大型の格子構造へ成長していく様子を実時間でとらえた。加えて、格子中の点欠陥が溶液中の単量体によって補填・修復される様子も観察できた。

さらには、DNAオリガミの形状やオリガミ間の相互作用の様式を変更することで、多種多様なパターンの集合体が作成できることを確認。集合体表面の任意の部分にさまざまな外来分子を装飾・配置することにも成功した。

今回の研究の成果は、ボトムアップ型ナノテクノロジーの基盤技術となるもので、ナノデバイスの集積化、組織化や新規分子デバイス構築などへの展開・応用が期待される。

関連記事

DNAから染色体を作るための重要な過程を発見

DNAから染色体を作るための重要な過程を発見

東京大学は、ひも状のDNA分子が折り畳まれて染色体が形成される際に重要な役割をもつ反応を発見し、遺伝情報の源であるDNAが細胞の中で安全に保管される仕組みの一端を明らかにしたと発表した。 がん化の原因となるDNAの突然変異の仕組みを解明

がん化の原因となるDNAの突然変異の仕組みを解明

京都大学の武田俊一教授らの研究グループは、DNAの突然変異が引き起こされる仕組みを解明した。従来の説を覆し、複製ポリメラーゼによるコピーでも、突然変異につながるという事実を明らかにした。 ゲノム、遺伝子、DNA、染色体は全て違う

ゲノム、遺伝子、DNA、染色体は全て違う

つまり、専門用語が難しいということ。 食中毒原因菌14種を2時間以内に同時判定するDNA検査装置と検査キット

食中毒原因菌14種を2時間以内に同時判定するDNA検査装置と検査キット

東芝は、新型のDNA検査装置「GenelyzerII」と、14種の食中毒原因菌を同時判定できる「衛生管理用検査キット」を発表した。従来の培養法で4〜5日程度必要だった食中毒原因菌の検出が、2時間以内に同時判定できる。 人工知能「Watson」でがん患者を救う、ゲノム治療の促進へ

人工知能「Watson」でがん患者を救う、ゲノム治療の促進へ

IBMの人工知能「Watson」を、がん治療に役立てるための取り組みが始まっている。Watsonを使って、医学研究成果や医学論文、治療の実績などのデータベースを参照、解析し、患者のDNAに合わせたゲノム治療を、効率的に提案することを目指す。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク