分子触媒で体内時計のリズムを変える新しい分子を発見:医療技術ニュース

名古屋大学は、分子触媒を用いた最先端合成化学の手法により、哺乳類の体内時計(概日時計)のリズムを変える新しい分子の発見に成功したと発表した。

名古屋大学は2015年5月11日、分子触媒を用いた最先端合成化学の手法により、哺乳類の体内時計(概日時計)のリズムを変える新しい分子の発見に成功したと発表した。同大トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)の伊丹健一郎教授、吉村崇教授、スティーブ・ケイ教授、ステファン・イレ教授らの研究チームによるもので、同月8日に独化学誌「アンゲバンテ・ヘミー」オンライン版に掲載された。

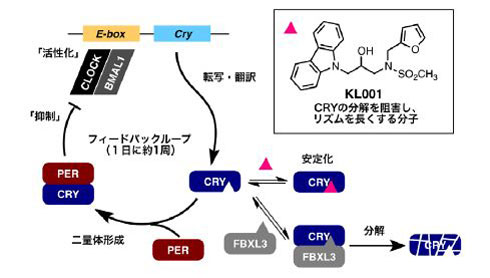

人間の体内には、1日のリズム(概日リズム)を刻む体内時計(概日時計)が備わっている。概日時計は、睡眠・覚醒リズムの他、ホルモンの分泌や代謝活動の制御にも重要な役割を果たしており、さまざまな疾患克服のため、概日リズムを自在に制御する分子の開発が求められてきた。

ITbMでは今回、合成化学・触媒化学・時間生物学・動物生理学・計算化学を融合させた研究チームを結成。時計タンパク質CRYに直接作用し、概日リズムの周期を長くする分子「KL001」の構造活性相関を明らかにした。また同時に、概日リズムの周期をより長くしたり、短くしたりする分子を発見することに成功した。

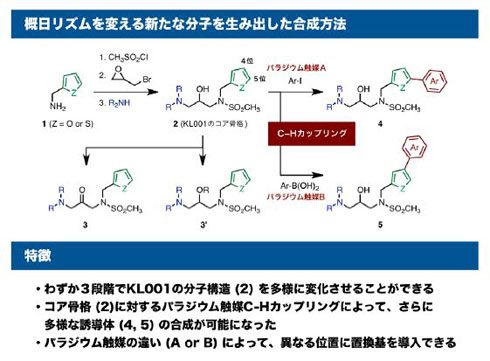

研究ではまず、わずか3段階でKL001の分子構造を多様に変化させられる合成方法を確立。これに従って50種類以上の誘導体を合成し、これらの分子が概日リズムに及ぼす影響(活性)をヒト培養細胞を用いた生物活性試験により調査した。

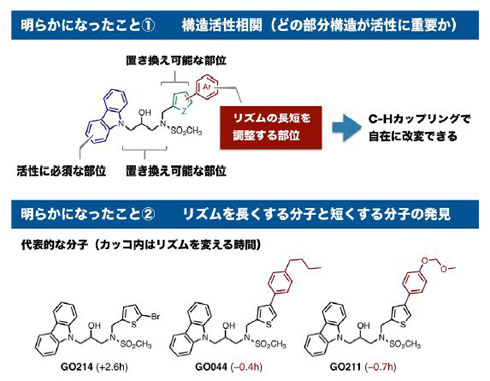

試験では、カルバゾール部位はリズム変調活性に必須の部位であること、また、アミノアルコール部位やフラン環・チオフェン環部位は他のものに置き換えが可能であることが判明。さらに、C-Hカップリングにより、フラン環・チオフェン環に導入した置換基はリズム変調の長短を調整する部位であることが分かった。

同研究成果により、今後、体内時計によって支配されているさまざまな疾患の克服や、食料増産などに貢献することが期待されるとしている。

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

関連記事

「速いマシンは美しい」――エンデュランスで見たこだわりの学生フォーミュラカー

「速いマシンは美しい」――エンデュランスで見たこだわりの学生フォーミュラカー

直線、ターン、スラローム……周回路の耐久走行審査「エンデュランス」を走行した学生たちのフォーミュラカーを紹介する。エアロパーツ、エンジン選定やレイアウト、素材などこだわりポイントはそれぞれだ。 制御系システムのマルチコア化に対応、TOPPERSがAUTOSAR準拠の車載RTOSを公開へ

制御系システムのマルチコア化に対応、TOPPERSがAUTOSAR準拠の車載RTOSを公開へ

制御系車載システムへのマルチコアプロセッサ導入に向けた開発が加速している。この動きを受けて、欧州の車載ソフトウェア標準規格であるAUTOSARに準拠したリアルタイムOS(RTOS)「TOPPERS/ATK2」のマルチコアプロセッサ対応版が、2013年6月からTOPPERSプロジェクトを通じて一般公開される。 CAE/CADで製造現場の効率化を――名古屋で技術講演会

CAE/CADで製造現場の効率化を――名古屋で技術講演会

名古屋国際見本市委員会が、CAEなどIT技術の活用をテーマにした技術講演会を名古屋で開催する。甚さん連載でおなじみの國井良昌氏らが、東海地区の製造業技術者に設計の極意を伝授! 「機能安全」の導入で何が変わるのか?

「機能安全」の導入で何が変わるのか?

自動車向けの機能安全規格ISO 26262の策定作業が最終段階に入った。この規格では、機能安全を実現し、それを証明するために必要となる開発プロセスが定められる。では、その新たな開発プロセスは、従来の開発プロセスとどのように異なり、それを適用する際にはどのようなことが課題になるのだろうか。本稿ではまずこの点を明らかにする。加えて、機能安全を実現する上でポイントとなるマイコンについて、各メーカーの取り組みの様子を紹介する。 彼らがいれば、日本のモノづくりは大丈夫だね!

彼らがいれば、日本のモノづくりは大丈夫だね!

自分たちの車両が走る姿を見れば、つらかったことも一気に吹き飛ぶ! 日本のこれからを担う若者たちの活躍を紹介。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 錠剤内部を透視するNIR検査装置を開発、1時間当たり最大25万錠を処理

- 画像データで測定できる小型尿分析器を開発、設置面積は約3分の2

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 心不全患者向けアプリ、在宅で食事やセルフケアも支援

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- オリンパスが八王子に本社を移転、全ての事業機能を集約したグローバル本社へ

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

コーナーリンク

概日リズムを刻む時計遺伝子の転写、翻訳のフィードバックループと時計タンパク質CRYに作用する分子KL001

概日リズムを刻む時計遺伝子の転写、翻訳のフィードバックループと時計タンパク質CRYに作用する分子KL001 概日リズムを変える新たな分子を生み出した合成方法

概日リズムを変える新たな分子を生み出した合成方法 概日リズムを変える分子の構造活性相関と代表的な分子の構造

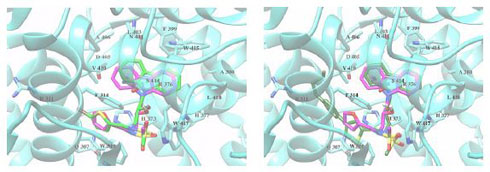

概日リズムを変える分子の構造活性相関と代表的な分子の構造 概日リズムを長くする分子GO214(左図 黄緑)と、短くする分子GO044(右図 濃緑)のCRYタンパク質とのドッキングシミュレーション。KL001(マゼンダ)との重ね合わせ。

概日リズムを長くする分子GO214(左図 黄緑)と、短くする分子GO044(右図 濃緑)のCRYタンパク質とのドッキングシミュレーション。KL001(マゼンダ)との重ね合わせ。