血液1滴から8分で新型コロナウイルスの抗体量を測定するシステム:医療技術ニュース

理化学研究所は、タンパク質をマイクロアレイに固定化し、1滴の血液から新型コロナウイルスの変異株に対する抗体量を8分で自動測定するシステムを開発した。実用的なシステムの開発により、抗体価の迅速な精密検査が可能になる。

理化学研究所は2022年8月2日、1滴の血液から、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株に対する抗体量を8分で自動測定するシステムを開発したと発表した。今後新たに生じる変異株についても、ワクチン接種の効果を検査できる。千葉大学、アール・ナノバイオとの共同研究による成果だ。

→特設サイト「新型コロナウイルス 製造業が直面する未曾有の試練」

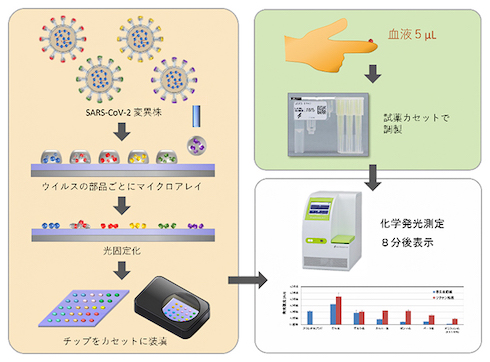

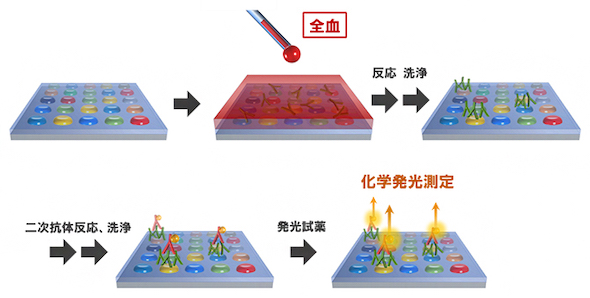

同システムは、理化学研究所 主任研究員の伊藤嘉浩氏らが開発した、有機化合物の固定化技術「何でも固定化法」を応用した。まず、基板上に非特異吸着を抑制する光反応性の合成高分子を皮膜し、ウイルスのタンパク質をスポット状に配置。その後、紫外線照射による光架橋でタンパク質を固定化し、マイクロアレイチップを作製した。固定化するタンパク質は、新型コロナウイルスの内部に存在するヌクレオカプシドタンパク質と、変異株ごとに異なるスパイクタンパク質の一部だ。

このマイクロアレイチップに血液を滴下すると、血液中にタンパク質と結合する抗体が存在した場合は発光する。その発光シグナルをCCDカメラで撮影することで、各抗体量を測定できる。

指先から採取した5μlの血液をカートリッジに入れ、マイクロアレイチップと共に装置にセットすると、自動で測定して結果を装置上に表示する。測定結果は、ELISA法(酵素結合抗体吸着法)の結果と、高い相関性を示すことが確認できた。

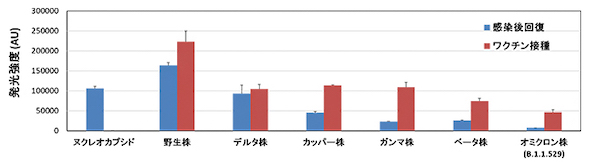

同システムを用いて、ワクチン接種歴のない感染後回復者と非感染のワクチン2回接種者の抗体量を比較したところ、感染後回復者はヌクレオカプシドタンパク質の抗体ができていたが、ワクチン接種者はできていなかった。一方、スパイクタンパク質に対する抗体は、どちらも確認できた。抗体量は変異が進行するほど減少するが、ワクチン接種により、変異株に対応する抗体がある程度形成されることが分かった。

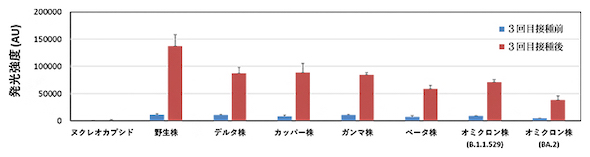

また、3回目のワクチン接種前後で、変異株に対するスパイクタンパク質の抗体量を調べた。その結果、3回目のワクチン接種により、減少していた抗体量が増えることが示された。

今回、実用的なシステムの開発に成功したことで、抗体価の迅速な精密検査が可能になった。個人のワクチン接種の適正な時期や、有効性の判断にも役立つことが期待される。

関連記事

- ≫特設サイト「新型コロナウイルス 製造業が直面する未曾有の試練」

新型コロナウイルスの超高感度で迅速な全自動検出装置を開発

新型コロナウイルスの超高感度で迅速な全自動検出装置を開発

理化学研究所らは、新型コロナウイルスを全自動で迅速に検出できる「opn-SATORI装置」を開発した。9分以内にウイルスRNAを1分子レベルで識別し、PCR検査と同等の検出感度を有し、変異株の判定も可能だ。 従来比100倍の速さで不活化する抗ウイルス粒子を開発

従来比100倍の速さで不活化する抗ウイルス粒子を開発

東レは、従来の金属系抗ウイルス剤と比べて、ウイルス不活化速度が約100倍以上となる、即効性に優れた新たな抗ウイルス粒子を開発した。危険有害度が低く、耐変色性、耐腐食性にも優れている。 建物内の空気の流れを可視化するシミュレーションサービスを価格改定

建物内の空気の流れを可視化するシミュレーションサービスを価格改定

Mr.Flowは、建物内の換気シミュレーションサービス「流体解析」の価格改定を2022年4月に実施した。図面から室内を3Dモデルで再現し、ダクトや窓の位置情報に基づいて解析することで、空気の流れを可視化する。 測定時間1分の超高速とPCR以上の超高感度、2つのウイルス検出法を開発

測定時間1分の超高速とPCR以上の超高感度、2つのウイルス検出法を開発

産業技術総合研究所は、デジタル検出法と呼ばれる高感度バイオセンシング法を基に、測定時間1分の超高速ウイルス検出法と、PCRを超える超高感度ウイルス検出法を開発した。 新型コロナウイルスを不活化する卓上型エアカーテンを開発

新型コロナウイルスを不活化する卓上型エアカーテンを開発

名古屋大学は、深紫外線LED照射によるウイルス不活化特性を活用し、新型コロナウイルスを不活化する卓上型エアカーテン装置を開発した。エアカーテン気流で感染性飛沫を遮り、気流も常にウイルスのない状態に保つことができる。 ステルスオミクロン株を含む3変異株が識別可能なPCR検査キットを発売

ステルスオミクロン株を含む3変異株が識別可能なPCR検査キットを発売

カネカは、新型コロナウイルスのオミクロン株、ステルスオミクロン株、デルタ株を同時に識別できるリアルタイムPCR検査キットを発売した。各株に特徴的な変異を検出し、その組み合わせにより3種の株を識別する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク

SARS-CoV-2タンパク質を固定化したマイクロアレイチップによる迅速な抗体診断システム 出所:理化学研究所

SARS-CoV-2タンパク質を固定化したマイクロアレイチップによる迅速な抗体診断システム 出所:理化学研究所

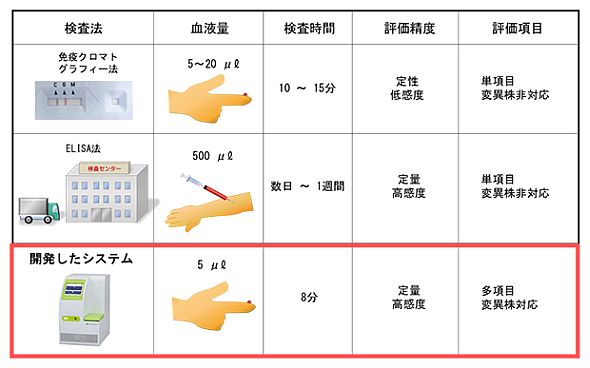

現在の新型コロナウイルス抗体の検査法と開発技術 出所:理化学研究所

現在の新型コロナウイルス抗体の検査法と開発技術 出所:理化学研究所