対話ロボットの操作者はロボットの自律的発言に影響を受ける:医療技術ニュース

名古屋大学は、自律的に人と対話するアンドロイドロボットの身体の一部を操作するだけで、操作者の態度がロボットが自律的に示す態度に近づくことを明らかにした。

名古屋大学は2022年6月28日、自律的に人と対話するアンドロイドロボットの身体の一部を操作するだけで、操作者の態度がロボットが自律的に示す態度に近づくことを明らかにしたと発表した。大阪大学との共同研究による成果だ。

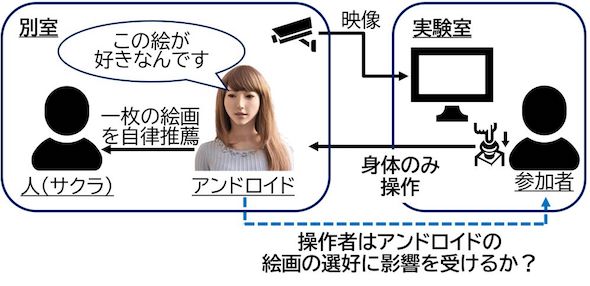

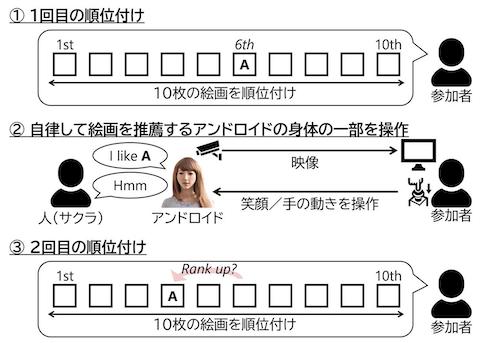

研究では、自律的に人と話すアンドロイドロボットが、「ある絵画が好きだ」という状況を作り、実験参加者は別室からその状況を観察した。実験参加者は、ロボットの操作無しで観察、ロボットの笑顔動作を操作しながら観察、ロボットの手をかすかに開閉する操作をしながら観察という3グループに分けられた。

実験参加者は観察前に10枚の絵画の順位付けをしており、6位だった絵をロボットが自律的に好きだと人に伝えた。実験参加者は、ロボットと人との対話を観察した後にもう一度同じ10枚の絵画を順位づけし、3グループ間で参加者の好みの変容に違いがあるかを調べた。

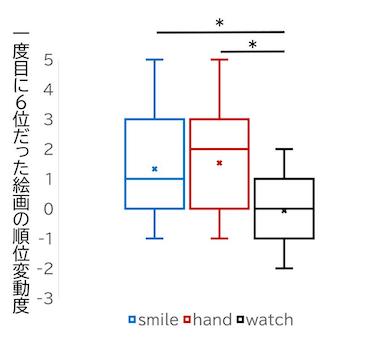

その結果、ロボットを操作した2つのグループは、観察だけのグループと比べて、ロボットが好きだと言った6位の絵画を好むようになった。操作する身体部位で、好みの変容に違いは認められなかった。

人と対話するロボットの研究では、これまでロボットの対話相手に与える影響が主に着目されており、操作者への影響はほとんど注目されてこなかった。今回の研究から、ロボットの発言により操作者の気分を積極的に維持できる可能性が示された。一方で、無意識に操作者がロボットの態度に近づくリスクがあり、この点に留意した半自律型ロボット運用の必要性についての議論につながることが期待される。

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

- 浴室ぬめりや生乾き臭を1時間で撃退、負イオンがオゾンの酸化作用に作用

- 連邦政府封鎖明けからAI駆動型デジタルヘルス活用が急加速する米国の医療DX

- ゼブラフィッシュ胚でノロウイルスの人工合成に成功

関連記事

嗅覚のスタンダード確立を目指し、スタートアップが創業を開始

嗅覚のスタンダード確立を目指し、スタートアップが創業を開始

物質・材料研究機構発のスタートアップ企業Qceptionは、「膜型表面応力センサー」を用いて、ニオイセンサーを活用した事業を展開すると発表した。 安価なミリ波センサーで姿勢推定、デジタルと人文社会科学の融合で実現

安価なミリ波センサーで姿勢推定、デジタルと人文社会科学の融合で実現

富士通は、79GHz帯を用いる安価なミリ波センサーを用いて人の姿勢を高精度に推定できる新技術を開発した。これと、人の複雑な行動を認識する独自のAI技術「行動分析技術 Actlyzer」を連携させることで、病院や介護施設などのプライバシー性の高い空間でもカメラを設置せずに転倒前後の行動を詳細に分析できるという。 皮脂RNAを常温保存できる技術を開発、郵送検査サービス提供へ

皮脂RNAを常温保存できる技術を開発、郵送検査サービス提供へ

花王は、皮脂RNAを常温で安定的に保存、輸送できる技術を構築した。同技術を用いた郵送検査サービスの開発をヘルスケアシステムズとともに進めており、2022年内のサービス提供開始を目指す。 ポケットサイズの超音波診断装置が国内累計出荷数1万台超え

ポケットサイズの超音波診断装置が国内累計出荷数1万台超え

GEヘルスケア・ジャパンは、ポケットサイズの超音波診断装置「Vscan」シリーズが国内累計出荷数1万台を超えたことを発表した。また、超音波検査技術教育の遠隔支援機能を開発し、汎用超音波画像診断装置「Vscan Air」を通じて提供開始する。 ネコのマタタビ反応が反応性を増大させ、蚊の忌避効果を高める

ネコのマタタビ反応が反応性を増大させ、蚊の忌避効果を高める

岩手大学は、ネコがマタタビをなめたり、かんだりする行動で葉が傷つくと、ネコのマタタビに対する反応性が増大するとともに、マタタビの持つ防虫効果が高まることを発見した。 高品質な骨を誘導して強度化する脊椎ケージを開発、金属3Dプリンティング活用

高品質な骨を誘導して強度化する脊椎ケージを開発、金属3Dプリンティング活用

大阪大学は、骨配向性を整えることを設計コンセプトに組み込んだ、チタン合金製脊椎ケージを開発した。大型動物を用いた実験により、従来ケージの3倍以上も強い骨との結合強度が示された。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク