ヒトの脳処理はサルよりも遅いことを発見:医療技術ニュース

京都大学は、霊長類4種の脳波を計測し、音に対する脳の処理スピードを比較した結果、サルよりヒトの脳処理が遅いことを明らかにした。ヒトは処理スピードが遅くなる代わりに、高度な脳機能を獲得した可能性が示唆される。

京都大学は2022年1月26日、霊長類4種の脳波を計測し、音に対する脳の処理スピードを比較した結果、サルよりヒトの脳処理が遅いことを明らかにしたと発表した。ヒトは進化の過程において、処理スピードが遅くなる代わりに、高度な脳機能を獲得した可能性が示唆される。新潟大学との共同研究による成果だ。

脳の進化では、脳内の神経細胞の数が多い方が良いとされており、実際にヒトの脳は他の哺乳類よりも神経細胞数が多い。一方で、神経細胞が多いということは、それだけ一連の脳処理に必要な時間がかかる可能性がある。

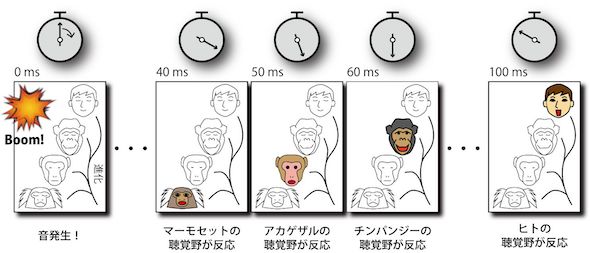

研究チームでは、ヒト、チンパンジー、アカゲザル、コモンマーモセットという脳の大きさの異なる霊長類について、脳波計測により処理スピードを比較。音の始まりを大脳が分析したことを示す脳反応N1が、どれくらいで生じるのかを調べた。

その結果、コモンマーモセットで40ミリ秒、アカゲザルで50ミリ秒、チンパンジーで60ミリ秒、ヒトで100ミリ秒と、脳が大きくなるにつれて応答が遅くなることが確認できた。

なお、耳から脳に信号が伝わる時間は、4種でほぼ違いはなかった。このことから、N1が遅延する理由は、大脳の聴覚野内部での処理時間によるものと考えられる。

脳の応答が遅いということは、認知や反応が遅くなるというデメリットがある。その半面、時間をかけて音を分析しているということであり、言語や音楽など複雑に変化する音をじっくりと分析できる。ヒトに特有の脳の高次機能は、処理が遅くなることで進化した可能性があると考えられ、今後この仮説の検証に取り組むとしている。

関連記事

コアラはなぜ猛毒のユーカリを食べられるのか、全ゲノム配列の解読から明らかに

コアラはなぜ猛毒のユーカリを食べられるのか、全ゲノム配列の解読から明らかに

京都大学は、オーストラリア博物館が指揮する「コアラゲノム・コンソーシアム」に参加し、同コンソーシアムがコアラの全ゲノム配列の解読に成功したと発表した。 聴覚だけを頼りに音源の位置や動きを判断する時、大脳は2つの情報を個別処理する

聴覚だけを頼りに音源の位置や動きを判断する時、大脳は2つの情報を個別処理する

京都大学は、大脳皮質において、互いに矛盾する2つの聴覚情報は統合して処理するのではなく、別々の状態のまま扱われていることを確認した。 神経信号から脳の回路図を描く解析法を開発

神経信号から脳の回路図を描く解析法を開発

京都大学は、神経活動データからその背後にある脳神経回路を高精度で推定する解析法を開発した。解析プログラムは現在公開中で、webアプリケーションも提供している。 脳が発達する過程で神経細胞内のエネルギーを維持するメカニズムを解明

脳が発達する過程で神経細胞内のエネルギーを維持するメカニズムを解明

京都大学物質-細胞統合システム拠点の見学美根子教授らは、脳が発達する過程で神経細胞内のエネルギーを維持するメカニズムを解明した。 動物の体節が正確につくられる仕組み、体内時計が“いい加減”な細胞を指揮

動物の体節が正確につくられる仕組み、体内時計が“いい加減”な細胞を指揮

京都大学は、数理モデルと実験を組み合わせることで、体内時計が細胞同士を協調させて、体節を正確に作るメカニズムの一端を明らかにした。 亜鉛不足はなぜさまざまな症状を起こすのか、メカニズムの一端を解明

亜鉛不足はなぜさまざまな症状を起こすのか、メカニズムの一端を解明

京都大学は、亜鉛不足が細胞外ATP代謝を遅延させ、細胞外でのATPの蓄積と、ATPの分解産物であるアデノシンの減少を引き起こすことを明らかにした。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク