脳が発達する過程で神経細胞内のエネルギーを維持するメカニズムを解明:医療技術ニュース

京都大学物質-細胞統合システム拠点の見学美根子教授らは、脳が発達する過程で神経細胞内のエネルギーを維持するメカニズムを解明した。

京都大学は2015年4月16日、同大物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)の見学美根子教授らが、脳が発達する過程で神経細胞内のエネルギーを維持する仕組みを解明したと発表した。同研究成果は、同月7日に米科学誌「The Journal of Neuroscience」で公開された。

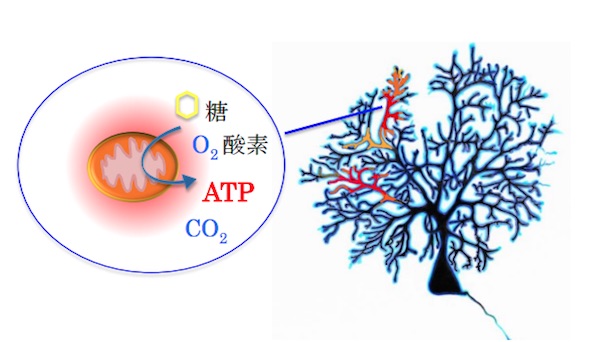

細胞は、糖を分解する過程でミトコンドリアによって作られるATP(アデノシン3リン酸)というエネルギー分子を用いて、さまざまな代謝反応を推進する。神経細胞は神経回路を形成する際に多くのATPを消費するが、急激に容積と複雑性が拡大する脳の発達過程で、神経細胞全体にATPがどのように供給されるかは不明だった。

同研究グループでは、小脳プルキンエ細胞という大型ニューロンの発生過程に着目。プルキンエ細胞をガラス皿上で培養し、神経突起が枝分かれしながら成長していく過程を観察したところ、成長する突起にミトコンドリアが運搬され、突起全長に分布した。一方、この運搬を阻害すると、細胞の中心でミトコンドリアが機能していても、突起形成不全が起きたという。このことから、ミトコンドリアが突起内に運搬されてATPを現地生産することが、突起の成長に不可欠であることを証明した。また、突起内でのATPレベルの維持には、ミトコンドリアの酸素呼吸と、ATPをより遠くへ運ぶクレアチンシャトルの連動が必要であり、解糖系の寄与は小さいことも明らかにした。

さらに、クレアチンシャトルで末端まで運ばれたATPは、細胞骨格アクチンが突起を成長させる力に変換されるが、ATPが不足すると、アクチン代謝が減速したという。つまり、突起の伸長によるATPの消費を抑え、ATP濃度を細胞全体で一定に保つ機構を備えていることが分かった。

同研究成果は、脳神経細胞がエネルギー供給系を組み合わせてATPレベルを維持すメカニズムを明らかにしたもので、虚血による神経細胞のダメージや、ミトコンドリア変性を伴う神経変性疾患の病態の解明や治療法の開発につながる可能性があるとしている。

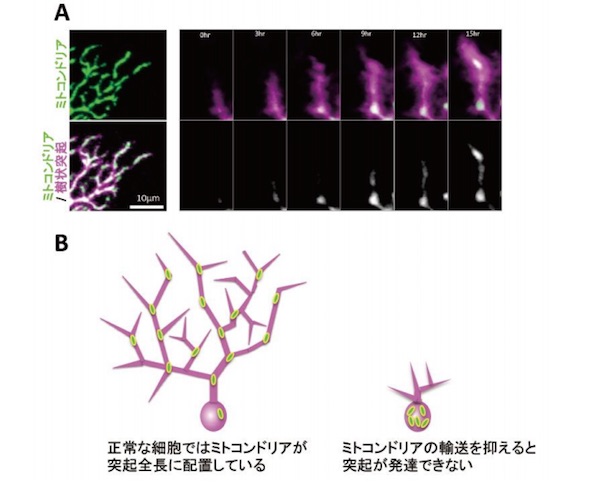

(A)プルキンエ細胞にミトコンドリアを標識する分子と赤色蛍光を発する分子を発現させ観察すると、複雑に伸びた突起全体にミトコンドリアが分布している様子が分かる(左)。顕微鏡観察像を3時間置きに撮影し、突起の成長を追跡すると、伸びて行く突起にミトコンドリアが運ばれる様子が観察される(右)。(B)正常な細胞では発達した突起全長にミトコンドリアが分布している(左)。ミトコンドリアの突起への輸送を止めると突起が成長できなくなる(右)。

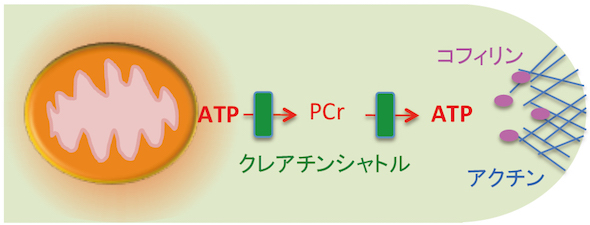

(A)プルキンエ細胞にミトコンドリアを標識する分子と赤色蛍光を発する分子を発現させ観察すると、複雑に伸びた突起全体にミトコンドリアが分布している様子が分かる(左)。顕微鏡観察像を3時間置きに撮影し、突起の成長を追跡すると、伸びて行く突起にミトコンドリアが運ばれる様子が観察される(右)。(B)正常な細胞では発達した突起全長にミトコンドリアが分布している(左)。ミトコンドリアの突起への輸送を止めると突起が成長できなくなる(右)。 成長する神経突起では、近くまで運ばれたミトコンドリアが生産したATPエネルギーをクレアチンシャトルという機構でさらに末端まで運ぶ。このATPはコフィリン分子を制御して細胞骨格アクチンが突起を成長させる力に変換される。ATPが不足するとアクチン代謝が止まり、突起の成長でATPを消費させないようにする。

成長する神経突起では、近くまで運ばれたミトコンドリアが生産したATPエネルギーをクレアチンシャトルという機構でさらに末端まで運ぶ。このATPはコフィリン分子を制御して細胞骨格アクチンが突起を成長させる力に変換される。ATPが不足するとアクチン代謝が止まり、突起の成長でATPを消費させないようにする。- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

関連記事

東アジア最大の天体望遠鏡を実現する3つの新技術

東アジア最大の天体望遠鏡を実現する3つの新技術

京都大学 宇宙総合学研究ユニットの特任教授でありユビテック顧問も務める荻野司氏が、東アジア最大となる口径3.8mの光学赤外線望遠鏡の開発プロジェクトについて語った。同望遠鏡の開発には、日本発のさまざまな技術が利用されているという。 SiC-MOSFETの課題克服へ、新材料を用いたゲート絶縁膜で信頼性を向上

SiC-MOSFETの課題克服へ、新材料を用いたゲート絶縁膜で信頼性を向上

SiC-MOSFETの量産採用に向けた課題の1つとして挙げられているのが、酸化シリコンを用いたゲート絶縁膜に起因する動作時の信頼性の低さだ。大阪大学と京都大学、ローム、東京エレクトロンは、AlON(アルミニウム酸窒化物)を用いたゲート絶縁膜によって、SiC-MOSFETの信頼性を高める技術を開発した。 ダイキンがオープンイノベーション拠点を設立――京大との包括提携も

ダイキンがオープンイノベーション拠点を設立――京大との包括提携も

ダイキン工業は新たにオープンイノベーション拠点を2015年に設立する。合わせて京都大学との包括提携も発表。産学の幅広い知識や技術を呼び込み、イノベーション創出を目指す方針だ。 非円形歯車を介した変速が変速機の「駆動力抜け」と「変速ショック」をなくす

非円形歯車を介した変速が変速機の「駆動力抜け」と「変速ショック」をなくす

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と京都大学は、独自設計の非円形歯車を用いて、変速時における駆動力抜けと変速ショックが全く発生しない変速機を開発したと発表した。非円形歯車の動作の様子も映像で紹介されている。 京大発、未来型ビークル「Permoveh」――全方向駆動車輪で真横も斜めも回転も自在!!

京大発、未来型ビークル「Permoveh」――全方向駆動車輪で真横も斜めも回転も自在!!

京都大学大学院 工学研究科の小森雅晴准教授は、全方向駆動車輪を搭載した未来型の乗り物「Permoveh(Personal Mobile Vehicle)」を開発。前後・左右・斜め・回転が可能で、周囲の人と調和して移動できるパーソナルモビリティとしての利用に期待を寄せる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 錠剤内部を透視するNIR検査装置を開発、1時間当たり最大25万錠を処理

- 画像データで測定できる小型尿分析器を開発、設置面積は約3分の2

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 心不全患者向けアプリ、在宅で食事やセルフケアも支援

- オリンパスが八王子に本社を移転、全ての事業機能を集約したグローバル本社へ

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- 医療および製薬DX市場は2035年に1.3兆円規模へ、AI創薬が急成長のけん引役に

コーナーリンク

細胞の活動に必要なエネルギーの多くはミトコンドリアで生産される。ミトコンドリアはブドウ糖と酸素を水と二酸化炭素に変換する過程でATPエネルギーを産生する。

細胞の活動に必要なエネルギーの多くはミトコンドリアで生産される。ミトコンドリアはブドウ糖と酸素を水と二酸化炭素に変換する過程でATPエネルギーを産生する。