よく見えるほど位置変化が分からない視覚処理の特性を発見:医療技術ニュース

東北大学は、視線移動の前後で視覚像の位置変化が見えにくくなるサッカード抑制という現象が、はっきり見える刺激に対してより大きく起こることを発見した。

東北大学は2020年6月5日、視線移動の前後で視覚像の位置変化が見えにくくなるサッカード抑制という現象が、はっきり見える刺激に対してより大きく起こることを発見したと発表した。同大学電気通信研究所 教授の塩入諭氏らの研究グループによる成果だ。

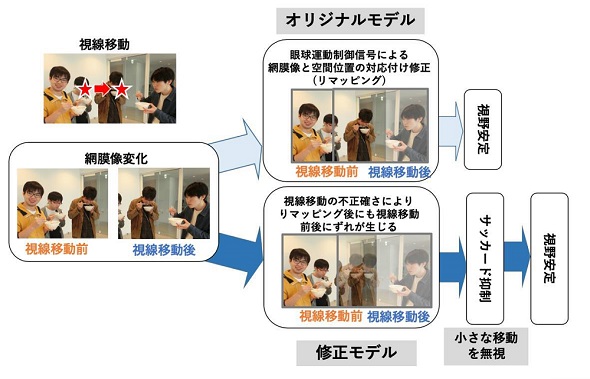

視線を動かすたびに網膜に映る画像は大きく変化するが、実際は静止画を見ているようにその変化を感じない現象を視野安定性という。位置変化に対するサッカード抑制とは、視線の移動前後で見ているものが動いた時、その動きが小さければ気づかない現象を指し、視野安定性の謎を解く鍵といわれている。

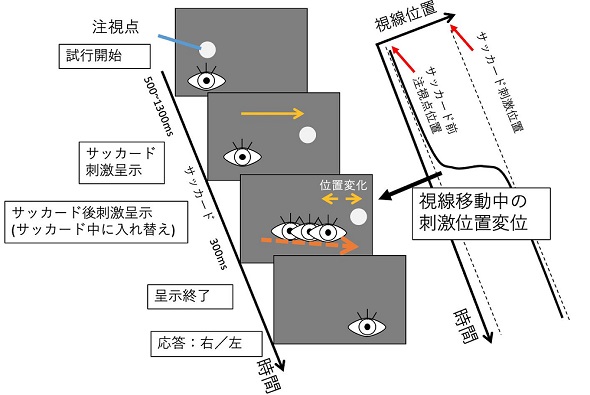

研究グループは、サッカードと呼ばれる急速眼球運動(視線移動)中に移動する刺激(白い円)の移動方向を被験者が答えるという感度計測実験を行った。

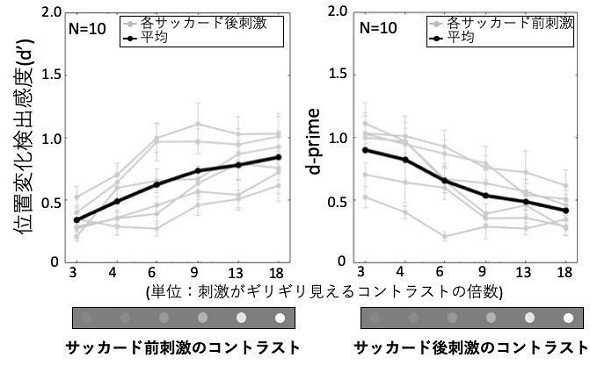

背景に対するコントラストを変化させることで見やすさを変え、刺激の移動方向の正答率を計測したところ、移動前の刺激コントラストを上げて見やすくすると正答率は上昇した。これは見やすくなったことで位置変化検出も容易になるという通常の感覚知覚処理の特性と一致する。

一方で、視線移動後の刺激コントラストを高くすると正答率は下がり、見やすくなるほど位置変化の検出が難しくなった。この結果から、眼球運動時には、脳が眼球運動後の視覚情報を用いて位置変化の検出を抑制していることが示された。

視野安定性は、視覚科学の世界で解明されていない長年の謎の1つだ。今回の研究成果は、視野安定のために脳が行う情報処理の理解を進めるものであり、人間が見る世界をより忠実に理解できるAI(人工知能)の実現にもつながるとしている。

関連記事

ヒトの認知機能をつかさどる脳内情報表現の可視化に成功

ヒトの認知機能をつかさどる脳内情報表現の可視化に成功

情報通信研究機構は、ヒトの認知機能と脳活動の関係を説明する情報表現モデルを構築し、脳内情報表現を可視化することに成功した。今後、学習や加齢による認知機能の脳内表現の変化や、個人の能力を定量的に可視化するなどの応用が期待される。 従来の人工知能に実装されていない、脳内のシークエンス入力を発見

従来の人工知能に実装されていない、脳内のシークエンス入力を発見

東京大学は、海馬ニューロンが受けるシナプス入力を大規模に可視化することで、近くのシナプスが特定の順番で反復入力を受けることを発見した。 視覚と聴覚で異なる時間判断の仕組みの一端を解明

視覚と聴覚で異なる時間判断の仕組みの一端を解明

産業技術総合研究所は、脳内の処理時間や処理経路の異なる感覚情報がどのように統合されて主観的な現在が構築されるのか、その仕組みの一端を明らかにした。 クチナシ由来の色素成分が近視進行を抑制する可能性

クチナシ由来の色素成分が近視進行を抑制する可能性

慶應義塾大学は、クチナシ由来の色素成分「クロセチン」に、近視の進行抑制に関連する遺伝子の1つ「EGR-1」の発現量を増やす効果があることなどを確認した。 立体視の得意不得意にかかわる神経基盤を解明

立体視の得意不得意にかかわる神経基盤を解明

情報通信研究機構と大阪大学は、ヒトの立体視力の個人差に対応した神経線維束を明らかにした。今後、弱視など立体視と関わる視覚障がいの解明や、個人差を考慮した映像提示技術の開発などにつながるとしている。 香りが記憶に逆効果、かんきつ系の匂いがオレンジ色を覚えにくくする

香りが記憶に逆効果、かんきつ系の匂いがオレンジ色を覚えにくくする

九州大学は、かんきつ系の香りには、オレンジ色を覚えにくくする効果があることを明らかにした。嗅覚の情報が特定の視覚情報に影響を与える可能性を示すもので、複数の感覚の統合機構の解明につながることが期待される。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク