細胞を生きたまま観察し、骨形成の初期過程を解明:医療技術ニュース

大阪大学は、骨芽細胞を生きたままナノレベルで観察し、骨の素となる基質小胞が運搬、分泌される過程を解明したと発表した。骨粗しょう症、歯周病などの病態解明や治療法の開発につながることが期待される。

» 2019年07月23日 15時00分 公開

[MONOist]

大阪大学は2019年7月4日、骨芽細胞を生きたままナノレベルで観察し、骨の素となる基質小胞が運搬、分泌される過程を解明したと発表した。同大学大学院歯学研究科 教授の村上伸也氏らと、産業技術総合研究所(産総研)、ライオンの共同研究グループによる成果だ。

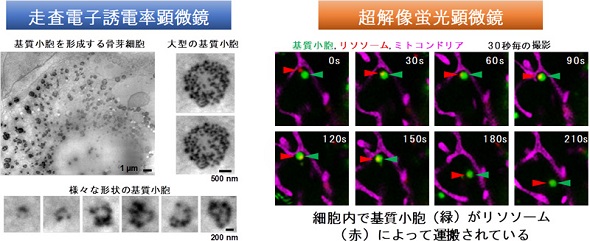

研究グループは、産総研が独自開発した走査電子誘電率顕微鏡(SE-ADM)と超解像蛍光顕微鏡を併用し、培養細胞が基質小胞を形成する過程の可視化に成功した。

その結果、細胞内に蓄積した基質小胞が、細胞内の不要物を分解するリソソームによって運ばれ、細胞外に分泌されるという、骨形成の初期過程が明らかになった。

基質小胞は1967年に発見されたが、生細胞を直接観察して詳細に解析することが難しく、骨組織形成の初期過程については、仮説レベルの研究にとどまっていた。今回の成果により、骨や歯などの硬組織が形成されるメカニズムへの理解が深まり、骨粗しょう症、歯周病などの病態解明や、治療法の開発につながることが期待される。

関連記事

歯科口腔外科向け骨再生材料を製品化

歯科口腔外科向け骨再生材料を製品化

東北大学は東洋紡と共同で、歯科口腔外科領域の骨欠損を対象とした骨再生誘導材を製品化した。商品名は「ボナーク」で、2019年秋から販売を開始する。 破骨細胞が骨を溶かす様子を可視化することに成功

破骨細胞が骨を溶かす様子を可視化することに成功

大阪大学は、破骨細胞が骨を溶かしている部位を可視化する蛍光プローブを作製し、独自に開発した生体2光子励起イメージング装置を用いて、生体そのままの状態で破骨細胞の機能を評価することに成功した。 骨粗しょう症診療向け小型X線骨密度測定装置を発売、狭スペースに対応

骨粗しょう症診療向け小型X線骨密度測定装置を発売、狭スペースに対応

GEヘルスケア・ジャパンは、骨粗しょう症診療向けの小型X線骨密度測定装置 「Chorale」を発売した。奥行きを約30cm短くしたことで、より狭いスペースでも設置・運用できる。 骨形成に関わるタンパク質「Sp7/osterix」の新しい遺伝子制御メカニズムを解明

骨形成に関わるタンパク質「Sp7/osterix」の新しい遺伝子制御メカニズムを解明

東京大学は、骨形成において遺伝子発現のスイッチとして働くタンパク質「Sp7/osterix」について、ゲノムの全領域にわたって調査した。その結果、従来の様式とは異なる、新たな遺伝子制御メカニズムを発見した。 骨髄の空洞を維持する遺伝子が見つかる、再生医療や骨粗しょう症治療に期待

骨髄の空洞を維持する遺伝子が見つかる、再生医療や骨粗しょう症治療に期待

大阪大学は、間葉系幹細胞で発現する転写因子Ebf3が、血液細胞の工場である骨髄腔を維持し、血液細胞を育てる微小環境を作っていることを明らかにした。 歯科のインプラント治療で使用可能な人工骨、歯の無機成分と同じ組成

歯科のインプラント治療で使用可能な人工骨、歯の無機成分と同じ組成

九州大学とジーシーは、骨の無機成分と同組成の人工骨を開発し、歯科用インプラント治療で使用可能な人工骨として国内初の薬事承認を得た。これにより治療時の患者への侵襲を伴う自家骨採取が不要になる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR