光を受けるとオフになる、魚類や鳥類のユニークな光センサー:医療技術ニュース

京都大学は、光を受けてスイッチを「オフ」にする、動物の光センサータンパク質「Opn5L1」を発見した。また、魚類から鳥類までの脊椎動物が脳内にOpn5L1を持つことで、哺乳類よりも多様な方法で光環境に対応していることを解明した。

京都大学は2018年4月2日、光を受けてスイッチを「オフ」にする、動物の光センサータンパク質「Opn5L1」を発見し、その性質を解明したと発表した。同大学理学研究科 名誉教授の七田芳則氏らと、立命館大学、岡山大学、神戸薬科大学、京都府立医科大学、大阪大学の共同研究グループによるものだ。

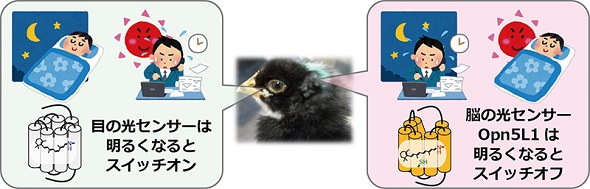

多くの動物は、オプシンと呼ばれる光センサータンパク質を持っている。オプシンは光を受けるためにタンパク質内部にレチナール(ビタミンAの誘導体)を持ち、光を受けるとレチナールの形を変化させてスイッチをオンにし、視覚などの生理機能を発現する。眼で機能する視覚オプシンでは、変化させたレチナールを捨てて、スイッチをオフの状態に戻し、新しいレチナールを取り込んで次の光に対応する。

同研究グループは、オプシンの中でもニワトリの脳で機能するOpn5L1が、光を受けると逆にスイッチをオフにする機能を持つことを確認した。さらに、Opn5L1はスイッチオフした後もレチナールを捨てずに保持し、また元の状態に戻ることが分かった。

哺乳類を除く、魚類から鳥類までの幅広い脊椎動物はOpn5L1を持っている。このことから、これらの動物は光を受けてスイッチオンするオプシンと、スイッチオフするOpn5L1の両方を持ち、それらを環境に応じて巧みに使い分けることにより、ヒトを含む哺乳類よりも多様な方法で光環境に適応していることが解明された。

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

- 浴室ぬめりや生乾き臭を1時間で撃退、負イオンがオゾンの酸化作用に作用

- 連邦政府封鎖明けからAI駆動型デジタルヘルス活用が急加速する米国の医療DX

- ゼブラフィッシュ胚でノロウイルスの人工合成に成功

関連記事

体温の日内制御、恒温動物と変温動物で共通の仕組みを発見

体温の日内制御、恒温動物と変温動物で共通の仕組みを発見

京都大学が、マウスとハエで共通に保存される体温の日内リズムを制御する仕組みを明らかにした。カルシトニン受容体とよばれるGタンパク質共役受容体が重要な役割を担うことを突き止めた。 ステロイドホルモンが免疫力を高めるメカニズム、昼と夜で反応に違い

ステロイドホルモンが免疫力を高めるメカニズム、昼と夜で反応に違い

京都大学は、ステロイドホルモンの1つであるグルココルチコイドが免疫力を高めるメカニズムを明らかにした。不規則な生活によるグルココルチコイドの分泌の乱れが、免疫力を低下させる可能性を示唆するものだ。 体に触れながら話しかけると、乳児の脳活動が活発に

体に触れながら話しかけると、乳児の脳活動が活発に

京都大学は、他者から触れられる経験が、乳児の脳活動に影響を与えることを明らかにした。体に触れられながら話しかけられる経験が、学習や予期に関わる乳児の脳活動を促進する可能性を示した。 がん細胞の増殖は二刀流、増殖を遅くする敵を倒しながら増える

がん細胞の増殖は二刀流、増殖を遅くする敵を倒しながら増える

京都大学は、細胞が本来持っている防御ネットワークを突き破って異常増殖する、がん細胞特有の性質を説明する分子機構を発見した。今後のがん治療や新たな分子標的治療の開発に貢献することが期待される。 聴覚だけを頼りに音源の位置や動きを判断する時、大脳は2つの情報を個別処理する

聴覚だけを頼りに音源の位置や動きを判断する時、大脳は2つの情報を個別処理する

京都大学は、大脳皮質において、互いに矛盾する2つの聴覚情報は統合して処理するのではなく、別々の状態のまま扱われていることを確認した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 医薬品の安定供給へ、東和薬品と大塚製薬が戦略的協業を開始

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- 血液凝固を約5分に短縮する真空採血管を発売、検査を迅速化

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- コンタクトをつけるだけで眼圧を測定、緑内障の早期発見へ

- アステラス製薬がヒト型ロボットによる細胞培養の自動化に向け、技術指定を取得

- 汗中乳酸をモニタリングするウェアラブルデバイスを開発

コーナーリンク