「単なる試作機器や製造設備で終わらせないためには?」――今、求められる3Dプリンタの真価と進化:3Dプリンタブームのその先(4/5 ページ)

モノの概念を破壊する新たなモノの創出

3Dデータの流通プラットフォームとともに考えていかなければならないのが、3Dプリントした後の「モノ」の流通プラットフォームだ。現在のように、3Dデータを物質化するという利用だけでは、従来の製造方式の置き換えにしかならず、広がりがない。そのため、3DプリンタとITを結び付ける“もう一工夫”が重要だという。

「インターネットによって、圧倒的に多くの人が情報発信できるようになった。3Dプリンタもそれになぞらえて、『これまででより多くの人が“モノづくり”に参加できるようになったこと(=民主化)が価値だ』といわれている。私もそう考えてきたが、実はそれではまだ“半分”なのだということに気が付いた。インターネットのときは、ハイパーリンクやブログなどの基礎技術が背後にあって、発信された情報と情報とがシステムによって有機的につながって膨らんでいく仕組みがあった。これに対し、3Dプリンタで作られるモノは、いったん出力してしまうと『単体(スタンドアロン)』でしかない。この弱点をクリアしなければ広がりがない。そこで、ハイパーリンクやブログのような概念の“物質版”を発明しなければいけない。

これまでの『モノ』という概念からは絶対に出てこないような、『モノとモノ』、あるいは『モノと情報』とがつながって、関係性が増殖していくような基礎技術をインフラレベルで整備することが大切。これがないと3Dプリンタはすぐに限界を迎えてしまう。ここを早急に何とかしなくてはならない」と田中氏。

情報を持った「モノ」

そこで田中氏は2014年より、3Dプリンタで物質化されたモノに「情報」を埋め込む研究に取り組んできた。具体的には、造形中にRFIDチップを自動で埋め込むことができる3Dプリンタを開発したのだ。RFIDチップには、3Dデータの作者の氏名や作成日、作品の説明などの情報を書き込むことが可能。RFIDチップの埋め込まれた造形物をスマートフォンなどにかざせば情報を読み出すことができるという。

「この装置により、情報を持った物質(モノ)を作り出すことができるようになった。RFIDチップを埋め込んでおけば、情報の読み込みだけでなく、書き込みも行える。こうなるともう単なる『モノ』ではなくなり、あらゆるモノが外部記録メディアになる。IoTならぬ『MoT(Memory of Things)』だ」と田中氏は語る。こうした利用が当たり前になれば、例えば、テイクアウトしたコーヒーの蓋(に埋め込まれたRFIDチップ)から購入日時、コーヒーの種類、金額などの情報を読み出すことも容易にできるわけだ。

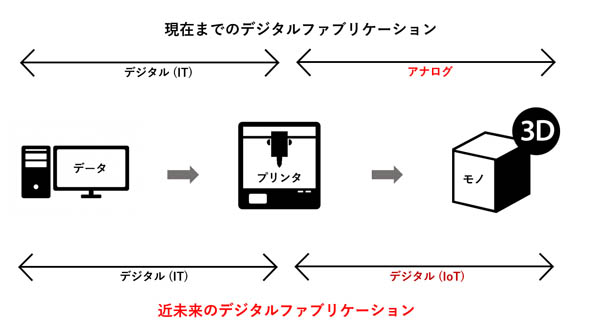

「“デジタルファブリケーション”という言葉が定着してきたが、結局『デジタル』と呼べるのはまだ半分だけ。PC上で3Dモデリングして3Dプリンタにデータを渡すまでは確かに『デジタル』だが、3Dプリンタから印刷されてくるモノは『アナログ』な物質にすぎない。ただ、これからは作られた物質でさえも、デジタルのインフラと結び付けることが大切。これがIoTだ。そこで、RFIDチップを介して、3Dプリンタで作られたモノとWeb(URL)とがひも付けられるようにして、モノに記憶を持たせたり、トレーサビリティを実現したりする。こういう情報基盤ができれば、この基盤の上に、各社の新しいサービスやアプリケーションのアイデアがたくさん立ち上がるだろう。ここまで来てやっと、本当の革新性が理解されるはずだ」(田中氏)。

こうした仕組みが実社会でどの程度受け入れられるのかは未知数だが、モノと情報の融合は、モノから情報を得る、モノを介して作った人(製造元など)とつながるなど、インターネット時代ならではの「モノの再定義」をもたらす可能性を秘めている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 共振はなぜ起きる? ばね−マス系と伝達関数で考える

- なぜ「最新の優れた技術」が現場で使われないのか

- 3Dプリンタ用高靭性材料「ToughONE」の対応機種を小型モデルへ拡大

- 設計者の思考を止めないという視点

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 主応力とミーゼス応力は何が違うのか 「応力」で考える強度設計の基本

- キヤノン、32年連続でiF DESIGN AWARDを受賞 金賞に全身用X線CT診断装置が選出

- 変形玩具から着想のICOMA「TATAMEL BIKE」がiF DESIGN AWARD 2026を受賞

- 測量の常識を変えるハンディー型3Dスキャナー 歩くだけで空間を丸ごと3D点群化

- 直径2.5mの巨大アートを3Dプリント、カーボンリサイクル素材で実現

現在までのデジタルファブリケーションと近未来のデジタルファブリケーションの違い

現在までのデジタルファブリケーションと近未来のデジタルファブリケーションの違い