不均一系触媒反応の機構と反応器:はじめての化学工学(12)(2/2 ページ)

触媒反応器の種類

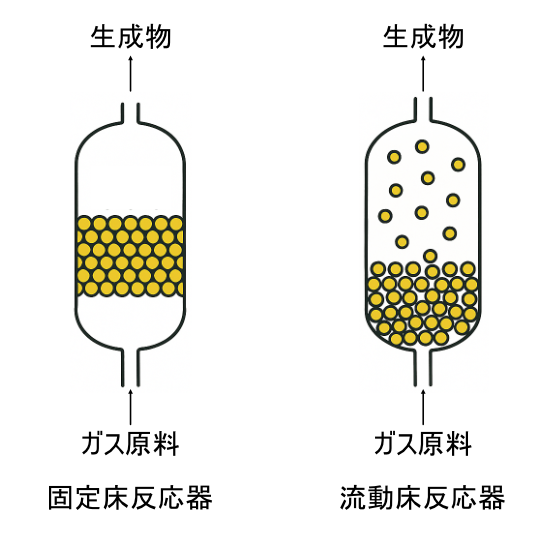

触媒の性能を最大限に引き出すには、反応形式(気固、気液固など)や反応条件(熱、圧力など)に応じて、最適な反応器を選択する必要があります。ここでは気固触媒反応器を例に紹介します。

固定床反応器は、筒状の容器に触媒ペレットを充填し、その中をガスが流れる形式です。構造がシンプルで、触媒が固定されているため摩耗が少ないという利点があります。流れは理想的な管型反応器(PFR)に近く、高い転化率を得やすいです。しかしPFRと同様に、大きな発熱や吸熱を伴う反応では、触媒層内に温度分布が生じやすくなります。特に発熱反応では局所的な高温部(ホットスポット)が形成され、触媒の劣化や副反応を引き起こす危険性があります。

流動床反応器は、粉末状の触媒をガスの力で流動させ、あたかも液体のように振る舞わせる形式です。粒子が激しく混合されるため、反応器内の温度が均一になり、ホットスポットの形成を抑制できる利点があります。一方、ガスと触媒が混合しながら流れるため、ワンパスでの転化率は固定床に劣ります。さらに、触媒粒子同士の衝突による摩耗や、流動状態を保つために操作条件範囲が狭いという課題もあります。

気液固触媒反応器の場合は、中心に触媒を充填(じゅうてん)し、下からガスを吹き込み、上から液を吹きかけます。これにより対向流の形式で反応が進められます。もしくは液体で固体触媒を流動させた状態で、下からガスを吹き込むことで流動床として反応できます。流動方式には、下から連続的に液体を供給する方法以外にも、張り込んだ液体を撹拌(かくはん)することで分散させる方法もあります。

まとめ

今回は、不均一系触媒反応の基本となる機構や装置について解説しました。どんなに優れた触媒を開発しても、拡散律速に陥ってはその能力を発揮できません。どんなに活性の高い触媒でも、反応熱を除去できなければすぐに劣化してしまいます。運用での性能維持も考慮して、触媒、反応器、運転条件の最適な組み合わせを決める必要があります。

関連記事

さまざまな反応器における設計方程式

さまざまな反応器における設計方程式

化学反応器の設計には設計方程式の理解が必要です。今回は、さまざまな反応器を例に、一次、不可逆、等温における設計方程式について解説します。 反応装置の種類と反応特性

反応装置の種類と反応特性

化学プラントで用いられる反応装置は、その操作方式や構造によって異なる反応特性を示します。代表的な反応装置ごとに基本構造と特徴を解説します。 撹拌動力計算とスケールアップ指標

撹拌動力計算とスケールアップ指標

前回は、撹拌の概念や装置について解説しました。今回は、撹拌槽の設計や運転条件を決める上で欠かせない撹拌動力計算と無次元指標、スケールアップの考え方について解説します。 撹拌の役割と基本構成

撹拌の役割と基本構成

撹拌は化学プロセスを安定/高効率に運転する上で不可欠な単位操作です。今回は撹拌の役割や装置構成について、そして撹拌翼の種類について解説します。 化学プロセスにおけるバッチ操作と連続操作の違い

化学プロセスにおけるバッチ操作と連続操作の違い

化学プロセスは大きくバッチ操作と連続操作に分類されます。これらは製造する製品の特徴や品質要件にあった操作が選択されます。今回はバッチ操作と連続操作の一般的な違いと使い分け方を紹介します。 物質収支とエネルギー収支の考え方

物質収支とエネルギー収支の考え方

化学工学計算の中で物質収支とエネルギー収支は、化学プロセスの挙動を理解し最適化するために不可欠です。今回は、物質収支やエネルギー収支の基本的な考え方と計算事例を解説します。 配管流れの基本的な計算方法

配管流れの基本的な計算方法

化学プラントでは、原料や製品、中間生成物などさまざまな流体を目的の場所に輸送する必要があります。それぞれの単位操作の間は配管をつないで移送されることから、配管はプラントの血管とも言えます。今回は配管設計の基本となる事項を解説します。 そもそも化学工学って何?

そもそも化学工学って何?

化学工学は、多くの工業製品の生産を陰で支える重要な学問分野です。しかし、化学工学とは具体的に何をするのでしょうか? 第1回は、初めて化学工学を学ぶ方を対象に基本的な要素を分かりやすく解説します。 実験室で成功した化学反応を工業規模で再現する難しさとは?

実験室で成功した化学反応を工業規模で再現する難しさとは?

化学工学は、実験室規模で確立した化学的プロセスを産業規模で実現するための工学分野です。規模が大きくなると不都合が生じやすく、ビーカーやフラスコとは異なる工業的に最適化された構造をしています。今回はプラントの主要な構成要素である槽、塔、熱交換器を紹介します。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

コーナーリンク