不均一系触媒反応の機構と反応器:はじめての化学工学(12)(1/2 ページ)

前回は基本的な反応計算の考え方を解説しました。今回は固体触媒を用いた不均一系触媒反応を取り扱います。

触媒の役割とプロセス種別

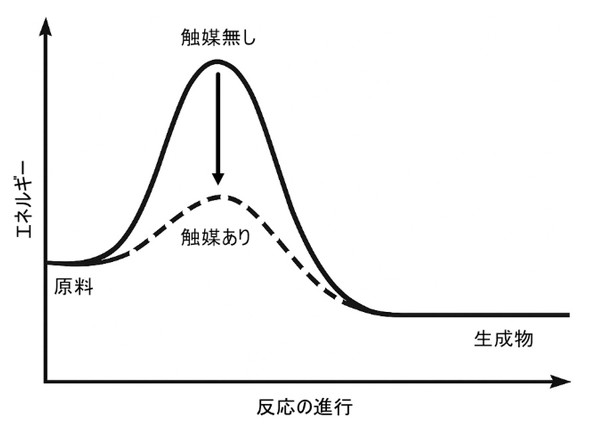

化学プラントで生産される製品の85%以上で触媒が使用されているといわれています。触媒は、それ自体は変化せずに化学反応の速度を向上させる物質です。反応に必要なエネルギーの山(活性化エネルギー)を低くする役割があります。

この触媒は、反応物との混ざり合い方によって「均一系」と「不均一系」に大別されます。

均一系触媒は反応物と同じ液体などに溶けて反応します。活性/選択性が高いですが、反応後に生成物と触媒を分離/回収するのが困難です。

対して不均一系触媒は、主に固体であり、気体や液体の反応物とは異なる相に存在します。反応後はろ過などにより触媒を分離できるため、回収/再利用が均一系触媒に比べて後処理が容易です。プロセス全体の生産性を考慮すると、実際の化学プラントでは不均一系触媒が基本的に選択されます。

触媒反応の7ステップ

不均一系触媒反応は、均一系触媒反応と比べて複雑なプロセスで進行します。流体が固体に接して流れるとき、その固体の表面には流れがほとんどない境膜(きょうまく)という層が存在します。この流れのない境膜の中を、原料が触媒の表面までたどり着くために原料が「拡散」して進みます。

気体の原料A固体触媒の表面で反応して気体の生成物になる「気固触媒反応」を例に挙げます。このプロセスは、7つのステップに分解できます。

- 外部拡散(境膜拡散):外側にある原料が、境膜を通って触媒表面へ移動する

- 内部拡散(細孔内拡散):原料が触媒の細孔を通り内部の活性点へ移動する

- 吸着:原料Aが活性点の表面に吸着する

- 表面反応:吸着した原料が活性点上で反応し、生成物が得られる

- 脱離:生成物が活性点から離れる

- 内部拡散(細孔内拡散):生成物が細孔を通り触媒の外部表面へ移動する

- 外部拡散(境膜拡散):生成物が触媒表面から離れて外部へ出ていく

これら7つのステップはつながっています。プロセス全体の速度は、この中で最も遅いステップによって支配されます。この最も遅いステップを「律速段階」と呼びます。律速段階がどのステップになるかによって、反応の挙動は大きく反応律速と拡散律速の2つに分類されます。

表面での化学反応(ステップ3〜5)が最も遅い場合は反応律速になります。このとき、全体の反応速度は触媒固有の化学的な性能に依存します。反応律速は、触媒のポテンシャルを最大限に引き出せていることを意味します。

対して、原料や生成物の物理的な移動(ステップ1、2、6、7)が最も遅い場合は拡散律速になります。どんなに高性能な触媒を使っても、原料が活性点にたどり着けなかったり、生成物が活性点から離れられなかったりするため、触媒の能力が十分に発揮されません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

コーナーリンク