化学プロセスにおけるバッチ操作と連続操作の違い:はじめての化学工学(4)(1/2 ページ)

化学プロセスは大きくバッチ操作と連続操作に分類されます。これらは製造する製品の特徴や品質要件にあった操作が選択されます。今回はバッチ操作と連続操作の一般的な違いと使い分け方を紹介します。

バッチ操作と連続操作の特徴

化学製品は、反応や蒸留などさまざまな処理(単位操作)を組み合わせて生み出されます。化学プロセスにおいて、原料を製品に変換する方法は大きく「バッチ操作」と「連続操作」に分けられます。

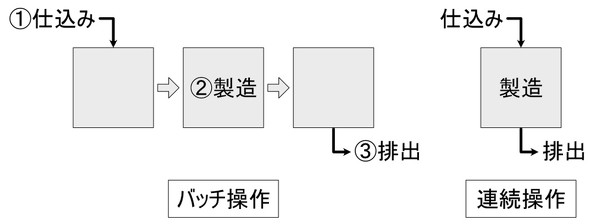

バッチ操作は、断続的に行われるプロセスです。回分(かいぶん)操作とも言われます。装置に原料を一度に仕込み、一定時間かけて反応や分離などの操作を行った後、製品を取り出す操作方式です。一連のプロセスが完了するごとに設備を一度停止し、洗浄や仕込みなど次のプロセスの準備を行います。

対して連続操作は、連続的に行われるプロセスです。装置に原料を連続的に供給し、製品も連続的に取り出します。事前に安定稼働させるための立ち上げ操作があり、その後は常に処理が行われ続けています。

基本的な使い分け

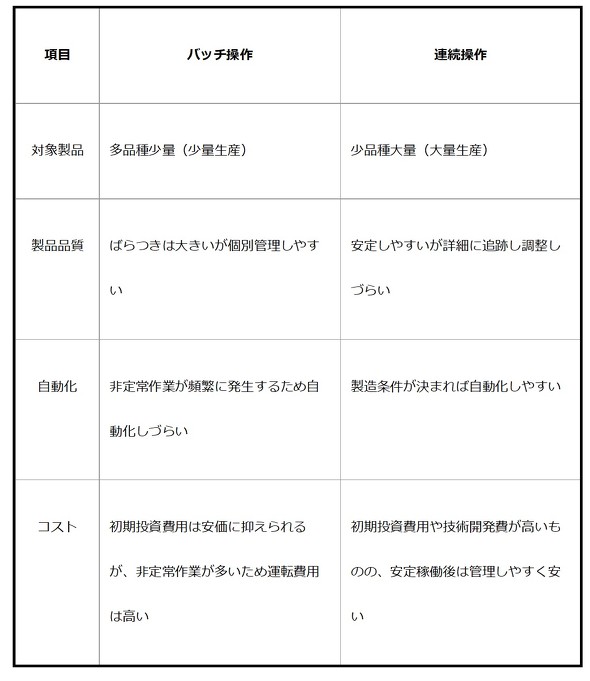

バッチ操作の重要な特徴は、バッチごとに細やかに調節し管理できる点です。異なる製品を小規模で生産しながら、それぞれの工程を慎重に制御することが可能になります。検査後の調節や製造後の洗浄のような対応も容易です。つまり多品種少量生産の機能性材料などに適しています。ただし非連続的な運転に伴う無駄な時間やエネルギーの消費があるため、効率性の面で改善が求められます。

連続操作では、原材料が途切れることなく処理装置を通過するため、プロセス全体の稼働率が高まります。つまり同じ性状の製品を大量生産するコモディティ製品に適しています。プロセスに区切りがないことから、原料と製品の品質をひも付けて管理するための難易度が上がります。

バッチ操作は機能性を追求できるもののオペレーション面で不利になります。採算性の観点から、連続操作でありながらも機能性を両立できる製造技術の開発が求められています。

バッチ操作と連続操作のどちらを選択するかは、生産量、製品品質、経済性、環境影響などを考慮して決定されます。表1にバッチ操作と連続操作の一般的な比較をまとめました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- マイクロ波を活用した真空溶剤蒸留回収装置を開発、2027年に販売

- 「飲料缶の技術」を応用、金属と樹脂を強固につなぐ「PLATEM」

コーナーリンク