「ふく射」による熱の伝わり:CAE解析とExcelを使いながら冷却系設計を自分でやってみる(7)(5/9 ページ)

真空蒸着装置の熱計算

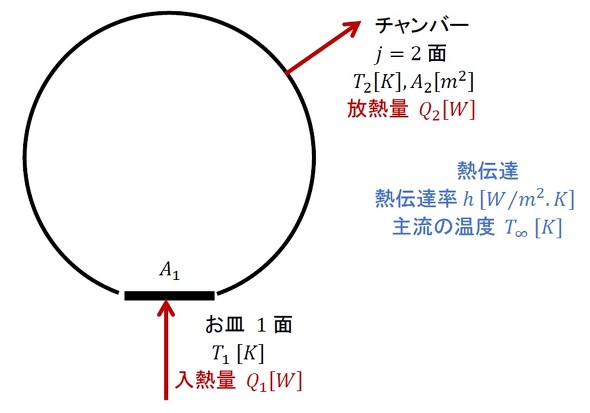

前述した計算法を真空蒸着装置に適用します。ただし、ここでは問題を簡単にすることとします。簡素化したモデルを図10に示します。

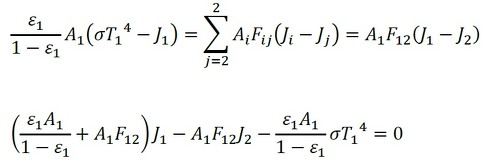

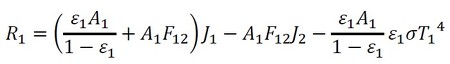

i面を1面、j面を2面と表記します。1面について、式36は次式となります(式37)。

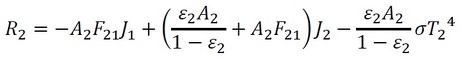

2面については、1と2を入れ替えて次式となります(式38)。

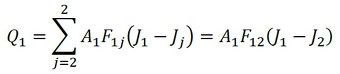

T1とT2が決められていて、1面と2面との間の熱のやりとりを求める場合には、式37と式38の連立方程式を解き、J1、J2を求めて、式35から熱の移動量を導き出します。しかし今回の場合、T1は加熱したい温度であり既知ですが、T2は部屋の空気の温度T∞とチャンバー外側表面の熱伝達率hで決まるため未知数となります。つまり、未知数はJ1、J2、T2の3つになります。もう1つ式を作ります。図10のQ2は、熱伝達で部屋の空気に移動すると考えて次式で表せます(式39)。

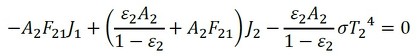

式35から、Q1は次式となります(式40)。

1と2を入れ替えて、Q2は次式となります(式41)。

ここでは、式39と式41が等しいとしましょう。

これで、式37、式38、式42の連立方程式ができました。ですが、かなり困りものです……。ふく射の問題は、温度の4乗の項が出てきて4次方程式となります。4次方程式の解を陽の形で表すことができるとのことですが、この方法は止めておきましょう。

あらためて、以下に示す3つの式を作ります(式43〜45)。

そして、式46が最小になるように未知数を「Excel」のソルバー機能で求めます。

形態係数は1面(お皿)が放射する熱の全量が2面(チャンバー)に届くと考えて、次式とします(式47)。

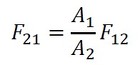

式27を使うと、F21は以下となります。

しかし、少し変ですね……。図10を見てみると、2面からの放射のほとんどは2面に届きますが、今回のモデルはこの点を考慮していません。よって、近似計算となります。面の数を増やすと厳密な計算となります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 3Dモデリングツールの積層造形を支援する機能アップデート

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 再使用型宇宙機の開発にクラウドネイティブなCAD/PDMプラットフォームを採用

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

式37

式37 式38

式38 式40

式40 式42

式42 式43

式43 式44

式44 式48

式48