蛍光分子を1個ずつ検出し、究極の速度で撮像するカメラを開発:医療技術ニュース

京都大学アイセムスは、蛍光分子1個の感度を持ち、究極の速度で撮像できる顕微鏡用カメラを開発した。細胞膜上の分子が動き回る様子や、生きている細胞内の構造を超解像の精度で観察できる。

京都大学アイセムスは2023年5月25日、蛍光分子1個の感度を持ち、究極の速度で撮像できる顕微鏡用カメラを開発したと発表した。細胞膜上の分子が動き回る様子や、生きている細胞内の構造を超解像の精度で観察できる。沖縄科学技術大学院大学、フォトロンとの共同研究による成果だ。

同カメラは、撮像速度は速いがノイズの大きいカメラを使用し、ノイズが1分子の検出に影響を与えないように工夫して開発した。撮像速度は1秒間に3万コマで、これまで観察に用いられていた通常ビデオの1000倍の速度に相当する。

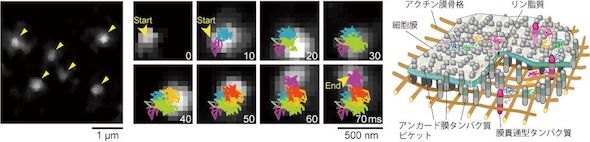

細胞膜の分子を同カメラを用いて観察したところ、分子が動き回る様子を捉えることができた。細胞膜分子は細胞膜全体を乱雑に動き回っていると考えられていたが、実際は線維状高分子のアクチンで仕切られた区画内で激しく動き回りつつ、時々、隣の区画に移動することが分かった。この区画があることで、細胞膜の各所で異なる機能を有することが示唆された。

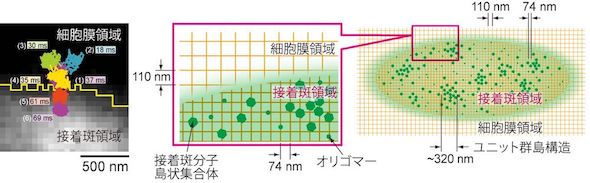

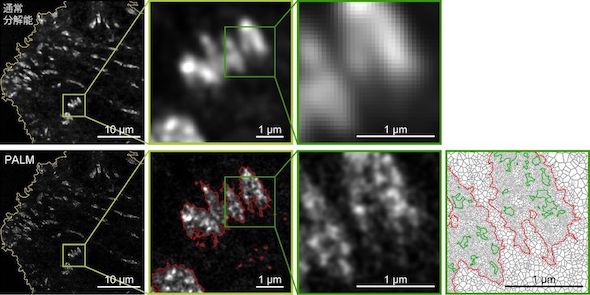

次に、ガン細胞の転移を担う接着斑の構造とそこでの分子の集まり方や動き方について観察した。その結果、通常の蛍光顕微鏡画像では大陸のように見えていた接着斑が、実は多数の小島が集合した群島構造であることが示された。

ほぼ細胞全体にわたって細胞膜を撮影した画像(左端)。接着斑の部分を順次拡大(中、右)。上段は、通常分解能の画像。下段は点描法による超解像PALM画像。見ている分子は、接着斑を構成するパキシリン。下段の右端は、すぐ左の画像を定量解析したもの。緑が島の輪郭。赤が接着斑全体の輪郭[クリックで拡大] 出所:京都大学アイセムス

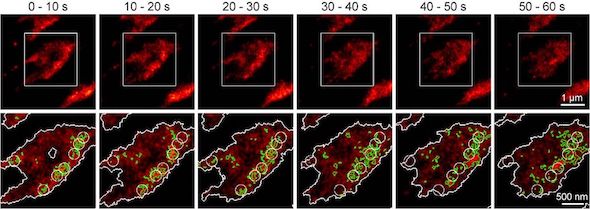

ほぼ細胞全体にわたって細胞膜を撮影した画像(左端)。接着斑の部分を順次拡大(中、右)。上段は、通常分解能の画像。下段は点描法による超解像PALM画像。見ている分子は、接着斑を構成するパキシリン。下段の右端は、すぐ左の画像を定量解析したもの。緑が島の輪郭。赤が接着斑全体の輪郭[クリックで拡大] 出所:京都大学アイセムスまた、超高速点描法により、生きている細胞にある構造体の変化を観察。超解像の精度で、接着斑にある小島が1分間のうちに大きく変化する様子を確認できた。小島は単体で働くのではなく、直径320nmほどの小さな集合体を形成し、これが機能ユニットとして働いていることが明らかとなった。

小島の隙間には液体状の細胞膜があり、これも区画に分かれていた。小島の隙間にある細胞膜には、接着斑に関係ない分子も自由に出入りしており、接着斑の内外でホップ拡散していた。

接着斑は、ガン細胞の転移や増殖を担う構造だ。それが変化する様子や分子の群舞の様子を確認できたことで、ガン細胞の転移を阻止する薬剤の開発が期待される。

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

- 浴室ぬめりや生乾き臭を1時間で撃退、負イオンがオゾンの酸化作用に作用

- 連邦政府封鎖明けからAI駆動型デジタルヘルス活用が急加速する米国の医療DX

- ゼブラフィッシュ胚でノロウイルスの人工合成に成功

関連記事

聴覚的な注意が細かな目の動きの中に現れることを発見

聴覚的な注意が細かな目の動きの中に現れることを発見

NTTは、瞳孔反応など目の細かな動きの中に、どの音声に関心を寄せているかといった聴覚的注意の状況が現れることを明らかにした。人の興味や注意などが聴覚的にどこに向いているのかを、微細な目の動きから読み取れる可能性がある。 引退した人は働き続けている人よりも心疾患リスクが低い

引退した人は働き続けている人よりも心疾患リスクが低い

京都大学は、健康な人ほど就労継続をしやすいというバイアスを取り除いた上で、高齢者の就労継続と心疾患リスクの関連を調べた。その結果、引退した人は働き続けている人よりも、心疾患リスクや身体不活動リスクが低いことが明らかになった。 迅速な救急診療を支援する急性期医療情報ビュワーを発売

迅速な救急診療を支援する急性期医療情報ビュワーを発売

キヤノンメディカルシステムズは、急性期医療情報統合ビュワー「Abierto Cockpit for ER」を発売した。初療室に運ばれた救急患者についての情報を画面表示や音声で通知し、初療現場での迅速な処置を支援する。 オムロンがインドで血圧計生産工場を新設、血圧計普及加速に向けて2025年に稼働

オムロンがインドで血圧計生産工場を新設、血圧計普及加速に向けて2025年に稼働

オムロン ヘルスケアは、インドのタミルナド州の工業団地内に、家庭用、医療機関用血圧計の生産工場を新設する。血圧計普及率が約2%と低水準のインドにおいて、多くの人に血圧計が届くよう体制を整え、同国の健康課題の解決に貢献する。 国内の診断診療支援AIシステム市場を調査、医療へのAI利活用は普及期へ

国内の診断診療支援AIシステム市場を調査、医療へのAI利活用は普及期へ

矢野経済研究所は、国内の診断、診療支援AIシステム市場に関する調査結果を公表した。医療分野におけるAIの利活用は黎明期から普及期に転換しつつあり、その市場規模について、2027年には165億円に拡大すると予測している。 オリンパス相模原物流センターにおける自動倉庫導入の舞台裏(後編)

オリンパス相模原物流センターにおける自動倉庫導入の舞台裏(後編)

オリンパスの主力国内物流拠点である相模原物流センターは自動倉庫導入により業務効率化を果たした。本稿では、自動倉庫導入の背景や自動倉庫システムと併せて取り入れた工夫、プロジェクトの進め方などについて前後編に分けて紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク