パブロフの条件反射の仕組みを解明:医療技術ニュース

情報通信研究機構は、「パブロフの条件反射」の脳内での仕組みを解明した。条件刺激と無条件刺激を同時に与えることを繰り返すことで、摂食行動を司令するニューロンに新しいつながりができて、ニューロンの活動を操れるようになる。

情報通信研究機構(NICT)は2021年8月5日、記憶の代表例であるパブロフの条件反射の脳内での仕組みを解明したと発表した。

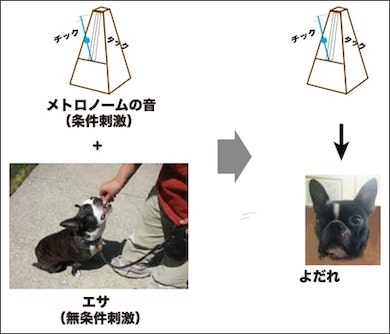

パブロフの条件反射は、19世紀末にイワン・パブロフが試みた実験で、イヌに条件刺激(音)を与えてから、無条件刺激(エサ)を与えることを繰り返すと、音を聞いただけでよだれを垂らすようになるというものだ。今回の実験では、ショウジョウバエを用いた。

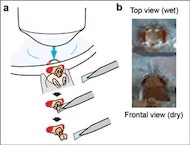

ショウジョウバエは、遺伝子操作により特定の細胞の活動を観察したり操作したりできる。また、パブロフの実験では音を用いたが、今回は「ハエがつかんでいた棒を離す」ことを条件刺激とした。さらに、研究グループが開発した、脳内と行動を同時に観察する手法を用いて、条件反射の脳内変化を追跡した。

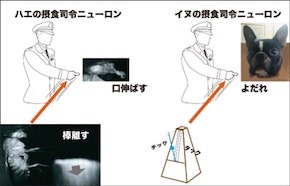

研究グループは以前の研究で、ショウジョウバエの脳内で、摂食行動を決定するための情報のハブとして機能するフィーディング・ニューロンを発見していた。本来は、エサを与えるという刺激がフィーディング・ニューロンの活動を操るが、今回の実験で棒を離す刺激とエサを同時に与えることを繰り返すことで、棒を離す刺激がフィーディング・ニューロンの活動を操るように変化したことが分かった。

パブロフのイヌの場合も同様に、音という条件刺激と無条件刺激のエサを同時に与えることを繰り返すことにより、摂食行動を司令するニューロンに新しいつながりができて、音の刺激でニューロンの活動を操れるようになる。これが条件反射の脳内での仕組みと推測される。

さらに、今回確立した条件反射の実験系により、細胞同士が記憶のためにつながる過程をリアルタイムで観察できるようになった。

研究グループは、この実験系を用いて、同グループが2005年に提唱した記憶の一般仮説「ローカルフィードバック仮説」の検証を進めている。今後、記憶の仕組みの解明が期待される。

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

関連記事

多様なウイルスを防御、弱毒生ワクチンの経鼻感染の有効性を確認

多様なウイルスを防御、弱毒生ワクチンの経鼻感染の有効性を確認

理化学研究所は、弱毒生ワクチンを経鼻感染させると、さまざまなウイルス株に対して感染を防御できる広域中和抗体が産生されるメカニズムを解明した。 新型コロナウイルスが紫外線により不活化する原因を解明

新型コロナウイルスが紫外線により不活化する原因を解明

理化学研究所、日本大学、東京大学は、新型コロナウイルスが紫外線照射により不活化する原因は、ウイルスRNAの損傷にあることを発見した。紫外線照射前後で、ウイルスの形態やタンパク質量に変化はなかった。 次世代へ共生細菌を伝達するために必要な宿主タンパク質を発見

次世代へ共生細菌を伝達するために必要な宿主タンパク質を発見

産業技術総合研究所は、マルカメムシの「共生細菌カプセル」の内容物が単一の新規分泌タンパク質であることを発見した。このタンパク質が、宿主体外では脆弱な共生細菌を保護することで、共生細菌を次世代に伝達していることを解明した。 数理皮膚科学により人間の触錯覚メカニズムを解明

数理皮膚科学により人間の触錯覚メカニズムを解明

北海道大学は、人間の触覚による形状認識の仕組みを説明する数理モデルを構築し、触覚で生じる錯覚現象を活用して、その触錯覚が生じなくなる現象を発見した。 世界初の大規模国際共同研究で微小血管狭心症の実態を解明

世界初の大規模国際共同研究で微小血管狭心症の実態を解明

東北大学を含む国際研究グループは、国際診断基準により微小血管狭心症と診断された世界7カ国の患者について、世界初となる前向きの国際共同登録研究を実施し、臨床的特徴や危険因子、長期予後などを明らかにした。 甲殻類最強といわれるヤシガニのハサミの内部構造を解明

甲殻類最強といわれるヤシガニのハサミの内部構造を解明

物質・材料研究機構は、非常に硬く、挟む力が強いヤシガニのハサミの構造を3次元で可視化し、大きな力がかかっても壊れないハサミの内部構造を解明した。軽量で強靭な材料を開発する上で有用なヒントとなり得る研究成果だ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- 心不全患者向けアプリ、在宅で食事やセルフケアも支援

- 画像データで測定できる小型尿分析器を開発、設置面積は約3分の2

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- 医薬品の安定供給へ、東和薬品と大塚製薬が戦略的協業を開始

- オリンパスが八王子に本社を移転、全ての事業機能を集約したグローバル本社へ

- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

コーナーリンク

イヌを使ったパブロフの条件反射実験 出典:情報通信研究機構

イヌを使ったパブロフの条件反射実験 出典:情報通信研究機構 脳内活動と行動を同時に観察する手法。a:実験の模式図、b上:生理食塩水中で露出させた脳を対物レンズ側から見た画像、b下:ドライな口側を頭部前面から見た画像 出典:情報通信研究機構

脳内活動と行動を同時に観察する手法。a:実験の模式図、b上:生理食塩水中で露出させた脳を対物レンズ側から見た画像、b下:ドライな口側を頭部前面から見た画像 出典:情報通信研究機構 条件反射の仕組み 出典:情報通信研究機構

条件反射の仕組み 出典:情報通信研究機構 記憶の素過程としてフィーディング・ニューロン上のシナプス変化(赤丸内)をリアルタイムで観察する 出典:情報通信研究機構

記憶の素過程としてフィーディング・ニューロン上のシナプス変化(赤丸内)をリアルタイムで観察する 出典:情報通信研究機構