比較ゲノム解析により、菌類の菌糸と多細胞性の起源の一端を解明:医療技術ニュース

筑波大学は、大規模な比較ゲノム解析により、菌類の菌糸と多細胞性の起源の一端を解明した。菌糸と多細胞性に関わる遺伝子群の進化は、祖先真核生物遺伝子の使い回しや別機能への転用などの遺伝的変化と相関があった。

科学技術振興機構は2019年9月9日、筑波大学生命環境系微生物サステイナビリティ研究センター 准教授の竹下典男氏らが、大規模な比較ゲノム解析により、菌類の菌糸と多細胞性の起源の一端を解明したと発表した。ハンガリー科学アカデミー生物学研究所との共同研究による成果となる。

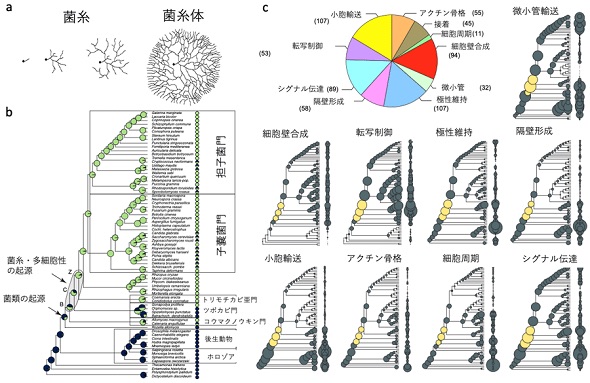

研究グループは、原始的な単細胞生物と菌類ではない近縁種、菌類である糸状菌および酵母の計72種類のゲノムデータを比較し、系統樹を作成した。これまでの研究で糸状菌は、ツボカビ様の祖先種から進化していることが報告されており、それを支持する系統樹となった。

また、細胞骨格、細胞壁、細胞極性、シグナル伝達、膜輸送など、形態形成の機能に関わる651遺伝子を選別して10の機能グループに分類し、72生物種でどのように保存されているかなどを比較調査した。その結果、菌糸と多細胞性に関わる遺伝子群の進化は、いくつかの遺伝的変化による祖先真核生物遺伝子の使い回しや、別機能への転用などの遺伝的変化と相関があった。

他の生物では、多細胞性の進化に遺伝子数の増加が関連することが示されているが、菌糸と多細胞性の進化においては、細胞接着やシグナル伝達に関わるリン酸化酵素などの遺伝子数に明らかな増加はなかった。このことから、菌類は独自の進化を遂げてきたことが示された。

菌類は生態系や食品生産・バイオ産業などに欠かせないが、一方で病原性を示すため、菌類の理解、菌糸生長の制御が求められている。今回の成果は、菌類の理解につながり、糸状菌を利用する食品分野やバイオ産業、農業・医学分野への貢献が期待できる。

a)菌類の菌糸と菌糸体のイメージ、b)原始的な単細胞生物、菌類でない近縁種、菌類の系統樹、c)選抜した651遺伝子の形態形成に関わる機能の分類。菌糸または多細胞性の起源の分岐周辺における各機能の分類の遺伝子の数を円の大きさで示す(クリックで拡大) 出典:科学技術振興機構

a)菌類の菌糸と菌糸体のイメージ、b)原始的な単細胞生物、菌類でない近縁種、菌類の系統樹、c)選抜した651遺伝子の形態形成に関わる機能の分類。菌糸または多細胞性の起源の分岐周辺における各機能の分類の遺伝子の数を円の大きさで示す(クリックで拡大) 出典:科学技術振興機構関連記事

キンギョの全ゲノム解読に成功、1400万年前に発生した全ゲノム重複が明らかに

キンギョの全ゲノム解読に成功、1400万年前に発生した全ゲノム重複が明らかに

大阪大学は、キンギョの全ゲノム配列の解読に成功した。約1400万年前に全ゲノム重複が起こったことや、倍加した遺伝子の一部が淘汰、進化を遂げる様子を解明した。 コアラはなぜ猛毒のユーカリを食べられるのか、全ゲノム配列の解読から明らかに

コアラはなぜ猛毒のユーカリを食べられるのか、全ゲノム配列の解読から明らかに

京都大学は、オーストラリア博物館が指揮する「コアラゲノム・コンソーシアム」に参加し、同コンソーシアムがコアラの全ゲノム配列の解読に成功したと発表した。 プライバシーを侵害せずに、複数機関が保有するゲノム情報を解析

プライバシーを侵害せずに、複数機関が保有するゲノム情報を解析

NECと大阪大学は、データを暗号化したまま解析できる秘密計算をゲノム解析システムへ適用し、複数の機関が保有するゲノム情報をプライバシーを侵害せずに解析できることを実証した。 東芝、日本人の遺伝子情報をゲノム解析するツールを用いたサービス開始

東芝、日本人の遺伝子情報をゲノム解析するツールを用いたサービス開始

日本人に特徴的な遺伝情報を短時間で解読可能なゲノム解析ツール「ジャポニカアレイ」を用いることで、従来1カ月以上の時間と1人当たり50万円以上の費用がかかっていたゲノム解析を、約1週間、1人当たり1万9800円(税抜き)で可能にした。 体内リズムの発現に必要なDNAのスイッチを発見

体内リズムの発現に必要なDNAのスイッチを発見

京都大学は、体内リズムの発現に必要なDNAのスイッチを発見した。体内時計の制御機構に加え、これまで重要とされながらも確認されていなかったゲノムのノンコーディング領域におけるDNA配列の役割が、日々の活動制御のレベルで解明された。 「こころの個性」に関わる遺伝子とその進化過程を解明

「こころの個性」に関わる遺伝子とその進化過程を解明

東北大学は「こころの個性(精神的個性)」に関わる遺伝子を特定し、その進化機構を明らかにした。ヒトのこころの多様性が進化的に維持されている可能性を、進化遺伝学的手法によって初めて示した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク