「ものづくり白書」に見る、日本の製造業の強みと弱み:ものづくり白書2017を読み解く(前編)(4/4 ページ)

ビジネス変革には「経営者・経営戦略部門」の関与が必須

IoTなどの活用の取り組み度合いが高い企業ほど、生産プロセスなどのデータを経営課題の解決などに積極的に生かしている。生産性向上などの現場起点の取り組みには現場が主導となることが有効だが、ビジネスモデル変革を通じた付加価値創出などの経営課題を解決するには、経営層によるトップダウンでの迅速な判断が重要となる。そのため、付加価値創出に必要となるデータの利活用に関しては、経営者や経営戦略部門主導で行うことが効果的だ。

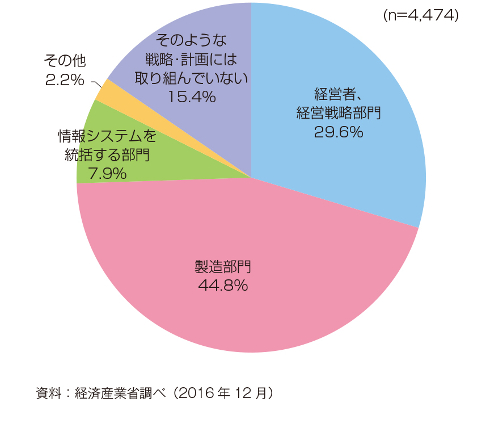

しかし、データ収集・活用を主導する部門を集計したところ「経営者・経営戦略部門」は29.6%である一方で、「製造部門」は44.8%、「情報システム部門」は7.8%となり、52.7%が現場サイド主導でのデータ収集や活用を行っていることが分かった(図12)。ビジネスモデル変革などによる新たな価値を創出する取り組みを強化するには、経営者・経営戦略部門の関与をさらに高めることが課題だといえる。

営業利益が増加傾向にある企業ほどデータ収集に積極的

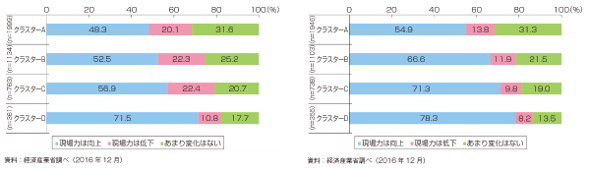

2017年版ものづくり白書では、IoT活用度と幾つかの指標との相関関係を分析している。工場内でのデータ活用の度合いに応じて4つのグループ(クラスタ)に分類している。クラスタAは、生産現場におけるIoT(モノのインターネット)などの活用が総じて進んでいないグループであり、B、Cと進むにつれ活用度合いが高まり、クラスタDが最も活用が進んでいるグループとなっている(図13)。

それによると、IoT活用に積極的な企業ほど「現場力が向上している」「マーケットイン型の組織見直しを図っている」「M&A(企業買収)やオープンイノベーションなどの外部資源を活用している」などと正の相関関係があることを示唆しているという。

強みの維持と弱みの克服を両立させるためには?

ここまで見てきたように、日本の製造業(ものづくり企業)の主要課題を大別すると「人手不足の顕在化」「収益率の低さ」の2つが考えられる。今後は、従来の強みである「現場力」を維持し向上させる「プロセス変革」、これまでの弱みだった新しいサービスソリューション構築を図る「ビジネス変革」を両立させることが重要となる。いずれにおいても「IoTなどのデジタルツールの積極活用」が鍵を握ると考えられる。

後編では、製造業が今後目指すべき方向性やIoTなどのツールを活用した先進事例、日本政府が描く産業の未来像などを取り上げる。

筆者紹介

翁長潤(おなが じゅん)

フリーライター。証券系システムエンジニア、IT系雑誌および書籍編集、IT系Webメディアの編集記者の経験を生かし、主にIT・金融分野などで執筆している。

関連記事

モノづくり“だけ”ではダメ、日本政府が推進する「ものづくり“+”」の意味

モノづくり“だけ”ではダメ、日本政府が推進する「ものづくり“+”」の意味

「つながる工場」実現に向け、製造業、製造機械メーカー、ITベンダーなどが参加する「Industrial Value Chain Initiative(IVI)」が取り組みの進捗状況を紹介するIVI公開シンポジウムを開催。本連載では、同シンポジウムの内容を紹介する。第3回は日本政府における製造業の第4次産業革命への取り組み支援について、経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室長の徳増伸二氏の講演内容をお伝えする。 国力低下が製造業の土台を揺るがす!? ――日の丸製造業の現在地

国力低下が製造業の土台を揺るがす!? ――日の丸製造業の現在地

人口のおよそ4人に1人が65歳以上の高齢者。国民1人当たりの生産性は世界20位以下。円安なのに貿易赤字は膨らみ、国の経常収支は縮小続き……。アベノミクスで経済情勢は上向きとされるのが、モノづくり大国・日本の先行きはどうも心もとない。果たして、日本の製造業はどこに向かうのか。経済産業省「ものづくり白書」の最新版(2014年版)から、現状と動向を探る。 スマートファクトリーがいよいよ現実解へ、期待される「見える化」の先

スマートファクトリーがいよいよ現実解へ、期待される「見える化」の先

ドイツのインダストリー4.0がきっかけとなり関心が高まった、IoTを活用したスマートファクトリー化への動きだが、2017年は現実的成果が期待される1年となりそうだ。既に多くの実証成果が発表されているが、2017年は、実導入ベースでの成功事例が生まれることが期待される。 「つながる産業」は進撃の合図か、経産省が考える日系製造業の現在地

「つながる産業」は進撃の合図か、経産省が考える日系製造業の現在地

第4次産業革命といわれるIoTなどを活用した産業変革が加速している。この新たな波を捉えるべく各国政府の取り組みが進む。日本でも2017年3月に「Connected Industries」を発表。さらにドイツとの間では「ハノーバー宣言」で連携強化を図る。これらの動きに関わってきた経済産業省 製造産業局局長の糟谷敏秀氏に日本の製造業の現在地を聞いた。 「うちも第4次産業革命をやれ」という指示は、既に本質を外している

「うちも第4次産業革命をやれ」という指示は、既に本質を外している

第4次産業革命とした大きな変革の波が訪れる中、日本企業にはどういう取り組みが求められるだろうか。ロボット革命イニシアティブ協議会では国際シンポジウムを開催。その中で「第4次産業革命」をテーマとした、日本の経済産業省 製造産業局長の糟谷敏秀氏と、ドイツの経済エネルギー省の総合産業政策部門のディレクターであるヴォルフガング・シェレメ氏の講演の内容をお伝えする。 製造現場では狭すぎる、勝負の鍵は「ソリューション領域」

製造現場では狭すぎる、勝負の鍵は「ソリューション領域」

「つながる工場」実現に向け、製造業、製造機械メーカー、ITベンダーなどが参加する「Industrial Value Chain Initiative(IVI)」は、取り組みの進捗状況を紹介するIVI公開シンポジウムを開催。同シンポジウムの内容を紹介する本連載の第3回では、経済産業省製造産業局局長の糟谷敏秀氏の基調講演の内容を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク