“縦割り組織”にメスを、三菱電機が「インナーソース」活用で開発リードタイム半減へ:モノづくり最前線レポート(1/2 ページ)

三菱電機は「InnerSource Summit 2025」に先立ち、戦略説明会を実施した。デジタル基盤「Serendie」事業の一環としてオープンソースとインナーソース活用を推進し、部門間のサイロ化を解消。2030年までに開発リードタイム半減を目指す。

三菱電機が、オープンソースの開発手法を社内に適用する「インナーソース」の推進を加速させている。同社は2025年11月13日、「Serendie Street YIMP」(横浜市西区)において、社内外の共創活動を推進するイベント「InnerSource Summit 2025」を開催。イベント開催に先立ち、報道陣にこれらの戦略の概要を説明した。

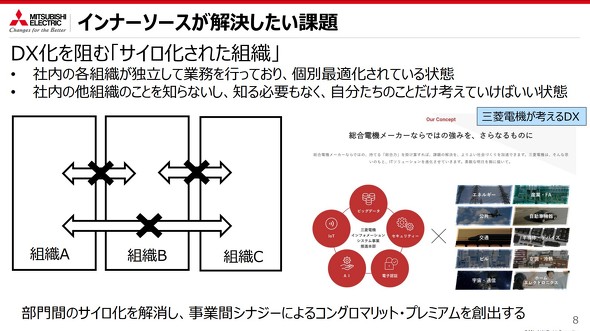

三菱電機は、空調、産業/FA機器、自動車機器、ビルなど、12の分野で事業を展開している。しかし、従来は事業本部ごとのいわゆる縦割りの組織であり、それぞれが独自のシステムを構築していたため、事業横断的な連携やデータ活用が困難であった。

この課題を解決するため、同社は2024年5月からデジタル基盤「Serendie(セレンディ)」の運用を開始した。全事業部門で共通のデジタル基盤を通じて、社内外のデータや人材、技術を活用し、事業領域を超えた新たな価値を共創することを全社方針として打ち出している。Serendie関連事業の目標として、2030年度の売上高で1兆1000億円、営業利益率で23%を掲げている。

物理的な共創拠点として、「Serendie Street YDB」(2024年3月開設)と、今回の会場であるSerendie Street YIMP(2025年1月開設)を合わせた「Serendie Street Yokohama(神奈川県横浜市)」を設置した。これらの拠点に数百人規模のDX(デジタルトランスフォーメーション)人材が部署横断で集結し、社内外のリソースを活用する価値創造に向けたプロジェクトを推進している。

「サイロ化された組織」からの脱却へ

このSerendie事業の一環として、三菱電機は「オープンソース」と「インナーソース」の活用を全社で強化している。

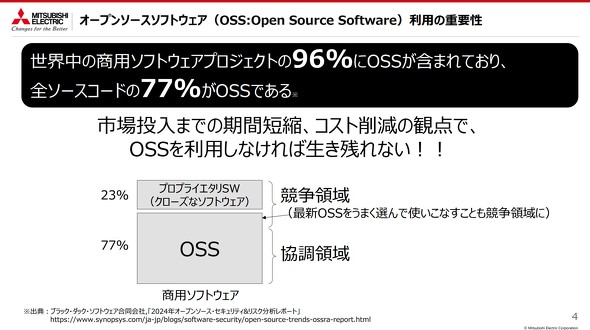

オープンソースとは、ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを、誰もが閲覧、利用、開発できる開発モデル、またはそのソフトウェア自体(オープンソースソフトウェア=OSS)を指す。米国Black Duck Softwareの調査によれば、世界中の商用ソフトウェアの約96%にOSSが含まれており、インターネットやスマートフォン、AI(人工知能)/機械学習など、さまざまなイノベーションがOSSを起点に発展してきたとされる。

一方のインナーソースとは、このオープンソースの手法を社内開発に応用する考え方だ。各部門内で開発されたソフトウェアや、その開発ノウハウを部門の壁を越えて自由に活用できる仕組みや体制を構築する。

三菱電機は、Serendie事業とオープンソースやインナーソースの活用により、「2030年に向けて開発リードタイムを50%削減(半減)する」という目標を掲げる。

製品開発全体においては年々ソフトウェア開発の比率が増加し、他の開発リソースを圧迫してている。これを解消するために、社外に既にあるもの(オープンソース)と社内に既にあるもの(インナーソース)を効率的に活用し、市場投入までの期間とコストの削減を図りたい考えだ。

三菱電機 上席執行役員 ものづくり技術本部長の志自岐雄介氏は、インナーソースの活用で各部門の横連携を加速する狙いも語った。「これまでは社内の各部門が独立して業務を行うサイロ化された組織になってしまっていた。インナーソースの活用で部門間のサイロ化を解消し、事業間シナジーによる『コングロマリット・プレミアム』を創出したい」(同氏)

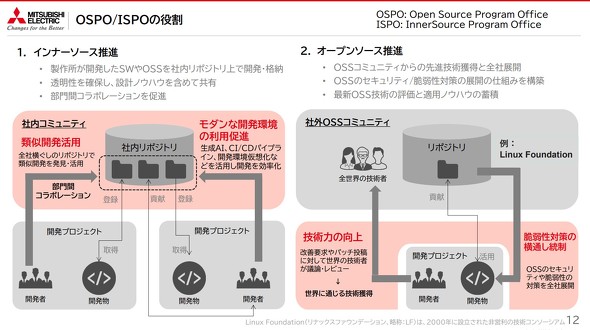

全社でこの活動を推進するため、2025年4月に「Open Source Program Office(OSPO)」を、同社ものづくり技術本部の設計技術開発センター直下に設立した。2025年10月には、「オープンソース&インナーソース共創推進部」に進化させ、人員数も設立当初の8人から13人(三菱電機本体のみの人数)へ増員している。

中長期的には「インナーソース×オープンソース」による相乗効果創出を狙う。まずは社外のOSSコミュニティーから先進技術や共創ノウハウを獲得し、これらを全社展開する。次に、社内のインナーソースコミュニティーにおいて、個人の活動を高め、オープンな共創文化を醸成。その後、共創による新しい製品/企業価値を生み出し、その成果をOSSとして社外に公開(協調領域化)することで、社内外に好循環を作っていく方針だ。また同時に、OSSの使用に起因するセキュリティや脆弱(ぜいじゃく)性の問題に関する対策構築も進めていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク

「InnerSource Summit 2025」に登壇する三菱電機 上席執行役員ものづくり技術本部長の志自岐雄介氏

「InnerSource Summit 2025」に登壇する三菱電機 上席執行役員ものづくり技術本部長の志自岐雄介氏

三菱電機の志自岐雄介氏

三菱電機の志自岐雄介氏