細胞凝集体の中に栄養や酸素を供給できる血管網、組織培養に展開可能:医療機器ニュース

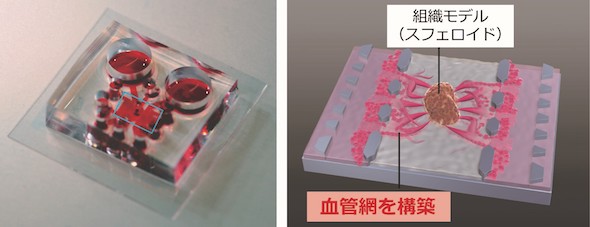

京都大学は、培養した組織の中に毛細血管状の管を通し、血流を模した流れによって栄養や酸素を供給できるマイクロ流体デバイスを開発した。これまで困難だった組織培養や、長期の組織観察に展開可能だという。

京都大学は2017年6月1日、培養した組織の中に毛細血管状の管を通し、血流を模した流れによって栄養や酸素を供給できるマイクロ流体デバイスを開発したと発表した。京都大学大学院 工学研究科 准教授の横川隆司氏、特定助教の梨本裕司氏、九州大学大学院 医学研究院 教授の三浦岳氏、熊本大学 国際先端医学研究機構 特任准教授の西山功一氏らの研究グループによるもので、成果は5月31日、英学術誌「Integrative Biology」オンライン速報版に掲載された。

マイクロ流体デバイスは、細胞と同程度のマイクロメートル単位の流路を持ち、体の中と同じような細胞同士の作用を再現できる。研究グループは、マイクロ流体デバイスを用いることで、細胞の形態形成能によって自発的に形成された血管の末端が、人工的な流路に接続する血管を作製した。

まず、血管を誘導する繊維芽細胞で細胞凝集体(スフェロイド)を構築し、血管内皮細胞を培養した流路チャネルから血管を誘導できることを確認。スフェロイドを構築する繊維芽細胞の数が増えるほど、血管を誘導する作用が強くなることを明らかにした。しかし、誘導された血管は成長を停止し、スフェロイドの内部に液体を流せる血管網を作ることはできなかった。

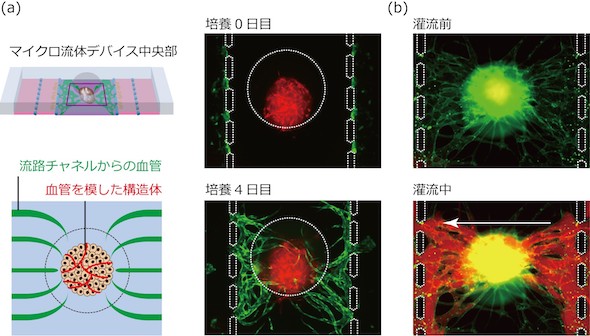

次に、スフェロイドの中に血管を模した構造体を作製したところ、流路チャネルからスフェロイドに誘導された血管はスフェロイドの中の血管様の構造体に融合し、一体的な血管網を構築した。その血管網は、血液内のタンパク質と同じサイズの分子を流すことができ、血球成分と同程度の大きさのマイクロビーズが通過できた。さらに、この血管網を介して細胞に作用する化学物質を流すと、血管網がない場合と比較してスフェロイド内部の細胞と化学物質が素早く反応した。これらの結果から、構築した血管網が栄養や酸素の供給経路として利用可能であることが確認できた。

これまで、摘出組織や人工組織の中に血管の構造を作ることには成功していたが、いずれも末端が「閉じた」構造で、実際に栄養や酸素を供給する経路として利用することはできなかった。今回開発した手法は、組織培養や長期の組織観察に展開可能だという。

(a)左上:デバイス中央部の模式図、左下:スフェロイド培養部の拡大図。流路チャネルからの血管(緑)がスフェロイドの中に構築した血管を模した構造体(赤)と接続する。(b)構築した血管網へ赤色のマイクロビーズを流した時の様子(クリックして拡大) 出典:京都大学

(a)左上:デバイス中央部の模式図、左下:スフェロイド培養部の拡大図。流路チャネルからの血管(緑)がスフェロイドの中に構築した血管を模した構造体(赤)と接続する。(b)構築した血管網へ赤色のマイクロビーズを流した時の様子(クリックして拡大) 出典:京都大学- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- 血液凝固を約5分に短縮する真空採血管を発売、検査を迅速化

- 子どもの顎発育をサポートする拡大装置を開発、矯正中でも違和感なく

- コンタクトをつけるだけで眼圧を測定、緑内障の早期発見へ

- CT画像上で脳脊髄液腔を抽出する診断支援AI技術を開発

- ロレアルが光技術を応用した赤外線ヘアアイロンとLEDマスクを発表

- のみ込む音をセンサーとAIで検知、高齢者の窒息防止へ

- アステラス製薬がヒト型ロボットによる細胞培養の自動化に向け、技術指定を取得

- 汗中乳酸をモニタリングするウェアラブルデバイスを開発

- パーキンソン病などの集束超音波治療がMRIと併用可能に

関連記事

脳梗塞領域に血管を誘引する人工細胞足場、脳の修復や再生に寄与

脳梗塞領域に血管を誘引する人工細胞足場、脳の修復や再生に寄与

東京医科歯科大学は、脳梗塞領域に血管を誘引するスポンジ形状の人工細胞足場を開発した。一度損傷を受けると再生しないとされていた脳の修復/再生に寄与する成果で、再生医療への展開が期待される。 タンパク質の動きを捉える世界最小の人工バネ

タンパク質の動きを捉える世界最小の人工バネ

理化学研究所は、世界最小のコイル状人工バネ「ナノスプリング」を開発し、それを用いて聴覚に関わるメカノセンサータンパク質の動きを捉えることに成功した。タンパク質に力を加えながら、分子構造や動態を観察できる。 人工的に歯のエナメル質を形成することに成功

人工的に歯のエナメル質を形成することに成功

東北大学は、エナメル質を形成するマスター遺伝子の同定と機能解析に成功し、どのように歯のエナメルが作られ、歯の形を制御しているのかを解明した。今後、次世代の虫歯治療や歯の再生への応用が期待される成果だ。 分解速度が遅い人工インスリンの合成に成功、糖尿病治療薬への応用見込む

分解速度が遅い人工インスリンの合成に成功、糖尿病治療薬への応用見込む

東海大学は、新規人工インスリン「セレノインスリン」の化学合成に成功した。インスリン分解酵素による分解速度が天然インスリンより遅く、糖尿病の治療薬としての応用が期待される。 人工軟骨材料の実用化に向け、産学共同研究を開始

人工軟骨材料の実用化に向け、産学共同研究を開始

北海道大学と日本特殊陶業は、北海道大学産学・地域協働推進機構に「高靱性ゲルの軟骨応用部門」を共同で開設した。ダブルネットワークゲルを人工軟骨材料として実用化する共同研究を進め、治療が困難な軟骨疾患の治療に役立てる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク