低温で体内時計が止まる仕組みを解明、低温下で概日リズムを保つ方法も:医療技術ニュース

お茶の水女子大学は、低温で体内時計が止まってしまう仕組みを数学/物理学から明らかにした。低温下ではブランコのような減衰振動で概日リズムが消失することや、共鳴現象を用いて体内時計の振れ幅を大きくできることが分かった。

お茶の水女子大学は2017年5月16日、低温で体内時計が止まってしまう仕組みを数学/物理学の側面から明らかにしたと発表した。同大学 基幹研究院 准教授の郡宏氏、九州大学 大学院 芸術工学研究院の村山依子氏(日本学術振興会特別研究員)、助教の伊藤浩史氏、早稲田大学 理工学術院 教授の岩崎秀雄氏らの研究グループによるもので、成果は同月15日、米科学誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)」電子版に掲載された。

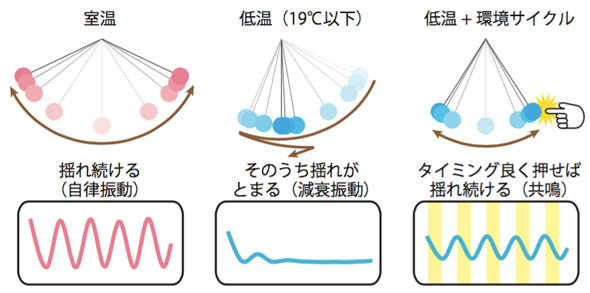

生物を冷やすと、概日リズム(体内時計によって生じる約24時間周期のリズミックな生命現象)がなくなっていく。こうしたリズムの変化は、数学では分岐と呼ばれている。分岐理論によると、リズムがなくなる原因はリズムの振れ幅が0になる「ホップ分岐」とリズムの周期が無限大に発散する「SNIC分岐」の2つに分類できる。同研究グループは、このような数学/物理学の知見と、21世紀に開発された体内時計に関する実験手法を用いて、体内時計が低温時にどのように停止するのかを計測・解析した。

実験には、体内時計を持つシアノバクテリアの概日リズムの試験管内再構成系を利用。室温では強いリズムが存在するが、試験管内リズムを冷やしていくと徐々にリズムの振れ幅(振幅)が小さくなっていき、19℃付近で振幅がゼロになってリズムが消失すること、これはブランコのような「減衰振動」であることが分かった。これらの結果は、ホップ分岐によって概日リズムが消失したことを示唆する。

また、低い温度で止まってしまった体内時計にほぼ24時間のリズムで2℃の温度変化を与えたところ、共鳴現象が起こり、低温では現れないような強いリズムが観察された。つまり、これまで概日リズムがないと考えられてきた低温状態でも、わずかな温度変化があれば生物は時計を持てることを明らかにした。

さらに、コンピュータシミュレーションでも、体内時計の振れ幅を大きくするという試みを再現できた。また、ホップ分岐では低温下で共鳴が起こるが、SNIC分岐では起こらないことも確認した。

これらの成果は、バクテリアの体内時計にとどまらず、ヒトを含む他の生物にも共鳴現象を応用して、体内時計の振れ幅を増加できることを示唆している。例えば生活リズムに障害のある人に対し、メリハリのついたリズムを取り戻す知見を与える可能性がある。

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

関連記事

体内時計を調節するオーファンGPCR「Gpr176」の同定に成功

体内時計を調節するオーファンGPCR「Gpr176」の同定に成功

京都大学は、体内時計を調節する新たなオーファンGPCR「Gpr176」の同定に成功したと発表した。体内時計の中枢を標的とした、新しいタイプの生体リズム調整薬の開発につながるとしている。 分子触媒で体内時計のリズムを変える新しい分子を発見

分子触媒で体内時計のリズムを変える新しい分子を発見

名古屋大学は、分子触媒を用いた最先端合成化学の手法により、哺乳類の体内時計(概日時計)のリズムを変える新しい分子の発見に成功したと発表した。 睡眠不足でも脳への刺激で記憶力を維持・向上できることを発見

睡眠不足でも脳への刺激で記憶力を維持・向上できることを発見

理化学研究所は、睡眠不足でも、大脳新皮質を再活性化することで記憶力が向上することを発見した。学習直後のノンレム睡眠時におけるトップダウン入力が、記憶の定着に必要であることが分かった。 不眠症治療用スマートフォンアプリの臨床試験を開始

不眠症治療用スマートフォンアプリの臨床試験を開始

サスメドは、DeSCヘルスケアとともに、非薬物療法である認知行動療法に基づいた不眠症治療用スマートフォンアプリの臨床試験を開始すると発表した。 体温維持に必要な寒冷感知タンパク質のリン酸化と遺伝子の立体構造

体温維持に必要な寒冷感知タンパク質のリン酸化と遺伝子の立体構造

東京大学は、寒冷時に熱産生遺伝子の発現を急速に活性化して体温を維持するには、熱産生をつかさどる遺伝子DNA(クロマチン)の急速な立体構造変化が必須であることを解明したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- おむつかぶれや尿路感染を防ぐ、体外式カテーテルに新製品

- 3DとAIで数十万の細胞を解析する「自律型デジタル細胞診」システムを開発

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 「入れ歯」専用の次世代3Dプリンタ、2027年市場投入へ

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 対象所見を10種類に拡充した胸部単純X線画像病変検出ソフトの提供を開始

- 体温の日内制御、恒温動物と変温動物で共通の仕組みを発見

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

コーナーリンク