体温維持に必要な寒冷感知タンパク質のリン酸化と遺伝子の立体構造:医療技術ニュース

東京大学は、寒冷時に熱産生遺伝子の発現を急速に活性化して体温を維持するには、熱産生をつかさどる遺伝子DNA(クロマチン)の急速な立体構造変化が必須であることを解明したと発表した。

東京大学は2015年5月15日、寒冷時に熱産生遺伝子の発現を急速に活性化して体温を維持するには、「転写因子」と呼ばれるタンパク質群の働きだけではなく、熱産生をつかさどる遺伝子DNA(クロマチン)の急速な立体構造変化が必須であることを解明したと発表した。同研究は、同大先端科学技術研究センター代謝医学分野の酒井寿郎教授、稲垣毅特任准教授、阿部陽平特任研究員らの研究グループによるもの。

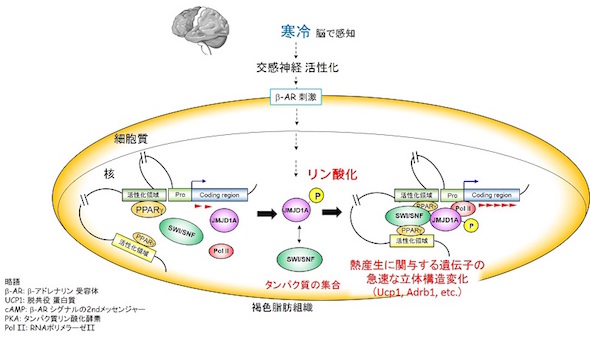

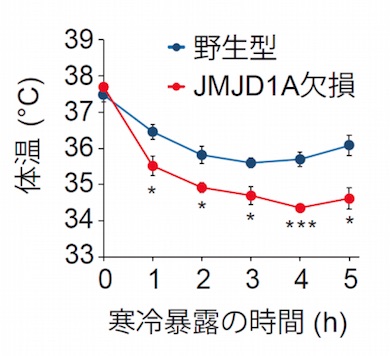

ヒトや哺乳動物は、体が寒冷環境に置かれると中枢でこれを感知し、交感神経からの刺激によって、熱産生を専門に行う褐色脂肪組織で迅速に熱が産生され、低体温になることを防ぐ。同研究グループはこれまで、核内で遺伝子DNAのメチル基を除去するJMJD1Aタンパク質を欠損したマウスが低体温に陥ることを明らかにしていたが、その仕組みは分かっていなかった。

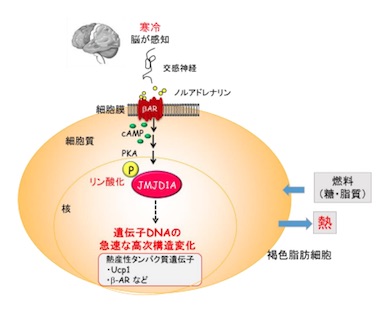

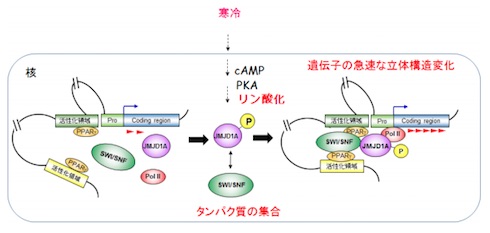

同研究ではまず、質量分析解析から、交感神経から寒冷刺激を受けた核内のタンパク質「JMJD1A」の265番目のセリン残基がリン酸化されることを発見した。このアミノ酸をアラニンに置換し、リン酸化されない変異体JMJD1Aを褐色脂肪細胞に発現させると、寒冷刺激で誘導される熱産生遺伝子群の発現誘導が著しく低下し、褐色脂肪細胞での熱産生が低下した。

さらに、質量分析解析から、このリン酸化が引き金となって、「遺伝子の高次構造を変化させる複数のタンパク質群(SWI/SNF)」や「褐色脂肪細胞の機能に重要な核内受容体(PPARγ)」と複合体を形成することが分かった。この複合体が、「長距離DNAルーピング」と呼ばれる遺伝子の高次構造変化を起こすことで、熱産生・エネルギー消費

を制御していることが分かった。これら一連の変化は、数分から十数分の速さで起こり、熱産性に関わる遺伝子の発現を急速に促すという。

同研究成果は、JMJD1Aタンパク質を標的とした、低体温症や熱産生・エネルギー消費が低下して起こる肥満のための新規治療法や予防法にもつながるとしている。

なお、同研究は、2015年5月7日に国際科学誌「Nature Communications」オンライン版に掲載された。

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

関連記事

チェス、オセロ、クイズの次は「東大」だ!! ――NII「人工頭脳プロジェクト」始動

チェス、オセロ、クイズの次は「東大」だ!! ――NII「人工頭脳プロジェクト」始動

国立情報学研究所の人工頭脳プロジェクトは「ロボットは東大に入れるか」というグランドチャレンジに向け始動。2016年までに大学入試センター試験で高得点をマーク、2021年に東京大学入試を突破を目指す。 運転能力を低下させる白質病変、東京大学らが実車実験で確認

運転能力を低下させる白質病変、東京大学らが実車実験で確認

東京大学と高知工科大学は、医学的に症状のない軽度の大脳白質病変(以下、白質病変)と診断された高齢の運転者は、そうでない高齢の運転者に比べて、運転能力が低下していることが実車実験で確認できた、と発表した。 「超小型衛星の世界を変える!!」――世界最小クラスのイオンエンジン「MIPS」

「超小型衛星の世界を変える!!」――世界最小クラスのイオンエンジン「MIPS」

東京大学 先端科学技術研究センターの小泉宏之准教授と次世代宇宙システム技術研究組合(NESTRA)が共同開発している世界最小クラスのイオンエンジン「MIPS」。このMIPSとは一体どのようなエンジンなのか、これにより超小型衛星の世界がどのように変わるのか。開発者に聞く。 3Dデザイン/設計スキルを学ぶ世界イベントに東大生3人が日本代表として参加

3Dデザイン/設計スキルを学ぶ世界イベントに東大生3人が日本代表として参加

オートデスクは、製造や建築分野の3Dデザイン/設計スキルの集中トレーニングを行うワールドワイドの学生向けイベント「Autodesk Panorama」の日本代表として、東京大学の学生3人が選ばれたと発表した。 「はやい」だけではダメ! 今までにないものを作ってこそ3Dプリンタは意味がある

「はやい」だけではダメ! 今までにないものを作ってこそ3Dプリンタは意味がある

工作機械と関連製品/技術の展示会「第27回日本国際工作機械見本市(JIMTOF 2014)」の基調講演として東京大学 生産技術研究所 教授の新野俊樹氏が登壇。「Additive Manufacturingを核にした新しいモノづくり――3Dプリンタの未来像」をテーマに付加製造技術の発展の歴史と今後の課題について語った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- おむつかぶれや尿路感染を防ぐ、体外式カテーテルに新製品

- 3DとAIで数十万の細胞を解析する「自律型デジタル細胞診」システムを開発

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 「入れ歯」専用の次世代3Dプリンタ、2027年市場投入へ

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 対象所見を10種類に拡充した胸部単純X線画像病変検出ソフトの提供を開始

- 体温の日内制御、恒温動物と変温動物で共通の仕組みを発見

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

コーナーリンク

寒冷刺激によって褐色脂肪細胞の熱産生遺伝子が急速に活性化される、DNAの高次構造変化を介した新たなしくみ

寒冷刺激によって褐色脂肪細胞の熱産生遺伝子が急速に活性化される、DNAの高次構造変化を介した新たなしくみ 寒冷刺激によるマウスの体温の変化

寒冷刺激によるマウスの体温の変化 褐色脂肪細胞における寒冷刺激による急速な熱産生遺伝子誘導のしくみ

褐色脂肪細胞における寒冷刺激による急速な熱産生遺伝子誘導のしくみ 遺伝子の急速な立体構造変化

遺伝子の急速な立体構造変化