物体の輪郭を認識する視覚のメカニズムの一端を解明:医療技術ニュース

九州大学は、物体の輪郭を認識するのに重要な「方位選択性」が、マウスにおいてもヒトと同様に大脳の神経回路で作られることを確認したと発表した。

九州大学は2015年12月22日、物体の輪郭を認識するのに重要な「方位選択性」が、マウスにおいてもヒトと同様に大脳の神経回路で作られることを確認したと発表した。これは、同大学大学院医学研究院の大木研一教授、根東覚助教らの研究グループによるもので、成果は同月21日に、英科学誌「Nature Neuroscience」にオンライン発表された。

視覚情報はまず網膜によって捉えられ、外側膝状体という中継所を経て大脳視覚野へと伝えられる。視覚野の神経細胞には特定の傾きの線に反応する「方位選択性」を持つものがあり、これが物体の輪郭を認識する上で重要な働きをしていると考えられている。

ネコ、サル、ヒトなどの高等哺乳類を用いた研究では、方位選択性をもつ神経細胞は網膜や外側膝状体にはほとんど存在せず、大脳視覚野で初めて現れることから、方位選択性は外側膝状体の情報を使って大脳の神経回路で作られると考えられている。

一方、マウスは高等哺乳類と違って、外側膝状体の神経細胞の一部が既に方位選択性を持つと報告されており、これが視覚野の方位選択性にどのような影響を及ぼしているのかが問題となっていた。

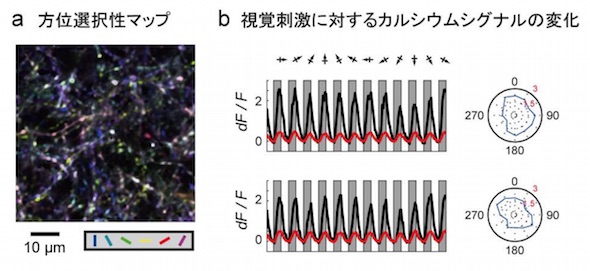

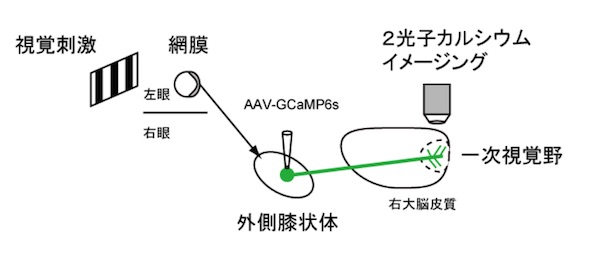

同研究グループは、マウスの外側膝状体から視覚野へ入力する「軸索」を機能イメージングすることで、外側膝状体から大脳視覚野に入る情報に方位選択性があるかどうかを調べた。まず、外側膝状体の神経細胞にカルシウム感受性タンパク質(GCaMP6s)と呼ばれるセンサーを発現させた。これは、カルシウム濃度が上がると蛍光が強くなる物質で、神経活動の上昇により明るさが変化する。この蛍光を2光子励起顕微鏡を用いて観察することで、軸索の活動、すなわち視覚野への入力情報が計測できる。

同研究グループは顕微鏡を調整し、大部分が脳の深部に分布しており、かつ非常に細く小さな構造(1/1000mm程度)である軸索を、高い分解能でイメージングすることに成功した。その結果、外側膝状体から大脳視覚野に入力している軸索には方位選択性がほとんどないことを発見した。つまり、マウスにおいても高等哺乳類と同様に、方位選択性が大脳の神経回路によって形成されていること(機能構築が異なる動物種の間でも、視覚野の神経細胞が方位選択性を獲得するメカニズムは共通していること)が示唆された。

この成果は、大脳視覚野の神経細胞が方位選択性を獲得するメカニズムの解明に貢献する。さらに、視覚情報が大脳で処理される仕組みの解明や、哺乳類に共通した大脳の神経回路による情報処理のメカニズムの理解にもつながることが期待される。

外側膝状体の神経細胞にアデノ随伴ウイルス(AAV)を用いてカルシウム感受性タンパク(GCaMP6s)を発現させた。外側膝状体から視覚野に入力する軸索を、視覚刺激を与えながら2光子カルシウムイメージングすることにより方位選択性を調べた。

外側膝状体の神経細胞にアデノ随伴ウイルス(AAV)を用いてカルシウム感受性タンパク(GCaMP6s)を発現させた。外側膝状体から視覚野に入力する軸索を、視覚刺激を与えながら2光子カルシウムイメージングすることにより方位選択性を調べた。関連記事

神経発達障害の原因遺伝子MeCP2の新たな機能を発見、精神疾患の発症に関与

神経発達障害の原因遺伝子MeCP2の新たな機能を発見、精神疾患の発症に関与

九州大学は、進行性の神経発達障害「レット症候群」の原因遺伝子「MeCP2遺伝子」が、細胞内の遺伝子発現制御で重要な役割を持つマイクロRNA(miRNA)の生成過程を促進することを発見したと発表した。 細胞障害性脂質の蓄積を抑制するアミノ酸セリンの新たな代謝生理機能を解明

細胞障害性脂質の蓄積を抑制するアミノ酸セリンの新たな代謝生理機能を解明

九州大学は、細胞や組織がセリンを自ら合成することで、強力な細胞毒性を持つデオキシスフィンゴ脂質類の合成と細胞内への蓄積を防ぎ、細胞内恒常性を維持するという、アミノ酸の新たな働きを明らかにした。 アトピー性皮膚炎に伴う慢性的なかゆみの新しい原因細胞を特定

アトピー性皮膚炎に伴う慢性的なかゆみの新しい原因細胞を特定

九州大学は、アトピー性皮膚炎に伴う慢性的なかゆみについて、新たな原因細胞「アストロサイト」を特定したと発表した。将来的には、アストロサイトを標的にした、かゆみを鎮める治療薬開発への応用が期待されるという。 画面を上下にスワイプすることで過去の感情を修正する新現象を発見

画面を上下にスワイプすることで過去の感情を修正する新現象を発見

九州大学大学院人間環境学府博士後期課程の佐々木恭志郎氏らの研究グループは、画像を見て生じた感情が、直後に画面を上にスワイプすると快くなり、下にスワイプすると不快になるという新現象を発見した。 映画1本の復号処理を8秒で実現――KDDIの暗号技術「KCipher-2」が国際標準規格に

映画1本の復号処理を8秒で実現――KDDIの暗号技術「KCipher-2」が国際標準規格に

KDDIとKDDI研究所は、高速ストリーム暗号アルゴリズム「KCipher-2(ケーサイファー・ツー)」がストリーム暗号の標準規格ISO 18033-4の最終承認を経て、国際標準規格として採用されたことを発表した。KDDI研究所と九州大学が共同設計し、KDDI研究所が開発・商用化した暗号アルゴリズムだ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク