五輪TOPパートナーに新設された「モビリティ」にトヨタが選ばれた意義:製造マネジメントニュース(2/2 ページ)

クルマだけでなくITSやテレマティクスサービスも対象に

今回の契約で興味深いのは、新設された分野が「自動車」ではなくモビリティであることだ。対象製品にも、自動車をはじめとする移動体としてのモビリティだけでなく、ITSやテレマティクスサービスも含まれている。つまりトヨタ自動車は、自動車単体だけでなく、そのインフラであるITSやテレマティクスサービスをも視野に入れて、今回のTOPパートナー契約を締結しているのだ。

発表会にはトヨタ自動車の豊田氏とIOCのバッハ氏の他、国際オリンピック員会委員/マーケティング委員長兼日本オリンピック委員会会長の竹田恆和氏(右端)と、東京オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会 会長の森喜朗氏(左端)も出席した

発表会にはトヨタ自動車の豊田氏とIOCのバッハ氏の他、国際オリンピック員会委員/マーケティング委員長兼日本オリンピック委員会会長の竹田恆和氏(右端)と、東京オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会 会長の森喜朗氏(左端)も出席したIOC会長のトーマス・バッハ氏は、モビリティ分野を新設した理由について、「各国で交通マネジメントは重要な課題になっているが、それはオリンピック開催時の課題でもある。そういった課題に対応できる新たな考え方を導入するために『自動車』にとどまらない『モビリティ』という分野を新たに設けることにした」と説明する。

トヨタ自動車社長の豊田章男氏は、「スポンサー活動の中核となるのは、やはり2020年の東京オリンピックだろう。世界中の人々が日本、そして東京に注目するときに、未来のモビリティのショーケースを見せたい」と語る。

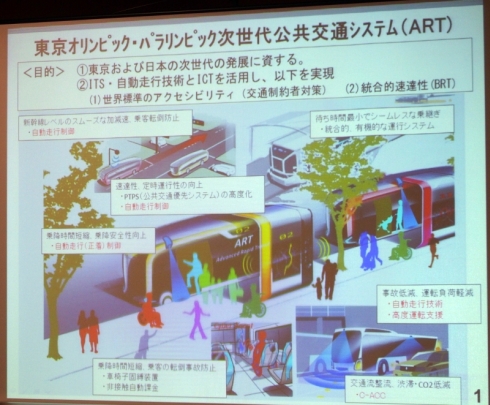

この未来のモビリティのショーケースこそ、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の1つで自動運転(自動走行)システムの開発を担当する「SIP-adus」が、2020年に東京での実現を目指している次世代公共交通システム「ART(Advanced Rapid Transit)」だ。ARTは、自動運転車とICTを活用した次世代公共交通であり、今回のTOPパートナー契約の対象に指定されているVehicleとMobility Servicesの融合によって実現可能なものだ(関連記事:東京都が2020年に自動運転バス「ART」を導入へ、“交通弱者”に優しく)。

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 医薬品の安定供給へ、東和薬品と大塚製薬が戦略的協業を開始

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 民間宇宙ステーションに接続する日本モジュール開発に向けた出資を完了

- 日豪間で天然グラファイト系負極材の供給網を構築

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

関連記事

自動運転はいつ実現? 日米欧が描くそれぞれのロードマップ

自動運転はいつ実現? 日米欧が描くそれぞれのロードマップ

内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」において、自動運転システムの開発に取り組むSIP-adusが、欧州や米国の自動運転技術の開発における動向や、今後の研究開発の方向性について説明した。 日本で自動運転システムを実用化するために解決すべき5つの課題

日本で自動運転システムを実用化するために解決すべき5つの課題

自動運転システムの開発を目指す「SIP-adus」では、日本国内で自動運転車を実現する上で解決すべき5つの研究開発テーマを設けている。また、2020年に東京で、自動運転システムを利用した次世代公共交通の実現を目指すことも目標に掲げている。 東京都が2020年に自動運転バス「ART」を導入へ、“交通弱者”に優しく

東京都が2020年に自動運転バス「ART」を導入へ、“交通弱者”に優しく

総合科学技術・イノベーション会議が主導する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の自動走行(自動運転)システムの研究開発プログラム「SIP-adus」は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向け、東京都内に次世代公共交通システム「ART」を導入する方針を示した。 トヨタの自動運転はプラチナバンドの車車間通信を活用、2010年代半ばに商品化

トヨタの自動運転はプラチナバンドの車車間通信を活用、2010年代半ばに商品化

トヨタ自動車は、自動運転技術の1つとして、高速道路や自動車専用道路向けの次世代高度運転支援システム「オートメイテッド ハイウェイ ドライビング アシスト(AHDA)」を開発した。2010年代半ばを目標に商品化する予定。AHDAの説明映像も公開されている。 「あくまで運転支援技術研究の一環」、トヨタが自律走行車両の開発目的を説明

「あくまで運転支援技術研究の一環」、トヨタが自律走行車両の開発目的を説明

トヨタ自動車が「2013 International CES」に出展している自律走行車両の開発目的は、「ドライバーがいなくても走行できる車両の実現」ではなく、「ドライバーがより安全な運転を行えるようにサポートしてくれる運転助手を自動車に組み込むこと」だという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- AWSは信頼性への投資に注力 フィジカルAI開発を支援する新たなプログラムも発表

コーナーリンク