構造改革の中、パナソニックHDがR&Dで注力する領域と凍結する領域の考え方:製造マネジメント インタビュー(1/2 ページ)

パナソニック ホールディングス グループCTOである小川立夫氏が報道陣の合同取材に応じ、研究開発(R&D)領域における2024年度の成果を紹介するとともに、構造改革を踏まえた技術開発部門としての考え方を説明した。

パナソニック ホールディングス(パナソニックHD)では2025年5月20日、グループCTOである小川立夫氏が報道陣の合同取材に応じ、研究開発(R&D)領域における2024年度の成果を紹介するとともに、パナソニックグループ全体の構造改革を踏まえた技術開発部門としての考え方を説明した。

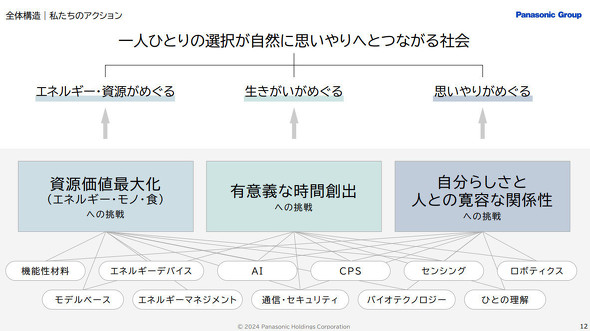

約10年ぶりに長期技術ビジョンを発表

パナソニックHDでは2024年7月に約10年ぶりに長期の技術開発の方向性を示した「技術未来ビジョン」を発表した。その中で実現したい未来像として「一人ひとりの選択が自然に思いやりへとつながる社会」を置き、そのために3つの「めぐる」をコンセプトとして打ち出した。1つ目は「エネルギー・資源がめぐる」、2つ目が「生きがいがめぐる」、3つ目は「思いやりがめぐる」だ。環境問題などに対する「資源価値最大化」、業務の効率化などによる「有意義な時間創出」、テクノロジーによる他者理解などを促進する「自分らしさと人との寛容な関係性」などを示し、これらを実現する新たな技術の開発に注力している。

パナソニックHDでは、このビジョンの下、国内の展示会である「CEATEC 2024」、米国で開催された「CES 2025」、そして「大阪・関西万博」で、基軸となる技術を出展してきた。例えば、サステナビリティ領域では、建材一体型ペロブスカイト太陽電池として1.0×1.8mのガラス建材のパイロットラインを立ち上げ、試作品を紹介したり、海洋生分解性高濃度セルロースファイバー成形材料「kinari」を開発し、「海洋生分解性バイオマスプラ」マークを取得したりした。また、ウェルビーイング領域では、AI(人工知能)カメラ搭載冷蔵庫などAIをくらしや仕事で実装する取り組みを進めた。また、日本語特化型大規模言語モデル(LLM)の活用についてストックマークと提携し、さまざまな技術開発を推進。創業者である松下幸之助氏の発言を再現したAIの開発などを行ってきた。

これらの手応えについて、小川氏は「技術未来ビジョンを発表して、大きく分けて2つの意見をいただいた。1つは、実現したい未来像には共感するという話で、もう1つは、将来的なビジネスへの道筋が見えないという話だ。確かに抽象度が高い話だったが、それをビジネスに結ぶ解像度を上げようとさまざまな形で研究開発を進めている」と語っている。

ただ「技術未来ビジョンを発表したからこそ『一緒にやりたい』という声掛けも多くもらえている」と小川氏は手応えについても語る。

「一連の展示会で中核となる技術を示すことができたことで、多くのコメントもいただけるようになり、R&D部門として励みになるとともに刺激も受けた。こういう取り組みは今後も続けていく」(小川氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ホームエレベーター事業の合弁解消、AI活用ビル管理に資源集中

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 「われわれはDXをしたつもりはない」成功企業が語るホンネ

- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?

- 日立が設備故障診断を支援するAIエージェント、新しい障害でも対応を明確に指示

- 三菱日立ホームエレベーターの扱いで違いが際立つ日立と三菱電機の方向性

- ニデックの会計不正の温床となった6つの原因とは? 改善計画を公表

コーナーリンク

パナソニック ホールディングス 執行役員 グループCTOの小川立夫氏

パナソニック ホールディングス 執行役員 グループCTOの小川立夫氏