パナソニックHDが最新R&D公開、「現場CPS」や「Design for CE」で見せる製造革新:未来に種をまくパナソニックHDのR&D(前編)(1/2 ページ)

パナソニック ホールディングスは、技術部門における3つの事業本部での取り組み内容を紹介するとともに、現在開発中の技術の一部を公開した。本稿前編では、3つの事業本部での取り組みと、開発中の「現場CPS」と「易分解設計(Design for CE)」について紹介する。

パナソニック ホールディングス(パナソニックHD)は2025年5月23日、技術部門における3つの事業本部での取り組み内容を紹介するとともに、現在開発中の技術の一部を公開した。本稿では、前後編でパナソニックHDの研究開発(R&D)での現在の方向性を示す。前編では、3つの事業本部での取り組みと、開発中の「現場CPS」と「易分解設計(Design for CE)」について紹介する。

パナソニックHDの未来を担う

パナソニックHDでは2024年7月に長期の技術開発の方向性を示す「技術未来ビジョン」を発表したが、中核となる技術開発については、「DX(デジタルトランスフォーメーション)・CPS(サイバーフィジカルシステム)本部」「GX(グリーントランスフォーメーション)本部」「MI(マニュファクチャリングイノベーション)本部」の3つの本部で研究開発を進めている。

デジタル技術で総合力を価値に変えるDX・CPS本部

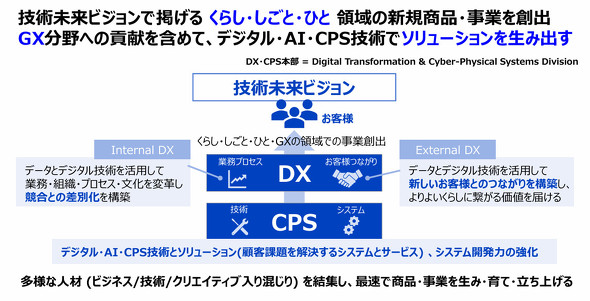

パナソニックHDがソリューション領域の強化を方針とする中で、2024年10月に新設されたのが、DX・CPS本部だ。DX・CPS本部は技術未来ビジョンで示す「くらし、しごと、ひと」の領域において、AI(人工知能)やCPSなどのデジタル技術を生かしてソリューションを開発し、新規商品やソリューションを生み出す役割を担う。既存の技術や顧客接点と、デジタル技術を組み合わせることで新たな価値創出につながる形を模索する。

DX・CPS本部内に「デジタル・AI技術センター」があり、さらにその中にシステム開発をより容易に実現できるようにする「全社システム開発力強化推進室」と、人の理解を推進する技術や指標の開発などを進める「ヒューマンエクスペリエンスデザイン室」を設置している。

パナソニックHD 技術部門 DX・CPS本部 本部長で事業開発室室長の西城洋志氏は「多様な人材を結集し、最速で商品や事業を生み、育て、立ち上げる。事業会社や社外との連携で事業機会を発見し、組織横断で強みの掛け算となる価値を生み出したい。社内的にはAIやCPSの強みを鍛え、社会課題解決につながる商品やソリューション、サービスを生み出せるようにしていく」と述べている。

ペロブスカイト太陽電池の開発などを担うGX本部

GX本部は、サステナブルな地球環境を実現する差別化技術の開発により、パナソニックグループの事業創出、成長、発展に貢献する役割を担う。パナソニックグループでは、環境コンセプト「Panasonic GREEN IMPACT」として、自社のバリューチェーンでのCO2排出量を削減する「OWN IMPACT」、自社製品やサービスによってCO2排出量削減に貢献する「CONTRIBUTION IMPACT」、新事業や新技術により将来の社会でのCO2排出量削減に貢献する「FUTURE IMPACT」という3つの推進方針を示しているが、GX本部で取り組むのはこの「FUTURE IMPACT」の領域だ。

GX本部内は、ペロブスカイト太陽電池の研究開発を進める「ペロブスカイトPV開発部」、電池やキャパシター技術の融合進化や高効率な水素/電力変換技術の開発などを行う「エネルギーデバイス開発部」、化学や生物学、情報科学の融合によりリソース循環などを実現する「グリーンマテリアル開発部」、省エネルギーやグリーン社会を支える光や熱、磁気デバイスの開発を行う「グリーンデバイス開発部」、エネルギーマネジメントシステムなどを研究開発する「エネルギー事業推進室」、MI(マテリアルズインフォマティクス)や計算科学などで材料やデバイス事業に貢献する「基盤技術部」で構成されている。

パナソニックHD 技術部門 GX本部 本部長の小原英夫氏は「今までのエネルギーシステムは『つくる、はこぶ、つかう』が一方通行でシンプルな仕組みだった。ただ、2030年以降を想定すると、この流れは一方通行ではなくなり、エネルギーを『あつめる』ような新たな役割も重要になってくる。さらに『つくる』技術も進化する。社会の将来像を見据えた技術開発を進めていく」と語った。

パナソニックグループのモノづくりのDNAを生かすMI本部

3つの技術本部の中で歴史が古く、技術部門の母体となったのがMI本部だ。MI本部はもともと生産技術の研究部門として活動していたが、その知見を生かし、生産技術に精通した技術者集団として、新規モノづくりプロセス創出と事業の競争力強化支援を進めている。

現在の主要テーマの1つが、サーキュラーエコノミーにおける新たなモノづくりの在り方についての研究開発だ。従来のモノづくりは、大量生産した製品を出荷後、価値減衰を見送るだけだったが、循環型のモノづくりが定着すると顧客の近くで価値の維持、再生ができるように変革する必要がある。そのため、価値の減衰を抑える劣化しにくい材料開発やデザイン開発が求められる。さらに価値を維持するために、修理しやすい設計や技術が必要になる。また、価値を再構築するためには、リサイクル技術の高度化も必要だ。

パナソニックHD 技術部門 MI本部 本部長の松本敏宏氏は「理想の工場の姿として、サーキュラエコノミーの考えの中で価値再生が行える製造の姿を実現したいと考えている。具体的には、動脈としての一方通行だけでなく静脈も含めたラインを用意し、還流を最適に実現できる姿が理想だと考えている。宇都宮工場ではリファービッシュ品を扱っているが、一部でこうした考えを具体化したものとなっている」と述べた。

また、これらの生産ノウハウを再生医療領域など、他分野に展開する取り組みも進めている。具体的には、医学と工学を融合した治療細胞の安定製造手法の確立などに取り組んでいる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク

パナソニックHD 技術部門 DX・CPS本部 本部長の西城洋志氏

パナソニックHD 技術部門 DX・CPS本部 本部長の西城洋志氏

パナソニックHD 技術部門 GX本部 本部長の小原英夫氏

パナソニックHD 技術部門 GX本部 本部長の小原英夫氏

パナソニックHD 技術部門 MI本部 本部長の松本敏宏氏

パナソニックHD 技術部門 MI本部 本部長の松本敏宏氏