「日本はレスキューロボットを開発しても配備される状況にない!!」〜東北大・田所教授が福島原発での活動を報告:再検証「ロボット大国・日本」(6)(2/2 ページ)

改造版Quince、3度のミッションをこなす

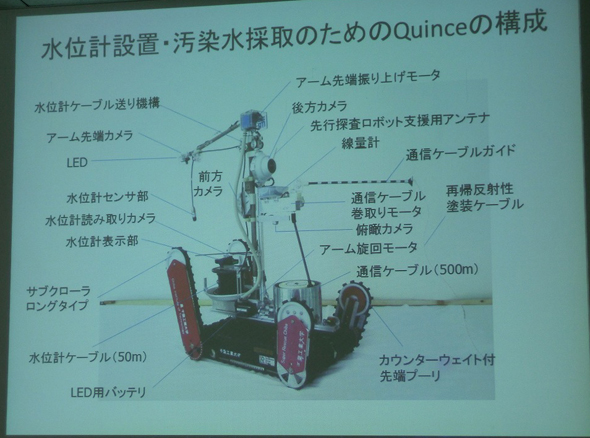

汚染水の調査のために、水位計とサンプル採取容器、そして作業用のロボットアームなどを追加搭載した。金属製の階段を地下へと降りて行き、何回か踊り場を曲がって水面近くまで到達する予定だったが、2011年6月24日に初めて投入されたときは、踊り場でうまくターンできずにミッションは失敗した。その前日、5号機で予行演習したときには何の問題もなかったのだが、実際の階段の踊り場は幅が70cmしかなく、事前に得ていた図面の90cmよりも狭かったのが原因だった。Quinceの全長は67cmなので、70cmでは回転は不可能だ。

2回目の投入は2011年7月8日。このときのミッションは地下ではなく、上層階に行って放射線の状態を調べることだった。線量計を搭載して表示画面をカメラでモニターしながら、ダストサンプルにも成功。階段の斜度は40度以上あり、Quinceの性能でもギリギリであったが、3階まで行くことができた。ただ、本来のQuinceの走行性能はもっと高いが、今回は追加装備によって重心が通常よりも上にある。走行性能はその分落ちており、時間がかかってしまったために3階まで行ったところで終了時間になった。

3回目の投入は2011年7月26日だった。このときは、冷却のためのバルブや配管を調べることが目的。2回目と同様に、放射線量を計測しながら進み、2階を調査した後に3階に向かおうとしたが、階段の途中にガレキがあって、それ以上先に進むのを断念した。「Quinceの操縦に慣れたオペレータであれば何とかなったレベル」(田所教授)とのことだが、現地で操縦しているのは東電側の作業員であるため、高度な操縦技術が必要な作業は難しい。

Quinceは今後も、引き続き使用される見込みだ。

配備するまでのプロセスが必要

田所教授は、国際レスキューシステム研究機構の会長でもあるが、これはあくまで“研究”機構であって、日本レスキュー協会のような“ファースト・レスポンダ(初動対応者)”ではない。ロボット研究者と企業とファースト・レスポンダを連携させることが役割のNPO法人である。

しかし、日本のレスキューロボットは「世界的に見ても技術レベルは高い」(田所教授)といわれながらも、現場への配備は一向に進んでいない。それはなぜか。大きな問題は、ロボットが消防車のような「商品」になっていないからだ。

「ロボットが本当に役に立つためには、研究成果で終わってしまうのではなく、企業が商品化して現場に配備されることが必要」と田所教授。Quinceのように大学が開発しているのでは量産が難しいし、サポート体制にも限界がある。そういった部分は本来大学の役割ではなく、メーカー側にノウハウやリソースがあるものだ。しかし、民間企業である以上、一定の売り上げが期待できる市場でなければ商品化はできない。

これと対称的なのが米国だ。米国には「軍事」という大きな需要が存在するために、メーカーによる商品化が盛んに行われている。PackBotも本来は軍用で、既に数千台が配備されているという実績がある。信頼性の面でいえば、消防で短期間試験配備しただけのQuinceとは比べようもない。

レスキューロボットの商品化のためには、「まずは配備するための組織を作ること」と田所教授は提案する。国の予算によって、一定規模の「需要」を創り出す。それも「何らかの形で継続的な予算が担保されないといけない。政権や官僚が代わったくらいで予算が打ち切りになるようでは困る」(田所教授)のだ。そして、その組織がきちんと計画を立てて、メーカーはその計画に基づいてロボットを開発、配備を進めていく。

日本は「地震大国」でもある。今後、首都直下地震や東海・東南海・南海地震の発生も警戒されており、レスキューロボットを活用する体制の整備は急務だ。

筆者紹介

大塚 実(おおつか みのる)

PC・ロボット・宇宙開発などを得意分野とするテクニカルライター。電力会社系システムエンジニアの後、編集者を経てフリーに。最近の主な仕事は「小惑星探査機「はやぶさ」の超技術」(講談社ブルーバックス)、「宇宙を開く 産業を拓く 日本の宇宙産業Vol.1」「宇宙をつかう くらしが変わる 日本の宇宙産業Vol.2」(日経BPマーケティング)など。宇宙作家クラブに所属。

Twitterアカウントは@ots_min

- 国産・災害対策ロボット、実用レベルに達した「櫻壱號」

- ホビーロボから巨大ロボまで――ロボットの簡単制御を実現する「V-Sido CONNECT」

- 「米国ベンチャーに負けない!!」――NEDO、生活支援ロボット実用化プロジェクトの成果を報告

- あの可変戦闘機からゴミ箱ロボまで――【2013国際ロボット展】フォト&ムービーリポート

- 「普段から使えるレスキューロボットを作ろう」〜原発ロボットを開発する千葉工大・小柳副所長(後編)

- 「あの現場で動けるロボットはQuinceしかない」〜原発ロボットを開発する千葉工大・小柳副所長(前編)

- これぞロボット大図鑑だ!――【2011国際ロボット展】フォト&ムービーレポート

- 「町工場にもロボットが普及していく」〜産業用ロボット世界シェアNo.1の安川電機(後編)

- 「ロボット大国だとは全く思っていない」〜産業用ロボット世界シェアNo.1の安川電機(前編)

- 「日本はレスキューロボットを開発しても配備される状況にない!!」〜東北大・田所教授が福島原発での活動を報告

- 「協力しないかと言われたら『Why not?』ですよ」〜月面レースに挑む研究者、東北大・吉田教授(後編)

- 「超小型衛星を日本のお家芸に」〜月面レースに挑む研究者、東北大・吉田教授(前編)

- 「ロボット技術で安全と環境の問題を解決したい」〜ロボットカーに挑戦するZMPの狙い(後編)

- 「自動車メーカーにケンカを売るつもりはない」〜ロボットカーに挑戦するZMPの狙い(前編)

- 日本は本当に「ロボット大国」なのか

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ロボットの記事ランキング

- 人の優しさ引き出す“弱いロボット”、パナソニックが一般販売開始へ

- パナソニック初のコミュニケーションロボットは弱い!? クラファン目標は即日達成

- 優しくハグする力持ちのクマ型ロボット

- 大工作業を行う協働ロボット、アパート建築で4.5人工を省力化

- ミクシィのコミュニケーションロボットは独自AIで“雑談”に付き合ってくれる

- きゅんくんも参加、ロボットスタートがラボ開設

- Pepperを動かす「アプリ」を作ろう〜まずはSDKの基本的な使い方を習得する

- 筆跡から筆圧まで再現できる書道ロボット

- ロボット開発で注目される「ROS」(Robot Operating System)とは何か

- 自動充電機能追加で稼働性能向上、ヒト型サービスロボ「EMIEW4」日立が発売

コーナーリンク

改造したQuinceの装備。水位計、線量計、ロボットアーム、通信ケーブルなどが追加された

改造したQuinceの装備。水位計、線量計、ロボットアーム、通信ケーブルなどが追加された 階段の上の方がガレキ状になっており(右画面)、Quinceはここで引き返した。こういったデータも全て保存できる

階段の上の方がガレキ状になっており(右画面)、Quinceはここで引き返した。こういったデータも全て保存できる 「歩行型ロボットは確かにカッコいい。しかし……」――お掃除から軍事用まで手掛けるiRobot社のロボット開発

「歩行型ロボットは確かにカッコいい。しかし……」――お掃除から軍事用まで手掛けるiRobot社のロボット開発