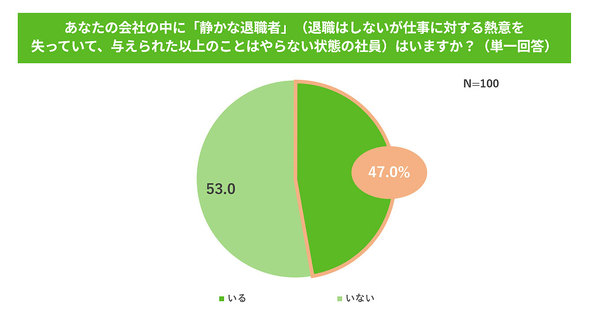

「静かな退職者」は47%の人事担当者が「いる」と回答、最低限しかやりたくない:キャリアニュース(2/2 ページ)

与えられた仕事以外はやりたくないと感じる社員が7割

「静かな退職者」とは、退職はしないが仕事に対する熱意を失っていて、与えられた以上のことはやらない状態の社員を指す。経営者、人事担当者に「会社の中に『静かな退職者』はいますか」と尋ねたところ、47.0%が「いる」と回答した。

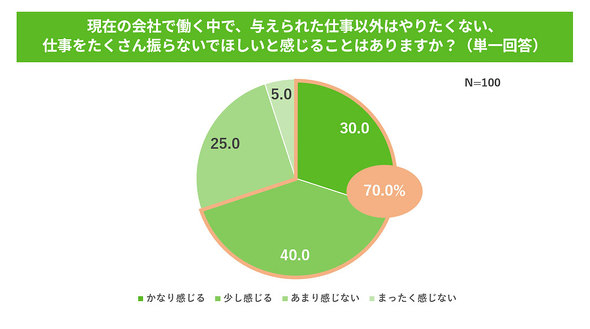

続いて、転職経験のある社員に「現在の会社で働く中で、与えられた仕事以外はやりたくない、仕事をたくさん振らないでほしいと感じることはありますか」と尋ねた。その結果、「かなり感じる」が30.0%、「少し感じる」が40.0%となり、70.0%が与えられた仕事以外はやりたくない、仕事をたくさん振らないでほしいと感じていることが分かった。

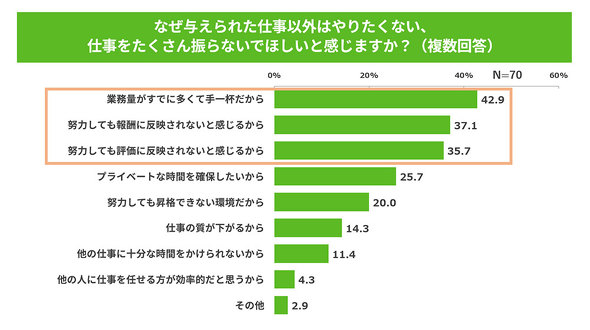

与えられた仕事以外はやりたくない、仕事をたくさん振らないでほしいと感じる理由のトップ3は、1位「業務量がすでに多くて手一杯だから」(42.9%)、2位「努力しても報酬に反映されないと感じるから」(37.1%)、3位「努力しても評価に反映されないと感じるから」(35.7%)だった。

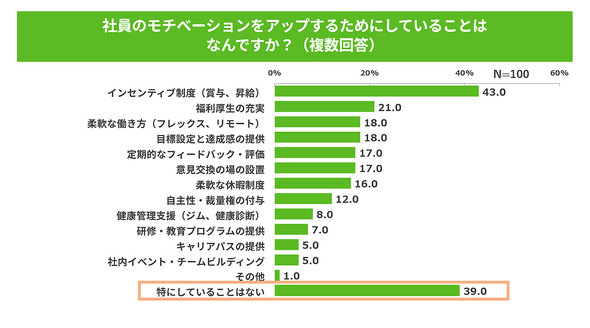

経営者、人事担当者には、社員のモチベーションをアップするためにしていることを尋ねた。最も多かったのは「インセンティブ制度(賞与、昇給)」で43.0%だった。一方で「特にしていることはない」と回答した人も39.0%いた。

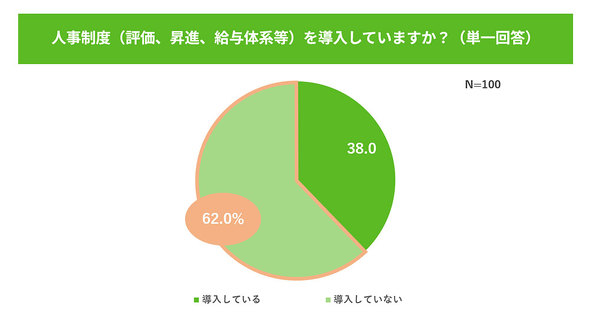

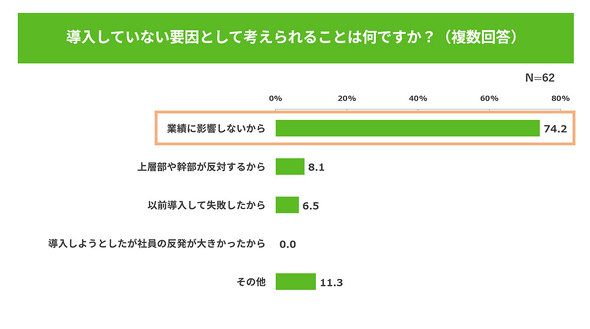

経営者、人事担当者に「人事評価制度(評価、昇進、給与体系など)を導入していますか」と尋ねたところ、62.0%が「導入していない」と回答。さらに、「導入していない」と回答した人に導入していないことの要因を尋ねると、「業績に影響しないから」が74.2%を占めた。評価制度を業績と直結しないものと捉えている経営者、人事担当者が多いことがうかがえる。

関連記事

製造業が優秀な人材を獲得しづらい根本的な理由とは?

製造業が優秀な人材を獲得しづらい根本的な理由とは?

近年、学生たちから就職先としての製造業の人気が低下している。本連載ではその理由を解説し、日本の製造業が再び新卒学生から選ばれるために必要な「発想の転換」についてお伝えする。第2回は、優秀な学生獲得における製造業各社の連携の重要性を伝えたい。 デンソーの自動化を学べる「LAスクール」 真因を探る人材の育て方とは

デンソーの自動化を学べる「LAスクール」 真因を探る人材の育て方とは

モノづくり人材をいかに育てるか。これはベテランの高齢化や技術継承問題に悩む製造業全体の共通課題だ。本連載では先進的な人材育成を進める企業にスポットを当てて、その取り組みを紹介する。第1回はデンソーの「Lean Automationスクール」だ。 自ら考え不正を防ぐ 品質問題を起こしにくい組織を作るには

自ら考え不正を防ぐ 品質問題を起こしにくい組織を作るには

繰り返される製造業の品質不正問題。解決の鍵は個人ではなく、「組織風土」の見直しにあります。本連載では品質不正を防ぐために、組織風土を変革することの重要性と具体的な施策をお伝えしていきます。 パナソニックHDはなぜ「人の理解」に関する技術開発に力を入れるのか、その勝算

パナソニックHDはなぜ「人の理解」に関する技術開発に力を入れるのか、その勝算

パナソニック ホールディングスは、技術部門における3つの事業本部での取り組み内容を紹介するとともに、現在開発中の技術の一部を公開した。後編では、パナソニックHDが力を入れる「人の理解」技術への取り組みについて紹介する。 日本の製造業が世界市場で勝ち抜くためには何が必要なのか

日本の製造業が世界市場で勝ち抜くためには何が必要なのか

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。最終回となる第12回は、製造業DXやその先を目指す日本企業に向けたメッセージとして、世界市場で勝ち抜くために何が必要なのかを論じる。 三菱のモノづくりを支える人材育成、4つのポイント

三菱のモノづくりを支える人材育成、4つのポイント

2017年2月15〜16日に開催された「Manufacturing Japan Summit」では、三菱電機 人材開発センター ものづくり教室長の織田昌雄氏が登壇。「価値づくりを支えるものづくり人材育成」をテーマに人材育成と技術承継の在り方について講演した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

キャリアの記事ランキング

- エンジニアの61%がAIに危機感、今後求められるのは「翻訳者型」の技術者

- 50〜65歳の9割がAIに対し敗北を実感、一方で約7割が「味方」と回答

- 生成AIの日常使用率、日本は51%で世界平均を大きく下回る

- 「勝手にブレーキをかけてくれる」と45%が認識――自動ブレーキにまつわる誤解とリスク

- 製造業勤務経験者の約6割が1年未満で退職

- 78%の企業が採用業務に生成AIを活用――採用人数や評価への影響は限定的

- 中堅社員の約43%が知識やスキルに不安、4人に1人が不安を乗り越えられず

- エンジニアの66.2%が、AIに仕事を奪われる不安を感じると回答

- 約4割が黒字リストラに脅威、AIによる業務代替も不安要因に

- ITエンジニアの働き方の理想と現実、転職事情を調査