自ら考え不正を防ぐ 品質問題を起こしにくい組織を作るには:品質不正を防ぐ組織風土改革(3)(1/2 ページ)

繰り返される製造業の品質不正問題。解決の鍵は個人ではなく、「組織風土」の見直しにあります。本連載では品質不正を防ぐために、組織風土を変革することの重要性と具体的な施策をお伝えしていきます。

実質的な品質に問題がなければ、正式な手順を踏まなくても大丈夫じゃないだろうか……

このままにしているとリスクになるかもしれないけれど、報告すると仕事が増えそうだから黙っていよう……

上記のような考えが頭をよぎったことはないでしょうか。過去の品質不正の調査報告書では、こうした現場の声がたびたび見られます。これらが結果的にリスクのある判断や行動につながってしまい、品質不正を招くという事例は後を断ちません。

製造業の現場には、将来の品質不正につながりかねないさまざまなリスクが潜んでいます。今回は、「品質不正が起きにくい組織」に見られる特徴について解説していきたいと思います。

⇒連載「品質不正を防ぐ組織風土改革」のバックナンバーはこちら

品質不正のリスク根絶は不可能

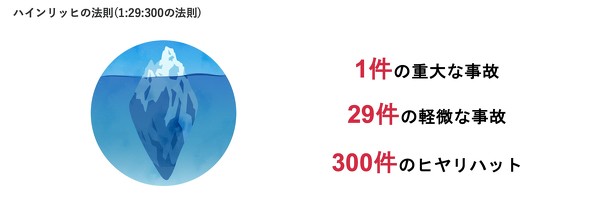

製造業にとって品質不正は何としても避けるべきものですが、そのリスクを根絶することは不可能と言ってよいでしょう。有名な「ハインリッヒの法則」では、1件の重大な事故の背後には29件の軽微な事故があり、その背景には300件のヒヤリハット(事故には至らなかったが事故につながってもおかしくない事象)が存在するとされています。

ハインリッヒの法則は労働災害における経験則ですが、製造業の品質不正にも同様のことが言えます。1件の品質不正は「氷山の一角」にすぎず、その背後には膨大な数のリスクがあります。

このようなリスクをゼロにすることはできません。しかし、リスクを品質不正につなげないようにすることならできます。品質不正を防ぐには、リスクを検知し、そのリスクに適切に対応できる組織をつくれるかがポイントになります。

品質不正の発生を抑える「考える組織」とは?

では、「リスクに適切に対応できる組織」とはどのような組織でしょうか。それは、「考える組織」です。検知したリスクを組織内で共有し、「なぜ、それはリスクだといえるのか?」「なぜ、そのリスクが生じたのか?」「どうすれば、そのリスクを回避できるのか?」といったことを考え、答えを導き出せる組織を指します。

リスクが生じるたびに考えることで、「このケースも注意が必要なのでは」「品質不正を防止するためにはこれが大切だ」といった共通の認識が組織内に広まっていきます。これが定着することで、品質不正が起きにくい組織風土が醸成されていくのです。

「品質不正を防ぐためには、細かくルールを設けるべきだ」という意見もあります。もちろん、一定のルールは必要ですが、リスクは無尽蔵に生まれるため、そのたびにルールを増やしていたらきりがありません。また、事細かにルールを設けていると、従業員が「ルールさえ守っていれば大丈夫」と思い込む思考停止に陥りがちです。こうして「考えない組織」になると、既存のルールの範囲内にあるリスクにしか対応できず、まだ見ぬリスクへの対応が難しくなってしまいます。

その点、「考える組織」はルールが存在しなくても、従業員が自ら考え、臨機応変に適切な対応を導き出すことができます。結果として、リスクが品質不正につながる可能性を減らせるのです。

どのように「考える組織」をつくるのか?

「考える組織」に共通しているのが、「心理的安全性が高いこと」と「理念が浸透していること」です。

心理的安全性が低い組織では発言のハードルが高いためリスクが共有されにくく、共有されたとしても対応策をフラットに議論することができません。「確信がない状態で意見を伝えたらどう思われるか分からない……」「問題を指摘した人の責任にされるのではないか……」などと不安が先に立ち、自分の考えをそのまま口にしづらくなります。それゆえ、組織のリスクを検知すること自体が難しくなります。

また、企業理念は従業員にとって「判断基準」になる大切なものです。理念が浸透していない組織では、従業員がリスクに直面したときにどのように対応すべきかの判断基準を持てず、リスクを放置したり、不適切な対応をしたりするおそれがあります。

心理的安全性を高めるとともに、理念の浸透を図ることが「考える組織」の構築につながるのです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク