「日本は所得格差の小さい国」は本当か? 所得格差を表す「ジニ係数」で見る:小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ(35)(3/3 ページ)

日本人の所得格差

それではこのジニ係数を使って、実際に日本の所得格差について、年齢階級別の数値を見ていきましょう。

ジニ係数は、次の4つについて計算されています。

- 等価第一次所得: 勤め先収入 + 事業や内職収入 + 個人年金給付 + 利子や配当金 + その他の収入 + 現物収入 + 仕送り金 - 仕送り金支出

- 等価市場所得:等価第一次所得 + 企業年金給付

- 等価粗所得:等価市場所得 + 公的年金や恩給給付 + 社会保障給付金 - 企業年金保険料

- 等価可処分所得:等価粗所得 - 所得に課される税や社会保険料 - 固定資産税や都市計画税 - 自動車税や軽自動車税、自動車重量税

等価とは、所得を世帯人員数の平方根(√)で割って調整した数値であることを示します。世帯人員の厚生水準をそろえて扱えるような計算をしていることになります。

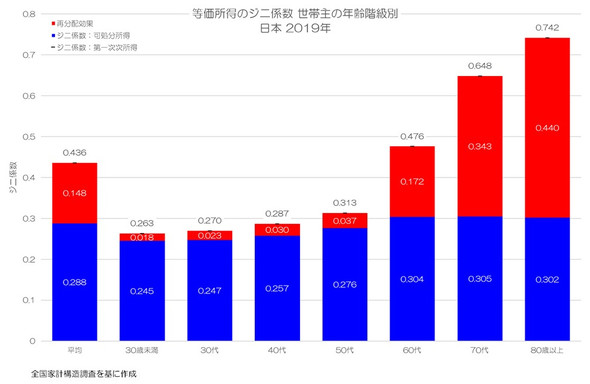

今回は当初の総所得といえる等価第一次所得と、税の支払や給付などの再分配を経て、最終的に自由に使える等価可処分所得のジニ係数を見てみましょう。図3が世帯主の年齢階級別に見た日本の所得に関するジニ係数です。

第一次所得のジニ係数は高齢になるほど高くなり、特に定年を迎える60代から極端に大きくなります。給与所得が無くなる分だけ、所得の少ない人が増えることから数値も大きくなるようです。

一般にジニ係数が0.3程度までであれば、比較的所得の平等度が高いとされているようです。可処分所得のジニ係数を見ると、やはり高齢層ほど数値は大きくなりますが、0.3程度に抑えられています。納税や年金の受給などの再分配によって、各世代で所得格差が縮小していることになりますね。

このように、ジニ係数を見ることでどれだけの所得格差があるかだけでなく、再分配による所得格差の是正効果についても把握することができます。

日本人の資産格差

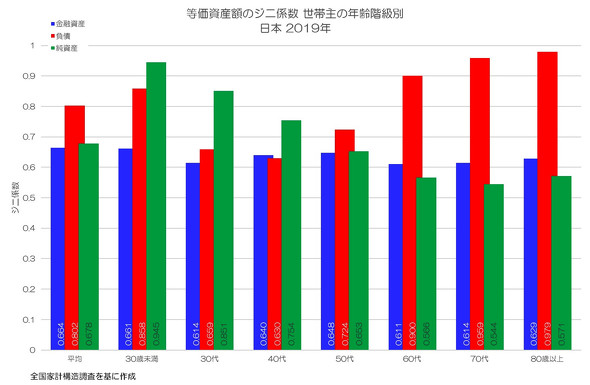

格差を表すジニ係数は、所得だけでなく資産についても集計できます。日本人の資産格差についても統計データを見てみましょう。図4は世帯主の年齢階級別の金融資産や負債、純資産のジニ係数です。

金融資産は、預貯金、生命保険、有価証券等の金融資産を合計したものです。純資産は、金融資産と負債の差額に、さらに住宅や宅地の現在高を加えたものになります。

まず図4を見ると特徴的なのが、ジニ係数の数値がいずれも0.6以上となっていて所得のジニ係数と比較するとかなり高いことが分かります。世代を問わず、資産や負債の分布にかなりの格差があることが読み取れます。

詳しく見てみると、まず金融資産は各年齢階級で0.6〜0.7程度で一定範囲となっています。一方で負債は40代が最も小さく、そこから世代が離れる度に大きくなっている特徴があります。負債の格差なので、皆で一様に負債を負っていれば小さな数値となります。40代は多くの世帯で住宅ローンを抱え、若い世代は住宅を持つ世帯と持たない世帯で分かれ、高齢世代はローンを返し終わった世帯とそうでない世帯で分かれていると考えれば、この傾向にも納得感があるかもしれませんね。

一方で純資産のジニ係数は、高齢層になるほど小さくなっているようです。若い世帯ほど純資産は少なく、高齢世帯ほど多く持っていると想定すれば、この傾向にも合点がいきますね。

日本人の格差の特徴

今回は、日本人の所得格差と資産格差について紹介しました。所得格差を見ると、若い世帯ほど格差が小さく、高齢世帯の格差は年金受給などの再分配を経て是正されている様子が分かりました。

資産格差を見ると、どの世代でも所得と比べれば総じて高い水準です。資産をあまり持たない世帯と、多く持つ世帯とのギャップが大きいということになりそうです。さらに、資産については世代間格差もよく指摘されるところですね。貯蓄額などのより詳細な分布については、今後別の機会にご紹介する予定です。

日本は所得格差の小さい国として知られていますが、これは現役世代の再分配前の格差のことを指していることは意外と知られていません。一方で、再分配後の所得格差は先進国でも高い方であるという指摘もあります。次回は、所得格差の国際比較についてご紹介していきたいと思います。

⇒記事のご感想はこちらから

⇒本連載の目次はこちら

⇒前回連載の「『ファクト』から考える中小製造業の生きる道」はこちら

筆者紹介

小川真由(おがわ まさよし)

株式会社小川製作所 取締役

慶應義塾大学 理工学部卒業(義塾賞受賞)、同大学院 理工学研究科 修士課程(専門はシステム工学、航空宇宙工学)修了後、富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU)航空宇宙カンパニーにて新規航空機の開発業務に従事。精密機械加工メーカーにて修業後、現職。

医療器具や食品加工機械分野での溶接・バフ研磨などの職人技術による部品製作、5軸加工などを駆使した航空機や半導体製造装置など先端分野の精密部品の供給、3D CADを活用した開発支援事業などを展開。日本の経済統計についてブログやTwitterでの情報発信も行っている。

関連記事

日本の現役世代の可処分所得は国際的に見ると何位? データで見るリアルな姿

日本の現役世代の可処分所得は国際的に見ると何位? データで見るリアルな姿

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は等価可処分所得の国際比較を行っていきます。 なぜわれわれの生活が苦しく感じるのか? 等価可処分所得で見てみよう

なぜわれわれの生活が苦しく感じるのか? 等価可処分所得で見てみよう

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は日本の等価可処分所得について見ていきます。 日本が「使えるお金」は世界何位? 家計や企業などの可処分所得を国際比較

日本が「使えるお金」は世界何位? 家計や企業などの可処分所得を国際比較

勉強した方がトクなのは分かるけど、なんだか難しそうでつい敬遠してしまう「経済」の話。モノづくりに関わる人が知っておきたい経済の仕組みについて、小川さん、古川さんと一緒にやさしく、詳しく学んでいきましょう! 日本の失業率は世界の中でも低水準なのか? 先進国と比較してみると

日本の失業率は世界の中でも低水準なのか? 先進国と比較してみると

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は完全失業率の国際比較を見ていきます。 「日本は失業者が少ない」は本当か? 完全失業率の推移から見える実態

「日本は失業者が少ない」は本当か? 完全失業率の推移から見える実態

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は日本の完全失業率の変化をご紹介します。 国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第9回は、経済における企業の役割と、日本企業の変質についてファクトを共有していきます。 今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第3回では、国民1人当たりの豊かさを示す指標「1人当たりGDP」に焦点を当て、日本の現在地を見てきます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク