現場/経営の“省力化”に役立つ助力装置とは何か【基本編】:現場/経営の“省力化”に役立つ助力装置とは何か(1)(3/3 ページ)

3つの身体部位で負荷を測定、負荷強度に応じて是正策を検討

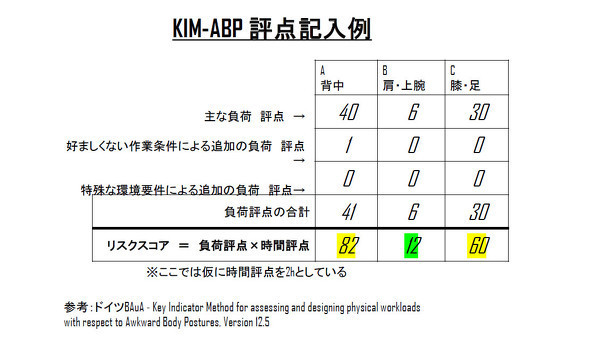

KIM法では、負荷推定を行う主な身体部位を以下の3つとし、それぞれに対してまず個別に負荷評価を行います。

項目A:背中/腰

項目B:肩/上腕

項目C:膝/足

評価シートを見ていただければ分かる通り、イラストで分かりやすく描かれている姿勢サンプルを参考に、その姿勢の状態のデューティ比を勘案して評点を加算していきます。姿勢が無理したものであればあるほど、作業時間に対してその姿勢でいる時間が長ければ長いほど、評点は大きな数になります。

項目A/B/Cそれぞれに対して評点を計算します。

また、追加して考慮すべき負荷条件(例:運動範囲に制限あり、振動あり他)が環境中に認められる場合には、項目A/B/Cそれぞれの評点に規定の点数を加算します。最後に、1日当たりの作業持続時間を掛け算し、そのA/B/Cの積のうち最も数が大きいものをリスクスコアとして採用します。

仮に、助力装置を使用する特定の作業に対してKIM法のアセスメントを実施し、その結果が下図評点記入例のようになったとします。

この結果では、項目A/Cが50点を超えており、その作業の負荷強度はかなり高い状態とされる状態にあると言えます。評価シートによると、50点以上の評点に対しては「作業環境の再設計やその他の予防対策を積極検討すべき」としており、実際多くの場合においては評点低減のための改善活動が行われます。

もし改善努力によって項目Aの評点82点を許容範囲までにできた場合でも、項目Cが60点のままであれば依然負荷は残存しているとされ、項目Cに対する改善が求められます。

ちなみに、評点の20〜49点は、グリーンゾーンにはあるもののわずかながら負荷強度が高い状態とされており、「適応が難しい作業者のために作業環境の再設計やその他の予防対策が有効」と注意が付記される位置付けになります。

また、低負荷環境として「過負荷は認められない/疾病リスクが低い」と客観評価される状態であるには、この評価シートにおいては評点が19点を下回ることが必要となります。

先の議論のような、インクルーシブな作業環境の構築を目指すというところにおいては、このリスクアセスメント評点が19点以下となるような理想的な作業状態を作ることが1つの答えになるかもしれません。

次回は、体格の異なる2人の当社社員による、助力装置を使った作業デモを通して、作業姿勢や体格差が負荷に与える影響を見ていきます。

著者紹介

シュマルツ株式会社 ビジネスディベロップメント

小川尚希(おがわ なおき)

工学修士(感性工学)。信州大学大学院にて介護用装着型アシスト装置や高分子人工筋肉をテーマにメカトロ系・人間工学系領域を専攻。これまでオカムラ(旧岡村製作所)、ルネサスエレクトロニクス他経て、2024年から現職。社のスローガン「重力負荷から人々を解放する」に共鳴しながら、FA/省力用機器の国内マーケティング活動やPSF活動を行っている。

関連記事

クリーンルームで重量物搬送を支援する手動搬送装置、最大100kgまで吸着昇降

クリーンルームで重量物搬送を支援する手動搬送装置、最大100kgまで吸着昇降

シュマルツは、クリーンルームでの重量物搬送を支援する手動搬送ソリューションを発表した。最大100kgまでのワークの吸着と昇降ができる真空バランサーと、ワークを水平移動するジブクレーンで構成される。 隙間があっても吸着搬送、協働ロボットのパレタイジングなど向け軽量ハンド

隙間があっても吸着搬送、協働ロボットのパレタイジングなど向け軽量ハンド

真空機器メーカーのシュマルツは軽可搬ロボットを使用したパレタイジングやデパレタイジング向けの真空グリッパー「ZLW」をリリースした。 コンプレッサー不要で消費電力削減、真空ポンプ内蔵の協働ロボ向け電動吸着ハンド

コンプレッサー不要で消費電力削減、真空ポンプ内蔵の協働ロボ向け電動吸着ハンド

日東工器は、協働ロボットの先端に取り付けた真空ポンプで物品を移動できる、電動吸着ハンド「EVE-500」を発売する。コンプレッサーによるエア供給が不要で、消費電力を8割削減できる。 真空でも稼働する高耐熱仕様の全固体ナトリウムイオン電池を開発

真空でも稼働する高耐熱仕様の全固体ナトリウムイオン電池を開発

日本電気硝子は、「BATTERY JAPAN【春】〜第18回 [国際] 二次電池展〜」に出展し、開発品として高温/真空下で動作する「真空/高耐熱仕様の全固体ナトリウムイオン電池」を披露した。 真空蒸着で金属箔上にリチウムを成膜、次世代バッテリーの開発などに活用

真空蒸着で金属箔上にリチウムを成膜、次世代バッテリーの開発などに活用

アルバックは、金属箔上にリチウムを成膜する巻取式真空蒸着装置「EWK-030」を開発した。真空蒸着は不純物の混入や酸化を抑えられるため、従来の大気環境下でのロールプレス技術より良好な膜表面が得られる。 パナソニックのシステムバスは真空圧着で加飾を効率化、廃フィルムの再生化も

パナソニックのシステムバスは真空圧着で加飾を効率化、廃フィルムの再生化も

パナソニック ハウジングソリューションズは、茨城県水戸市の水戸工場で、「BEVAS」ブランドのシステムバスで初採用した新工法「真空圧着方式」を披露した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- ソフトウェアデファインドオートメーションを支える制御プログラム構築技術

- 既存生産設備の消費電力計測、三菱電機が目を付けた“ブレーカの端子カバー”

- マグネシウム射出成形機の新モデル、車載ディスプレイの多様化に対応

- 横形マシニングに大型傾斜ロータリーテーブル搭載、ブラザー工業が新モデル

- AIが最適生産計画を短時間で自動立案、工場の生産能力を最大化

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- ハノーバーメッセ2026はAIを横串に産業変革を示す、新たに防衛生産エリア登場

- 山洋電気が定格の200%までの過負荷耐量を備える無停電電源装置

コーナーリンク

KIM法によるアセスメントの記入例 出典:シュマルツ

KIM法によるアセスメントの記入例 出典:シュマルツ