現場/経営の“省力化”に役立つ助力装置とは何か【実験編】:現場/経営の“省力化”に役立つ助力装置とは何か(2)(1/2 ページ)

本稿では、助力装置を導入する際のリスクアセスメントについて、体格の異なる2人による作業デモを通して解説します。

前回は、重量物搬送の省力化に役立つ助力装置の概要や、導入する際に欠かせないリスクアセスメントについて、ドイツで使用されているアセスメント手法「Key Indicator Method」を基に解説しました。

今回は、助力装置を使用した作業デモを通して、作業姿勢や体格差がどのように負荷として評定されるかを考えてみます。

【実験】体格が異なる2人の姿勢比較で見る身体負荷

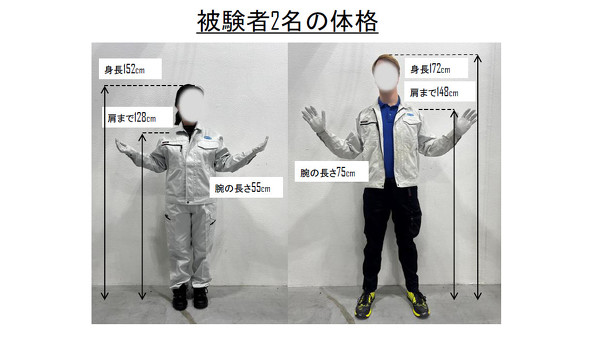

今回、健康で体格が異なる当社社員男女1人ずつを被験者として、当社が製造販売する真空バランサーを操作させました。比較のため、被験者の身長と肩の高さ、腕の長さを図中に記載しました。

姿勢比較1:作業台上での持ち上げ、移載動作

規定の高さで作られた作業台の上で持ち上げ作業をする場合を考えます。

作業台上で荷の上げ下げをする場合には、両被験者とも正立姿勢を保てており、肩の高さを超えて腕を動かすことなく、マージンを十分確保しながら作業を遂行できそうです。このような場合には、KIM法では特段重い評点とはならず、身体負荷が低いと評価できます。

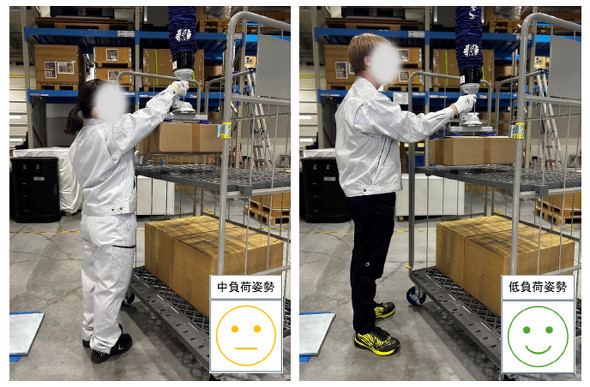

姿勢比較2:カゴ車上段部への積み付け作業

比較的高い位置に荷を置く作業をする場合を考えます。

右側の男性被験者には特段無理な姿勢は見られず支障ないように見えます。しかし左側の女性被験者にとっては荷の位置が高いため、荷の把持、搬送はできるものの、腕は肩よりも高い位置で遠くまで伸び、胴体が少しねじれた状態を強いられています。よってやや重い評点につながります。

少し無理な姿勢になるためか、助力装置の操作がやや不安定になる様子も見受けられました。このように作業環境によっては体格差が評点に影響する場合もあります。

姿勢比較3:パレット底面への積み付け作業

床面に近い位置にある荷へのアプローチ、腰を深く曲げて同時に体から遠くへ腕を伸ばすような姿勢は、どちらの被験者に対しても、項目A/Bの両方において、少なくとも評点10点以上、デューティに応じてとても重い評点につながります。

このようなシチュエーションは、作業方向が限定されるパレット積付けや、荷流しのコンベヤーラインが複数並走しているところでの荷さばき作業などに見られます。傾いた上体を支える必要から、肩から腰、太ももにかけてこわばるであろうことは、視覚的にも感じていただけると思います。身体強度がそれほど強くない作業者にしてみれば、さらに過酷な姿勢であるといえます。

経験的に「腰を守るために腰を落として作業する」という方もいらっしゃると思います。この作業では確かに腰を落とした方が楽そうです。このような姿勢変更は、KIM法においてどのように効いてくるでしょうか。姿勢比較4で見てみます。

姿勢比較4:腰折り姿勢/膝曲げ姿勢

すでに述べた通り、腰折れの姿勢での荷さばき作業が一定割合含まれる場合は、同じ動作を正立で行った場合に比べ、項目A/Bに対する評点が重くなります。

仮に、腰折れ姿勢を避け膝曲げ姿勢に変更した場合、項目Aの評点は確かに減じます。しかし、KIM法は部位ごとにそれぞれ個別に評価を行いますので、膝曲げに変更した場合には、項目C(膝・足)において重い評点加算されることになります。

つまり、KIM法ではこのような作業は不安定で複雑な姿勢変更を伴うものとして捉えられ、代替姿勢ではマージできず、その負荷度合いが評価の過程で必ずクローズアップされるような作りになっています。

KIM法は、荷役重量だけでなく、作業姿勢やデューティなどの側面も考慮する手法であり、一歩踏み込んで、実際の肉体的な作業負荷を推定/評価することに役立ちます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

コーナーリンク

被験者2名の体格の比較 出典:シュマルツ

被験者2名の体格の比較 出典:シュマルツ 姿勢比較1:作業台上での持ち上げ、移載動作 出典:シュマルツ

姿勢比較1:作業台上での持ち上げ、移載動作 出典:シュマルツ 姿勢比較2:カゴ車上段部への積み付け作業 出典:シュマルツ

姿勢比較2:カゴ車上段部への積み付け作業 出典:シュマルツ 姿勢比較3:パレット底面への積み付け作業 出典:シュマルツ

姿勢比較3:パレット底面への積み付け作業 出典:シュマルツ 姿勢比較4:腰折り姿勢/膝曲げ姿勢 出典:シュマルツ

姿勢比較4:腰折り姿勢/膝曲げ姿勢 出典:シュマルツ