何のためのモデリング? 〜1Dモデリングの目的を原点に立ち返って考える〜:1Dモデリングの勘所(41)(5/5 ページ)

以上を踏まえると、図9右図のTlossまでの変数は上から順番に値を決めていけばよく、それ以降の変数は他の変数と一緒に考えて決めていく必要があることが分かる。すなわち、パラメーターは、

で、未知数は、

とすればいいものと考えられる。ここで、未知数の数は式の数と一致している(これはある意味、評価プロセスの妥当性を示唆している)。

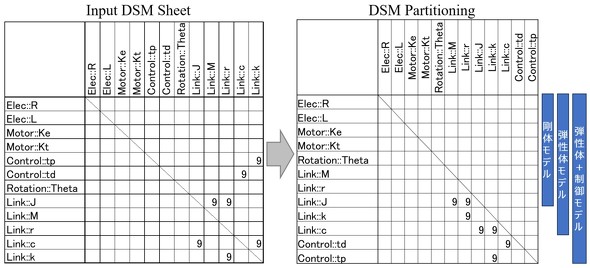

図9より、パラメーターと未知数の切り分けができた。パラメーターとした変数のみで、再度DSMを適用すると図10となる。この結果の意味するところは、図10右図の上部のパラメーターから順番に決めていけばいいことを意味する。これから、上から8番目までのパラメーターが図7左図の剛体モデル、10番目までが図7中央図の弾性体モデル、12番目までが図7右図の弾性体+制御モデルに相当することが分かる。

以上から、図7で考えた設計プロセスが妥当であったことが確認できた。ここで注意しなければならないのは、図9と図10に示すDSMの左図の入力は設計者自らが行うということだ。従って、DSMを適用する際には、対象とする設計問題の設計変数間の関係を理解していることが前提である。また、設計は設計者自身の考え方があるので、結果は人によって異なることもある。

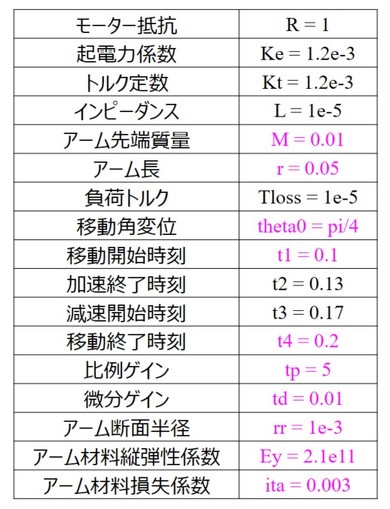

なお、最終的に決めた設計に関するパラメーターは図7に含まれるものに加えて、設計のプロセスで決めたパラメーターもあり、最終的に表2のようになった。表中で黒色の字は仕様として最初から決まっていたもの、ピンク色の字は各プロセスで付随的に決めたものである。

次回は「1Dモデリング実現のための基礎」について紹介する。 (次回へ続く)

筆者プロフィール:

大富浩一(https://1dcae.jp/profile/)

日本機械学会 設計研究会

本研究会では、“ものづくりをもっと良いものへ”を目指して、種々の活動を行っている。1Dモデリングはその活動の一つである。

- 最新著書:1Dモデリングの方法と事例(日本機械学会)

- 研究会HP:https://1dcae.jp/

- 代表者アドレス:ohtomi@1dcae.jp

関連記事

1Dモデリングの方法にもさまざまなアプローチがある

1Dモデリングの方法にもさまざまなアプローチがある

「1Dモデリング」に関する連載。連載第4回では、本題である1Dモデリングの方法を取り上げる。まず、1Dモデリングの方法には大きく「モデル生成」「低次元化モデリング」「類推モデリング」の3つのアプローチがあることを説明。特に本稿では1Dモデリング固有の考え方としての類推モデリングについて詳しく解説する。 0Dモデリングとは? 理論・経験に基づく理論式・経験則が究極の1Dモデリング!?

0Dモデリングとは? 理論・経験に基づく理論式・経験則が究極の1Dモデリング!?

「1Dモデリング」に関する連載。連載第3回は、理論・経験に基づく理論式・経験則が究極の1Dモデリングであることを、0Dモデリングの定義、3Dモデリングとの関係、幾つかの事例を通して説明する。また、理論・理論式を考えるに当たって重要な“単位”に関して、なぜ単位が必要なのかその経緯も含めて紹介する。 1Dモデリングとは? モデリングをさまざまな視点から捉えることで考える

1Dモデリングとは? モデリングをさまざまな視点から捉えることで考える

「1Dモデリング」に関する連載。連載第2回は、モデリングをその表現方法から2種類の“3つのモデリング”に分けて考える。次に1Dモデリングが必要となる背景について、1DCAEとMBDという2つの製品開発の考え方を紹介し、これらと1Dモデリングの関係を示す。さらに、リバース1DCAEと1DCAEを通して、より具体的に1Dモデリングのイメージを明らかにする。以上を通して、最後に“1Dモデリングとは”について考察する。 モデリングとは何か? 設計プロセスと製品設計を通して考える

モデリングとは何か? 設計プロセスと製品設計を通して考える

「1Dモデリング」に関する連載。連載第1回は、いきなり1Dモデリングの話に入るのではなく、そもそもモデリングとは何なのか? について考えることから始めたい。ものづくり(設計)のプロセス、製品そのものを構成する要因を分析することにより、モデリングとは何かを明らかにしていく。 なぜ今デライトデザインなのか? ものづくりの歴史も振り返りながら考える

なぜ今デライトデザインなのか? ものづくりの歴史も振り返りながら考える

「デライトデザイン」について解説する連載。第1回では「なぜ今デライトデザインなのか?」について、ものづくりの変遷を通して考え、これに関する問題提起と、その解決策として“価値づくり”なるものを提案する。この価値を生み出す考え方、手法こそがデライトデザインなのである。 デライトデザインとは? 3つのデザイン、類似の考え方を通して読み解く

デライトデザインとは? 3つのデザイン、類似の考え方を通して読み解く

「デライトデザイン」について解説する連載。第2回では、デライトデザインとは? について考える。まず、設計とデザインの違いについて触れ、ユーザーが製品に期待する3つの品質に基づくデザインの関係性にも言及する。さらにデライトデザインを実行する際に参考となる考え方や手法を紹介するとともに、DfXについて説明し、デライトデザインの実践に欠かせない要件を明確にする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?