何のためのモデリング? 〜1Dモデリングの目的を原点に立ち返って考える〜:1Dモデリングの勘所(41)(2/5 ページ)

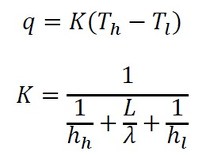

次に、窓の熱コンダクタンスについて考える。窓の熱コンダクタンスは連載第21回で紹介した通り、図3のように表現できる。

図3を式で表現すると、

となる。q[W/m2]は熱流束、K[W/m2・K]は熱通過率でG=KAの関係がある。また、hh[W/m2・K]は高温側の熱伝達率、hl[W/m2・K]は低温側の熱伝達率、λ[W/m・K]は熱伝導率である。

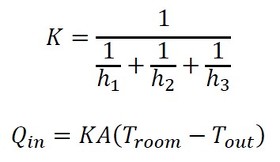

一方、窓構造は複雑であり、業界では「熱貫流率」(次元は熱伝達率に等しい)という値を用いて定義されているため、ここではその値を用いることにする(参考文献[1])。これにより、窓の熱コンダクタンス(熱通過率)は、高温側の熱伝達率をh1、窓の熱貫流率をh2、高温側の熱伝達率をh3とすると以下のように表現できる。

熱伝達率は、連載第32回で述べた方法で算出できる。高温側(室内側)は自然対流熱伝達とし、室温と窓表面の温度差は15℃とする。低温側(室外側)に関しては、無風状態の場合は自然対流熱伝達とし、外気温と窓表面の温度差は15℃に、風がある場合は強制対流熱伝達として計算する。一方、窓の熱貫流率(窓表面と空気との熱伝達は含まれない)は、文献の情報を整理して、

の値を用いることにする。

以上の情報を用い、3種類の窓(1枚ガラス、複層ガラス、真空ガラス)について、外気温10℃で室内温度を25℃に保つために必要な熱量を求めると表1となる。なお、外気の状態は無風/中風/強風の3段階を考えた。

表1から、窓を1枚ガラスから複層ガラスまたは真空ガラスに取り換えることで必要熱量が半分程度になり、省エネに効果があることが分かる。このように、式を数値的に解く以前に結果の中りを付けることを、中り評価または中り計算という。

ここまでの検討で知りたいことの大半は分かった。ただ、実際には窓ガラス表面の自然対流は、窓ガラス表面温度が関係している。以上の検討ではこれを無視していた。そこで、最後に確認の意味も含めて詳細なモデルを作成し、中り評価の妥当性を確認することにする。

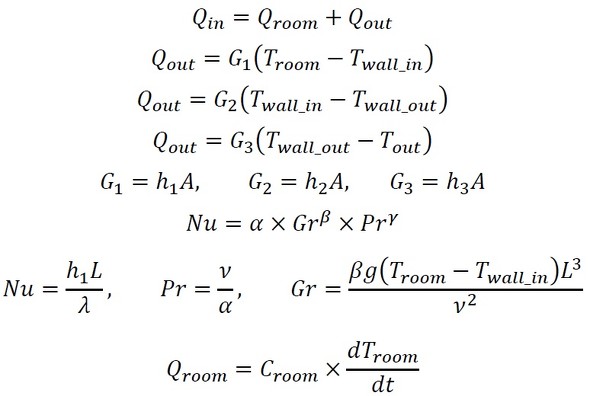

詳細伝熱モデルは図4となる。

図4を定式化すると以下になる。ここでは自然対流の式も考慮している(詳細は連載第32回を参照のこと)。

計算では、図5に示す諸元を用いる。

参考文献:

- [1]二重窓の熱貫流率について|日本サッシ協会(2020)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 共振はなぜ起きる? ばね−マス系と伝達関数で考える

- なぜ「最新の優れた技術」が現場で使われないのか

- 「MacBook Neo」は財布だけでなく、環境にも優しい

- 設計者の思考を止めないという視点

- 3Dプリンタ用高靭性材料「ToughONE」の対応機種を小型モデルへ拡大

- ダイモンの超小型月面探査車「YAOKI」、発明大賞の本賞を受賞

- 主応力とミーゼス応力は何が違うのか 「応力」で考える強度設計の基本

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- キヤノン、32年連続でiF DESIGN AWARDを受賞 金賞に全身用X線CT診断装置が選出

- 変形玩具から着想のICOMA「TATAMEL BIKE」がiF DESIGN AWARD 2026を受賞