何のためのモデリング? 〜1Dモデリングの目的を原点に立ち返って考える〜:1Dモデリングの勘所(41)(3/5 ページ)

» 2025年03月19日 06時00分 公開

[大富浩一/日本機械学会 設計研究会,MONOist]

以上を「Modelica」でテキスト表現すると以下のようになる(リスト1)。

model danbou import Modelica.Constants.pi; import Modelica.Constants.g_n; Real Qroom; Real Qout; Real Troom (start=10); Real Twin; Real Twout; Real Croom; Real Pr; Real Gr; Real h1; Real mu; Real beta; Real G1; Real G2; Real G3; parameter Real V = 120; parameter Real ram = 0.03; parameter Real c = 1000; parameter Real nu = 15e-6; parameter Real A = 12; parameter Real L = 3; parameter Real ro = 1; parameter Real Alfa = 0.56; parameter Real h2 = 3; parameter Real h3 = 30.5; parameter Real Qin = 200; parameter Real Tout = 10; equation Qin = Qroom + Qout; Qout = G1 * (Troom - Twin); Qout = G2 * (Twin-Twout); Qout = G3 * (Twout-Tout); Qroom = Croom * der(Troom); Croom = ro * c * V; G1 = h1 * A; G2 = h2 * A; G3 = h3 * A; Pr = mu * c / ram; Gr = beta * g_n * (Troom - Twin) * L ^ 3 / nu ^ 2; beta = 1 / (Troom + 273.15); h1 * L / ram = Alfa * Gr ^ (1 / 4) * Pr ^ (1 / 4); mu = ro * nu; end danbou;

リスト1 Modelicaでテキスト表現した場合

解析例を図6に示す。入熱量は200W、窓ガラスは複層ガラス、外気の風速は10m/sとした。

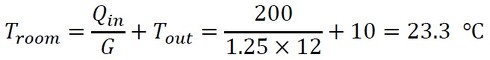

図6から、室内温度は24℃に収束していることが分かる。一方、中り評価に用いた式を用いると、

となる。詳細結果との差に関しては、実際の室温とガラス内壁温度との温度差が中り計算で考えた15℃よりも低かったため、h1が表1の値より小さく、K値も小さくなった(断熱性が増加した)からである。従って、図6の室温の収束温度は中り計算の値よりも若干高くなっている(断熱効果が上がっている)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR